La percepción campesina y los retos de la transición agroecológica en La Trinitaria, Chiapas

Farmer perceptions and the challenges of agroecological transition in La Trinitaria, Chiapas

DOI: https://doi.org/10.31644/ED.IEI.V22.2025.A10

Enrique de Jesús Trejo Sánchezhttps://orcid.org/0000-0003-3945-1039

Estancia posdoctoral en la Facultad de Ciencias Sociales Campus III - Universidad Autónoma de Chiapas, México. E-mail: enrique.trejo@unach.mx

Guillermo S. Valdiviezo Ocampohttps://orcid.org/0000-0001-5007-0398

Facultad de Ciencias Sociales Campus III - Universidad Autónoma de Chiapas, México. E-mail: guillermo.valdiviezo@unach.mx

RESUMEN

Este estudio fue realizado en el municipio de La Trinitaria en el estado de Chiapas. El objetivo fue comprender la percepción que tienen los campesinos de pequeña escala que participan en un proceso hacia la transición agroecológica. El estudio se enfocó en productores de maíz que recibieron acompañamiento técnico de una iniciativa impulsada por las instancias Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pecuarias (INIFAP). Para ello, fue imprescindible examinar los principios agroecológicos que giran en torno a esta práctica. A la par, se analizaron los conceptos de transición agroecológica, seguido de campesino de pequeña escala, escuela de campo y percepción. La metodología utilizada fue cualitativa, con el uso de entrevistas estructuradas, semiestructuradas y diálogo con grupos focales. Además, se entrevistó a campesinos, técnicos de campo y funcionarios gubernamentales. Como parte de los hallazgos, se encontró que en la percepción de los campesinos los factores que determinan el proceso de transición agroecológica están asociados a un mayor trabajo, costos y riesgos en términos de rendimiento de cosechas, lo cual está vinculado a la escala de las parcelas, la condición etaria y la escolaridad.

Palabras clave

Percepción campesina, transición agroecológica, agricultura de pequeña escala, escuelas de campo, tecnologías sustentables.

ABSTRACT

This study was conducted in the municipality of La Trinitaria, Chiapas. The objective was to understand the perceptions of small-scale farmers participating in an agroecological transition process. The study focused on corn producers who received technical support from an initiative promoted by the Secretariat of Agriculture and Rural Development (SADER) and the National Institute of Forestry, Fisheries, and Livestock Research (INIFAP). In order to achieve this goal, it was necessary to examine the agroecological principles underlying this practice. The concepts of agroecological transition, small-scale farmers, field schools, and perceptions were also analyzed. The qualitative methodology employed structured and semi-structured interviews and focus group discussions. Additionally, farmers, field technicians, and government officials were interviewed. The findings revealed that farmers perceive the factors determining the agroecological transition process as those associated with increased work, costs, and risks in terms of crop yields. These factors are linked to plot size, age, and education level.

Keywords:

Farmer perceptions, agroecological transition, small-scale agriculture, farmer field school, sustainable technologies.

Recibido: 13/06/2024 • Aceptado: 05/11/2024 • Publicado: 25/09/2025

Introducción

La Producción para el Bienestar es uno de los programas oficiales prioritarios establecidos desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador —2018 a 2024— hasta la actualidad. Este programa es instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y entre sus objetivos destacan “rescatar al campo, la autosuficiencia agroalimentaria y creación de empleos en el medio rural” (SADER, 2021). El programa inició operaciones en 2019, incorporó al padrón de beneficiarios a productores de granos de maíz, frijol, trigo harinero y arroz en parcelas de pequeña y mediana escala, con superficies de 5 hectáreas de riego o 20 de temporal. Posteriormente, en el 2021, se incorporaron productores de cacao, amaranto y chía, así como unidades de producción de miel y leche que, en conjunto, conforman su población meta. El programa tiene como objetivo incrementar la productividad a través de otorgar apoyos productivos directos, sin intermediarios y con la implementación de dos estrategias. La primera tiene que ver con el acompañamiento técnico mientras que la segunda está relacionada con el fomento al acceso del financiamiento (SADER, 2021).

El programa se ejecuta a través de una estrategia de acompañamiento técnico, mediante una metodología que permite fortalecer y ampliar las capacidades y habilidades de los productores de pequeña y mediana escala en torno a procesos organizativos, prácticas agroecológicas, articulación de políticas públicas, biodiversidad, formación y capacitación, a fin de que transiten a un sistema de producción sustentable de alimentos (SADER, 2021).

Desde la perspectiva gubernamental las escuelas de campo constituyen el ámbito donde se desarrolla el plan de transición agroecológica. Se trabaja con personal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y con productores que optan por transitar a la agroecología (SADER, 2024). La parte técnica hacia la transición agroecológica ha sido abordada por el gobierno federal, a través del acompañamiento técnico de la Secretaría de Agricultura, y se ha propuesto, por un lado, facilitar la adopción de prácticas agroecológicas más sustentables y, por otro, incrementar los rendimientos de los cultivos y también propiciar en los productores de pequeña escala su inserción en esquemas de mercado de especialidad, así como fomentar la organización, participación y mejoramiento para la conservación del maíz nativo y el diseño de proyectos de inversión en el sector rural. Operativamente estas acciones recaen en equipos técnicos multidisciplinarios (SADER, 2024). A pesar de que el propósito del programa es amplio, en la realidad se ha enfocado en la producción y uso de bioinsumos, así como en incrementar la productividad. Esto deja de lado otros aspectos de naturaleza económica, cultural, institucional, política y social.

El programa de trabajo bajo el cual se rige la estrategia depende de los funcionarios y asesores técnicos de cada municipio y, en particular, de las autoridades ejidales donde se establece la escuela de campo. No obstante, y de acuerdo con lo señalado por el responsable de la dirección del Centro de Investigación Regional Pacífico Sur del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Rafael Ariza, a través de la estrategia de acompañamiento se pretende que los productores se apropien de tecnologías que les permitan evitar pérdidas en la producción a causa de plagas y enfermedades, bajar los costos de producción al producir sus propios biofertilizantes, así como buscar y utilizar innovaciones sustentables en su beneficio (Ariza, 2021). En la estrategia se reconoce que todo productor, a pesar de sus condiciones de marginación, contiene un conjunto de saberes que son resultado de su propia experiencia o de lo aprendido mediante la herencia cognitiva de sus propias comunidades y de sus ancestros que datan de decenas, cientos y miles de años (Toledo, 2022). Los saberes de los campesinos,1 aun de aquellos que se encuentran en situación desfavorable reconocen los ciclos productivos, practican la selección de semillas con mayor potencial productivo, el cultivo de la milpa por la variedad de alimentos que genera y el resguardo de semillas criollas mediante el empleo de elementos naturales para su subsecuente utilización.

El objetivo de este trabajo es comprender la percepción, retos y desafíos que tienen los campesinos de pequeña escala que participan en el proceso de acompañamiento técnico hacia la transición agroecológica. El estudio se enfoca en productores de maíz del municipio de La Trinitaria, Chiapas, que reciben acompañamiento técnico con la iniciativa impulsada por instancias de gobierno como SADER e INIFAP. Para lograr este propósito, en principio examinamos los principios agroecológicos que giran en torno a esta práctica. A la par se analizaron los conceptos: transición agroecológica, campesino de pequeña escala y escuelas de campo, siendo en estas últimas en donde se materializa el acompañamiento técnico. Por último, y no menos importante, se identificó, a través del trabajo de campo, cuál es la percepción de los campesinos respecto al acompañamiento técnico que reciben por parte del programa y el proceso de transición agroecológica en general.

Esta investigación busca aportar información sobre las experiencias de los campesinos de pequeña escala que participan en la transición agroecológica en el municipio de La Trinitaria. Enfatizamos en el análisis de la transformación en la forma de producir maíz hacia prácticas más sostenibles ecológica y económicamente. Además de la introducción, el documento se compone de cinco apartados: el primero examina el enfoque teórico conceptual; el segundo explica la estrategia metodológica utilizada; el tercero analiza el contexto del área de estudio; el cuarto presenta la percepción de los campesinos, mientras que el último expone las conclusiones del estudio.

Transición agroecológica y percepción campesina

En este apartado se exponen las principales categorías conceptuales usadas para abordar el problema de estudio. Asimismo, describimos la estrategia metodológica para operacionalizar dichos conceptos.

Si bien la modernización agroalimentaria ha traído consigo el creciente uso de paquetes tecnológicos, también ha hecho cada vez más dependientes a los campesinos de los agroquímicos y las semillas mejoradas —entre otras cosas—, lo cual propicia una alta contaminación de alimentos, aguas, aire, suelos, pérdida de biodiversidad, de variabilidad genética y erosión, entre otras afectaciones (Gurian-Sherman, 2009; Sarandón, 2002; Sarandón y Blanco, 2023; Sarandón y Flores, 2014).

Desde hace varias décadas se han perfilado dos grandes paradigmas en la producción agrícola. El primero propone la modernización agroalimentaria orientada bajo un modelo de agricultura intensiva y el uso de paquetes tecnológicos generales, promocionados a escala global, destinados a maximizar la producción y rentabilidad por unidad de superficie (Heredia y Hernández, 2022; Marasas et al., 2015). El segundo se fundamenta en los principios de la agroecología como motor de innovaciones en favor del desarrollo rural, donde se reconoce que es un “proceso complejo en el que participan diversos actores sociales y categorías territoriales que se ven afectadas por factores socioeconómicos, sociopolíticos, culturales, y ecológicos” (Marasas et al., 2015).

Como señala el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN, 2019), no existe una definición única de agroecología. Sin embargo, se puede identificar un planteamiento integral donde se incluye ciencia, práctica y movimientos sociales. Como ciencia, propone: 1) el estudio integrador de la ecología del sistema alimentario en su conjunto, que abarca dimensiones ecológicas, económicas y sociales (Francis et al., 2003; Wezel et al., 2009); 2) la aplicación de conceptos y principios agroecológicos en el diseño y la gestión de sistemas alimentarios sostenibles (Gliessman et al., 2007); y, más recientemente, 3) la integración de la investigación, formación, acción y cambio que aporta sostenibilidad a todos los componentes del sistema alimentario: ecológicos, económicos y sociales (Gliessman, 2018). Como movimiento social se instituye la defensa del uso y manejo de los recursos naturales no únicamente por movimientos campesinos, sino también por los distintos actores sociales como reacción a la degradación medioambiental (Caso-Cueva et al., 2022).

En este trabajo la agroecología es el concento principal porque permite centrarse en la propuesta de Altieri y Toledo (2011), quienes señalan que es necesario reformar los agroecosistemas para que disminuyan la dependencia de insumos químicos, combustibles fósiles y mercados externos para promover la producción local de alimentos por campesinos y familias rurales de pequeña escala que incorporen recursos locales e innovaciones orientadas al mercado nacional. En este sentido, la agroecología recupera un “conjunto de conocimientos y técnicas que tienen su origen en las comunidades campesinas y en sus modos de experimentación” (Altieri y Toledo, 2011, p. 166). La agroecología asume un paradigma cultural mediante el llamado diálogo de saberes, un intercambio de conocimientos con equipos técnicos integrados por agroecólogos y expertos en temas sociales que supone la revalorización de los saberes locales o tradicionales tanto de los productores campesinos como de los indígenas (Toledo, 2022).

Al concepto de agroecología se suma el de transición agroecológica. Las transiciones en los sistemas agroalimentarios y productivos han sido ampliamente estudiadas desde distintas perspectivas, desde la innovación socioterritorial y sociotécnica (Tittonell, 2019; Piraux et al., 2010), o un énfasis en lo político-económico (Magrini et al., 2019), mientras que otras establecen la agroecológica política como una transición social hacia sistemas agroalimentarios sustentables (Calle et al., 2013). Unas más desde el punto de vista ecológico o ecosistémico. En esta última, la transición agroecológica se orienta a transformar los sistemas de producción convencionales a uno que tiene como base un cambio en la forma de manejo de la salud de suelos y cultivos para volverlos más sustentables (Barchuk, 2020; Flores y Sarandón, 2015; Palioff y Gornitzky, 2012; Gliessmam, 2002).

La conceptualización de productor de pequeña escala ha recibido diversos nombres como pequeño productor agrícola (Macías, 2013), pequeño agricultor (Pedro, 2019) y producción familiar (Ramírez-García et al., 2015). No obstante, en todos los casos, se identifican como características principales: a) el uso mayoritario de mano de obra familiar, b) la escasa capacidad productiva, c) su limitada capacidad de mercadeo y acceso a los mercados, d) una baja capacidad de acumulación de capital a causa de los términos de intercambios desfavorables, así como una posición subalterna en el ámbito socio-productivo y político (Macías, 2013).

Para fines del presente análisis se consideran productores de pequeña escala quienes cuentan con una superficie que no exceda las 5 hectáreas (Canal Agricultura, 2024, 00:08:59) cuyo trabajo es complementado por los integrantes de la familia con escasa capacidad de acumulación y con una producción orientada principalmente al autoconsumo y, en menor medida, a los mercados regionales.

Otro concepto que permite analizar la transición agroecológica es la escuela de campo la cual, de acuerdo con la conceptualización de la Food and Agriculture Organization (FAO), aplica un enfoque basado en el aprendizaje centrado en las personas y utiliza métodos participativos con el fin de propiciar conocimientos y experiencias en un escenario sin riesgos. Este enfoque de participación ofrece entornos propicios para el aprendizaje teórico-práctico en grupos donde las poblaciones locales mejoran sus habilidades para el análisis crítico y una mejor toma de decisiones (FAO, 2024).

En México las escuelas de campo son una vía para aplicar a mayor escala tecnologías que estén al alcance de agricultores, en especial de pequeños productores de zonas vulnerables (SADER, 2016). Sin embargo, dado el contexto del estado de Chiapas y, en particular del municipio de La Trinitaria, las prácticas se realizan en escuelas que no cuentan con infraestructura adecuada dado que algunas están alojadas al interior de la casa de algún campesino y otras en alguna parcela, donde basta con disponer de puntales y una cubierta de palma, lámina u otro material que permita cubrirse de las inclemencias del tiempo. Desde el plano social, las escuelas se han convertido en un punto de encuentro donde se entretejen distintos puntos de vista, conocimientos y saberes ancestrales.

La percepción es fundamental para comprender la participación individual y colectiva de los campesinos de La Trinitaria en la estrategia de acompañamiento técnico a la transición agroecológica. De acuerdo con Gerritsen et al. (2003) la percepción permite a los actores comprender, decidir y conducirse de una forma específica con respecto a su entorno, donde la realidad es percibida de una manera subjetiva. Los procesos de percepción no son uniformes porque se encuentran mediados por condiciones personales y socioeconómicas. La percepción “involucra conocimientos y organizaciones, valores que se otorgan a ciertas preferencias, formas de selección y maneras de resolución de conflictos” (Lazos, 1999, p. 236). En relación con lo anterior, la percepción implica reconocer que se tiene una visión parcial de los problemas, dada la heterogeneidad de percepciones sobre un fenómeno y la forma en que se abordan y resuelven.

Estrategia metodológica

La investigación de campo se realizó entre abril de 2023 y enero de 2024 en los ejidos El Progreso, Santa Rita, El Amate y Rubén Jaramillo del municipio de La Trinitaria. Esta labor permitió obtener información de 78 campesinos dedicados principalmente a la producción de maíz, frijol, café, aguacate y hortalizas. Además, con la finalidad de entender mejor la percepción de los campesinos que participaron en la estrategia de acompañamiento técnico, se efectuaron talleres con grupos focales de productores. Para las entrevistas estructuradas y semiestructuradas se recurrió al método bola de nieve. De igual manera, se contó con la participación de los técnicos de campo responsables del proceso de acompañamiento técnico. Para resguardar la integridad de los informantes se utilizan seudónimos.

Contexto del área de estudio

La Trinitaria se ubica en el estado de Chiapas, entidad que se caracteriza por tener altos niveles de pobreza. Para el año 2010, el 78.4% de la población estatal vivía en condiciones de pobreza, a pesar de que el estado ha sido considerado históricamente relevante para la aplicación de programas sociales. Para el año 2020, la pobreza se situó en 75.5%, lo que representó un descenso de tan solo 2.9 puntos porcentuales. Por su parte, la pobreza extrema en el año 2010 registró el 32.8%; diez años más tarde descendió a 29%, lo que significa una disminución de 3.8 puntos porcentuales. Aproximadamente un tercio de la población se encuentra en condiciones de rezago educativo, pues durante el periodo de referencia pasó de señalarse un 35% a un 32.5%, lo que implica una reducción de 2.5 puntos porcentuales (véase Tabla 1). Este conjunto de indicadores se agudiza en el caso del municipio de La Trinitaria, lo que demuestra la precariedad de las condiciones de vida en que se encuentran los campesinos del área de estudio.

Tabla 1. Pobreza y vulnerabilidades sociales de la población de Chiapas

Población |

2010 |

2015 |

2020 |

|||

% |

Personas1 |

% |

Personas1 |

% |

personas1 |

|

En situación de pobreza |

78.4 |

3778 |

77.1 |

4114 |

75.5 |

4218 |

En situación de pobreza moderada |

45.6 |

2197 |

49.0 |

2615 |

46.4 |

2595 |

En situación de pobreza extrema |

32.8 |

1581 |

28.1 |

1499 |

29.0 |

1623 |

Vulnerable por carencias sociales |

13.1 |

633 |

13.8 |

736 |

14.1 |

789 |

Vulnerable por ingresos |

2.5 |

119 |

2.7 |

146 |

3.3 |

183 |

No pobre y no vulnerable |

6.0 |

290 |

6.4 |

341 |

7.1 |

397 |

Rezago Educativo |

35.0 |

1688 |

29.8 |

1548 |

32.5 |

1815 |

Nota: 1 miles de personas.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012, 2018, 2022).

De manera particular, La Trinitaria presenta un alto índice de población en situación de pobreza, a pesar de que entre el 2010 y el 2020 hubo un ligero descenso de aproximadamente 1.7 puntos porcentuales. En este mismo periodo la población en situación de pobreza extrema se redujo de manera significativa en 14.4 puntos porcentuales. Un comportamiento parecido se manifiesta en el rezago educativo, ya que durante el periodo de análisis se redujo 10.7 puntos porcentuales (véase Tabla 2).

Tabla 2. Pobreza y vulnerabilidades sociales de la población de La Trinitaria

Población |

2010 |

2015 |

2020 |

|||

% |

Personas |

% |

Personas |

% |

personas |

|

En situación de pobreza |

89.5 |

51,162 |

85.7 |

54,574 |

87.8 |

80,267 |

En situación de pobreza moderada |

44.0 |

25,152 |

49.1 |

31,251 |

56.7 |

51,815 |

En situación de pobreza extrema |

45.5 |

26,010 |

36.6 |

23,323 |

31.1 |

28,452 |

Vulnerable por carencias sociales |

7.8 |

4443 |

10.7 |

6828 |

9.4 |

8582 |

Vulnerable por ingresos |

1.3 |

718 |

1.8 |

1147 |

1.5 |

1338 |

No pobre y no vulnerable |

1.4 |

818 |

1.7 |

1094 |

1.4 |

1277 |

Rezago Educativo |

45.3 |

25,913 |

39.6 |

25,181 |

34.6 |

31,629 |

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2020).

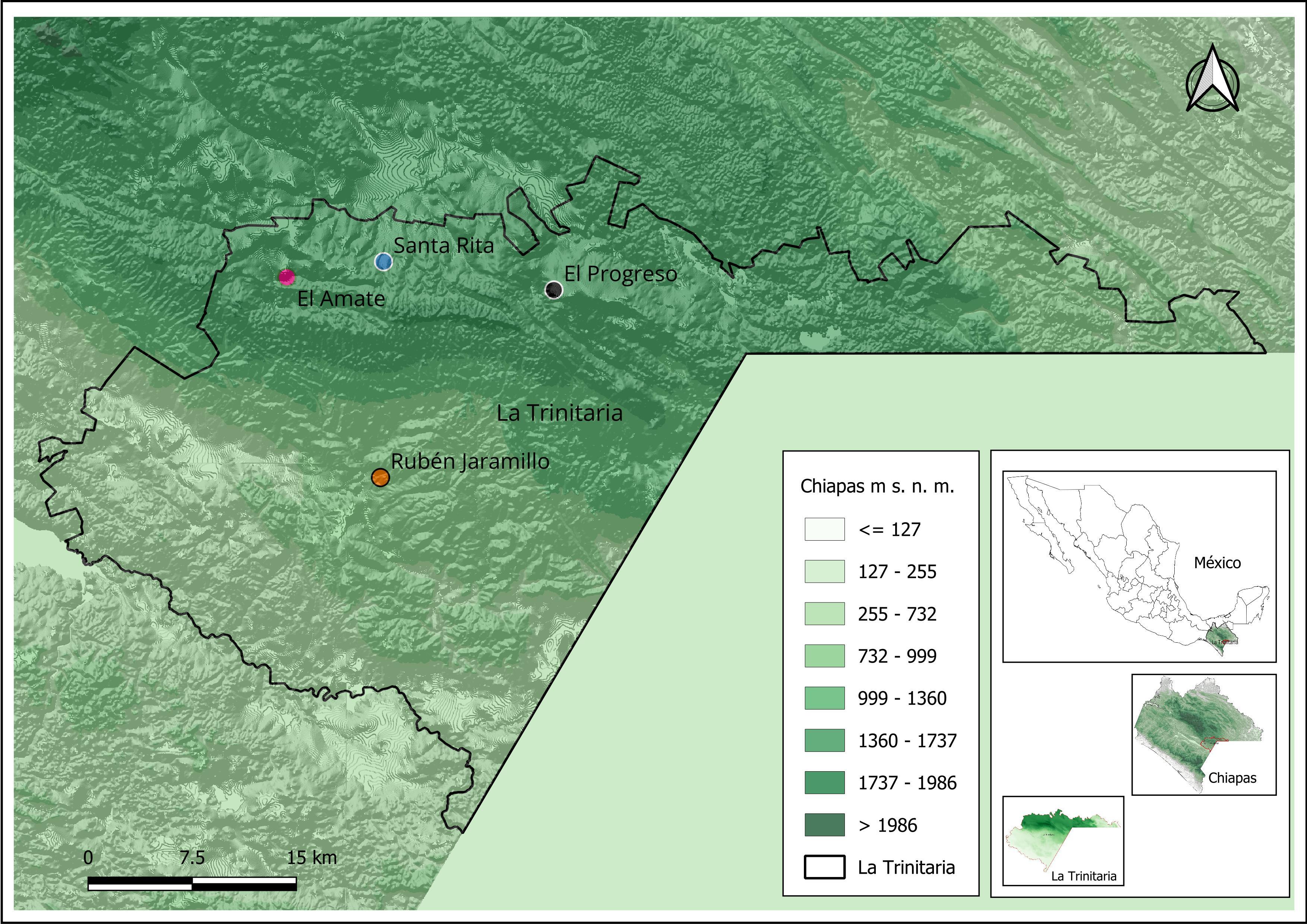

Figura 1. Localización del área de estudio. Municipio de La Trinitaria, Chiapas

Fuente: Elaboración propia con información de CEIEG (2024).

La Trinitaria tiene regiones de clima frío y caliente, lo que permite a los campesinos cultivar desde aguacate propio de un clima templado a cultivar café y plátano propios de una región cálida (véase Figura 1). De acuerdo con la información que presenta el Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) al cierre del 2022, los cultivos que destacan por superficie sembrada fueron maíz, frijol, café, tomate rojo, aguacate y, en menor proporción, limón. Destaca que el aguacate fue introducido en la región como parte de la reconversión productiva durante la última década (véase tabla 3).

Tabla 3. Cultivos establecidos en el municipio de La Trinitaria

Cultivo |

Periodo – hectáreas |

|||||

2005 |

2009 |

2013 |

2017 |

2020 |

|

|

Aguacate |

2 |

2 |

411 |

410 |

414 |

|

Café cereza |

903 |

903 |

903 |

883 |

916 |

|

Durazno |

|

|

22 |

22 |

22 |

|

Frijol |

7403 |

4305 |

4415 |

4125 |

4070 |

|

Limón |

7 |

7 |

182 |

180 |

182 |

|

Maíz grano |

29,783 |

23,070 |

24,650 |

21,715 |

21,835 |

|

Naranja |

4 |

4 |

8 |

8 |

9 |

|

Papaya |

30 |

|

|

|

|

|

Sorgo |

250 |

340 |

350 |

340 |

300 |

|

Tomate rojo |

70 |

405 |

458 |

404 |

458 |

|

Total |

38,502 |

29,124 |

31,459 |

28,087 |

28,206 |

|

Fuente: Elaboración propia con información del SIAP 2024.

En el estado de Chiapas hay evidencias de que los procesos de transición agroecológica en pequeña escala datan de más de 20 años. Castellanos et al. (2024) identifican procesos agroecológicos que fortalecen la seguridad alimentaria en huertos familiares en Chiapas y Guerrero. Por su parte, Contreras y Mariaca (2016) analizan los conocimientos ancestrales de los mayas lacandones, los cuales pueden ser tomados como modelo de mejores prácticas agroecológicas. Gómez-Núñez et al. (2019) analizan la soberanía alimentaria como proceso social a través de la participación del Centro de Formación de Aprendizaje para el Desarrollo Campesino e Indígena. A su vez, Mendoza (2022) examina las tensiones entre las políticas de gobernanza ambiental impulsadas en la Selva Lacandona y los procesos de transición agroecológica implementados mediante el Programa Desarrollo Rural Sustentable en Corredores Biológicos de Chiapas y el Programa Sembrando Vida. Mier et al. (2018) dan a conocer experiencias y reflexiones sobre buenas maneras de trabajar los sistemas alimentarios por parte de organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas en el sureste de México. Al mismo tiempo, Reyes (2019) ha estudiado las redes sociales que promueven procesos de innovación que influyen en la transición agroecológica en un estudio comparativo entre Francia y México.

Sin embargo, la transición agroecológica como estrategia de política pública es relativamente nueva. Su inicio puede ser ubicado a partir de la estrategia de acompañamiento técnico de 2021, lo cual representa un cambio significativo respecto a la política agrícola del gobierno del estado, la cual, durante los dos últimos sexenios gubernamentales (2006-2012 y 2012-2018), había impulsado una estrategia de expansión de cultivos de mayor valor comercial con base en un incremento en la productividad. Entre los principales cultivos promovidos en ese periodo se encontraron la palma de aceite, tomate, limón persa y aguacate, entre otros (Fletes et al., 2018). Esta política buscó una mayor productividad sustentada en el uso intensivo de agroquímicos, de semillas mejoradas y la instalación de monocultivos a cielo abierto o bajo invernadero.

En la Meseta Comiteca,2 área tradicional de producción de maíz, esta estrategia productivista se manifestó en un amplio impulso de paquetes tecnológicos completos que incluían el uso intensivo de semillas mejoradas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas químicos, además del uso de invernaderos para frutas y hortalizas.

Esta estrategia estuvo acompañada de una proliferación de empresas proveedoras de productos agroquímicos. En la región se identifican 97 casas comerciales: 35 en Comitán de Domínguez; 29 en La Independencia; 18 en Las Margaritas; 8 en La Trinitaria; 2 en Las Rosas; 1 en Maravilla Tenejapa, y 4 en Tzimol (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas [DENUE], 2023). En el municipio de La Trinitaria se localiza la empresa Bayer, que ha generado acuerdos con los productores locales para que, por medio de la entrega de un paquete tecnológico completo, se dediquen a la producción de pepino con el fin de que la empresa procese y exporte la semilla a países asiáticos. Esto se ha traducido en una profundización en el uso de agroquímicos y semillas mejoradas (María Luisa, comunicación personal, 5 de octubre, 2023).

Otro ejemplo lo representan los productores de jitomate y hortalizas bajo invernadero del municipio de La Independencia, quienes, ante la proliferación de plagas y enfermedades resistentes a los agroquímicos, después de varios ciclos productivos se trasladan con toda su infraestructura a nuevas áreas de cultivo. Este proceso implica a su vez también el desplazamiento de plagas y enfermedades a áreas que se encontraban libres de ellas. La rotación de invernaderos se ha intensificado a tal grado que en la actualidad permanecen en la misma área únicamente un ciclo productivo, lo que significa la contaminación de vastas zonas de producción por enfermedades, plagas y el mayor uso de agroquímicos para combatirlas.

El tránsito de una agricultura convencional que utiliza altos volúmenes de químicos a una amigable y respetuosa con el medioambiente implica la adopción y práctica de un sistema basado en la producción agroecológica, lo que debe evidenciar diversidad, integración, eficiencia y flexibilidad productiva que permita no solo aumentar la producción de alimentos, sino también mejorar las condiciones de vulnerabilidad de los campesinos más pobres (Altieri y Nicholls, 2012; Holt y Patel, 2009).

Para atender lo anterior, la implementación de la estrategia de acompañamiento técnico por la SADER e INIFAP conllevó la creación de manera general de 16 talleres con los cuales estas agencias pretenden fomentar la transición agroecológica. En ocho de ellos, se contemplan preparados líquidos de microorganismos específicos; mientras que seis corresponden a componentes sólidos entre los que destacan bocashi, composta y microorganismos de montaña, así como también se incluyen la elaboración y adecuación de trampas e inoculación de semillas. Si bien el abanico de posibilidades es amplio, de acuerdo con personal de alto nivel del INIFAP, es suficiente con la apropiación de dos o tres tecnologías por parte de los campesinos (Ariza, 2021).

Percepción campesina de la transición agroecológica en La Trinitaria

A continuación, se aborda la percepción de los campesinos respecto al proceso de transición agroecológica. Se parte de lo señalado por Altieri y Toledo (2011) y Toledo (2022), quienes reconocen en los campesinos saberes locales y ancestrales. El concepto de agroecología no es ajeno a los campesinos de pequeña escala (Macias, 2013; Pedro, 2019; Ramírez-García et al., 2015). Ante el cuestionamiento a los productores de qué entienden por transición agroecológica, los participantes de la estrategia la asocian como sinónimo de producción orgánica. Algunos tienen referencia del concepto al escuchar el significado en los medios de comunicación, otros la han obtenido a través del diálogo entre campesinos, y una minoría mediante acercamientos esporádicos con técnicos de campo que han estado en el territorio.

En lo referente a su experiencia agroecológica los informantes, provenientes de los ejidos El Progreso, Santa Rita y Rubén Jaramillo, narran: “De mi propio motivo he realizado algunas actividades de conservación que he visto en videos” (Raúl, comunicación personal, 10 de enero, 2024). “He tirado el majaleo en la parcela, he colocado el rastrojo al pie de las matas de aguacate y limón” (Martin Aguilar, comunicacipon personal, 10 de enero, 2024). “Coloqué la ceniza al pie del aguacate y vi que le gustó” (Octavio, comunicación personal, 12 de enero, 2024). “He trabajado con azadón y machete desde hace 30 años, casi no ocupo químico” (Fausto, comunicación personal, 12 de enero, 2024). “Junté rastrojo y lo apliqué, vi resultados con el paso del tiempo, fue desechándose el rastrojo quedando incorporado a la tierra” (Carlos, comunicación personal, 11 de enero, 2024). “Recibimos muchos ingenieros que nos dieron ideas y nosotros vimos cómo mejorarlas, nos sugirieron colocar barreras vivas de una manera y nosotros optamos por cambiarlas para proteger de una mejor manera” (Carmen, comunicación personal, 12 de enero, 2024).

Los campesinos reconocen en sus prácticas agrícolas cotidianas un acercamiento a la agroecología con el propósito de llevar a cabo una producción mas saludable y con la mínima utilización de agroquimicos. Sin embargo, esta percepción se transforma cuando argumentan que los métodos agroecológicos son más caros porque implican mayor uso de jornales de trabajo y costos de producción, así como la competencia con productos agrícolas convencionales con menores precios de mercado. Por tal motivo, en ocasiones optan por el uso intensivo de agroquímicos.

La estrategia de acompañamiento técnico recurre al uso de escuelas de campo con el fin de propiciar el aprendizaje teórico-práctico y mejorar las habilidades de los campesinos (FAO, 2024; SADER, 2016). Para ello, en el área de estudio se identificaron seis escuelas denominadas El Pocito —en el ejido Rubén Jaramillo—; El Sabino, Laguna Redonda y Grajales —ejido El Progreso—; Ojo de Agua —ejido Santa Rita— y Hombres y Mujeres Sembrando Para el Futuro —ejido El Amate—. A través de las escuelas se brinda acompañamiento técnico a 332 productores, de los cuales 169 son mujeres y 163 son hombres. En su mayoría, los participantes son campesinos de pequeña escala dedicados a la producción de maíz que se benefician del Programa Producción para el Bienestar.

Varios son los motivos por los que los campesinos han decidido concurrir a las escuelas. Algunos lo hacen por los apoyos que otorga el gobierno, mientras que otros lo hacen por la convicción de implementar procesos más saludables. Respecto a la primera postura se identifica que, dadas las condiciones de pobreza y pobreza extrema, muchos de los participantes necesitan apoyos productivos y sociales que otorga el gobierno:

Vamos por el apoyo económico que da el gobierno. Somos gente pobre y buscamos proyectos donde hay recursos … me dijeron que estaban saliendo muchos apoyos, las mismas compañeras me avisaron que tenía que darme de baja de otro programa. Necesitamos el apoyo, aunque sea solo una bolsita de abono. (Flor de María, comunicación personal, 12 de enero, 2024)

Otros más expresan que asisten por temor a perder el apoyo que actualmente reciben: “vamos por el apoyo que da el gobierno, nos dicen que si no vamos nos lo quitan” (Fernanda, comunicación personal, 12 de enero, 2024).

Los campesinos que no cuentan con el apoyo del gobierno para recibir fertilizantes y recursos económicos mantienen la esperanza de que participar en la estrategia de acompañamiento hacia la transición agroecológica les puede abrir una posibilidad de ser inscritos en el programa: “No recibo ningún apoyo del gobierno, pero más vale participar y estar atento, en algún momento vendrá el apoyo del fertilizante y del dinerito” (Mario Alberto, comunicación personal, 12 de enero, 2024).

No obstante que algunos campesinos asisten a las escuelas por el interés económico, hay otros que lo hacen por convicción. En este sentido las participantes expresan: “Al principio [iba] por simple curiosidad, después me llamo más la atención, sinceramente me encuentro muy motivada para aprender dado los beneficios que aporta la agroecología” (Clara, comunicación personal, 12 de enero, 2024). También se identifica, particularmente entre las campesinas, la convicción de asistir y aprender algo novedoso: “asistimos para aprender mejores técnicas de producción, para mejorar las condiciones de nuestros suelos, de nuestras parcelas… para conocer nuevas formas de producir orgánicamente (Fernanda, comunicación personal, 12 de enero, 2024).

Además de la participación motivada principalmente tanto por el estímulo económico como por la convicción de aprender mejores técnicas productivas, también se identifica lo que expresan Marasas et al. (2015), en el sentido de que la agroecología involucra categorías sociales, culturales y políticas. En una percepción vinculada a lo cultural se interpreta la asistencia a los talleres como la necesidad de:

Conocer nuevas formas de producir orgánicamente, nos interesa la transición. … Tenía la idea de que producir con orgánico es caro, pero hemos visto que no, se le invierte tiempo, pero hay gente que no lo entiende todavía. En lo personal sé que es un poquito difícil, pero la costumbre y la mentalidad hay que ir cambiándola. (Clara, comunicación personal, 11 de enero, 2024)

En lo que respecta a la percepción más próxima a lo político se encuentra la opinión de un productor:

Es una iniciativa importante que ofrece el gobierno federal de transitar de una producción basada en el uso excesivo de químicos a una que nos permita producir nuestros alimentos de una manera saludable. Observamos que en este sexenio es donde el gobierno se ha preocupado por el campesino, iniciativa a la que hay que sumarse. Únicamente de esta manera podremos regresar y revalorar a nuestra madre tierra. (Jesús, comunicación personal, 12 de enero, 2024)

Otros identifican que a través de la estrategia harán uso de nuevos conocimientos que les permitan disminuir los costos de producción, mejorar la salud personal y de quienes consumen los alimentos producidos a través del acompañamiento técnico.

Por la necesidad de bajar los costos de producción, cada vez los químicos son más caros y vemos que aprendiendo a elaborar los productos orgánicos nos puede ayudar a bajar los gastos. (Carlos, comunicación personal, 11 de enero, 2024)

La diversidad de opiniones que manifiestan los participantes en la estrategia se relaciona con las formas en que de manera subjetiva perciben la realidad, dado que involucran conocimientos, valores, preferencias y maneras de enfrentar problemas (Gerritsen et al., 2003; Lazos, 1999). De manera específica, se identifica que la participación de los asistentes obedece a cinco razones. La primera corresponde a satisfacer necesidades de financiamiento para cubrir aspectos productivos. Esta se encuentra muy vinculada a personas que previo a ingresar a la estrategia habían recibido apoyos principalmente de Procampo y que, en la actualidad, encuentran su participación en el Programa para el Bienestar como una forma de recibir el apoyo en especie para realizar labores agrícolas.

Una segunda es la convicción de que participar en las escuelas de campo les permite obtener conocimientos técnicos que contribuyan a la mejora de suelos, combate de plagas y fertilización de cosechas, bajo la idea de que tiene beneficios para la salud de productores y consumidores, con la condición de que la estrategia se orienta a la producción de maíz, y que este es principalmente para el autoconsumo.

La tercera, de índole cultural, involucra la percepción de que transitar a procesos agroecológicos implica cambiar costumbres y mentalidad de los campesinos porque se requiere de un mayor involucramiento para la elaboración de compostas, lixiviados y microorganismos específicos. Esto implica asumir nuevas formas de producir que demandan mayor número de jornales y los resultados son a largo plazo.

La cuarta se relaciona con los procesos sociopolíticos en los cuales los campesinos ven en la estrategia del gobierno federal una oportunidad de transitar de una producción convencional a una más sustentable que cuida el ambiente y fortalece a las organizaciones sociales. Esta percepción se sustenta en que algunos de los participantes tienen experiencia porque han formado parte de organizaciones sociopolíticas como la OCEZ-CNPA.

Finalmente, se expresa la preocupación de disminuir los altos costos que requiere el uso generalizado de paquetes tecnológicos de agroquímicos. Por ello, participar en la estrategia se traduce en disminuir la dependencia de los insumos químicos, incorporando en cada una de las innovaciones los recursos locales, principalmente en la elaboración de biofertilizantes. Esto supone, para Ariza (2021), una reducción en los costos de producción.

En resumen, la percepción general sobre el motivo de participación en la estrategia es que esta representa la oportunidad de transformar los sistemas de producción convencionales a un sistema que les permita un cambio de visión en el manejo de la salud, no solo humana sino también del suelo y cultivos, lo cual concuerda con la definición de transición agroecológica desde un punto de vista ecosistémico (Barchuk, 2020; Flores y Sarandón, 2015; Gliessmam, 2002; Palioff y Gornitzky, 2012).

De manera general, los campesinos coinciden en señalar que asisten a las escuelas para tener conocimiento sobre cómo producir de una mejor manera para dejar de depender de los agroquímicos, bajar los costos de producción y cosechar alimentos más saludables.

Las escuelas de campo se han constituido bajo la lógica de que la agroecología representa un diálogo de saberes, donde se revalorizan los conocimientos tradicionales de campesinos e indígenas junto con los conocimientos que aportan los equipos técnicos de agroecólogos (Toledo, 2022). En el periodo comprendido entre julio 2022 a enero 2024, en el conjunto de las seis escuelas creadas para este propósito, el equipo técnico integrado por una responsable del área productiva y el encargado del componente social impartió 26 talleres. Para mejorar la fertilidad del suelo, 17 talleres se enfocaron en la elaboración de bioinsumos. De estos, seis trataron acerca de lixiviados, seis más de caldos minerales, cuatro orientados a la recolección de microorganismos de montaña, además de un preparado llamado supermagro (véase Tabla 4). El resto de talleres se centraron en fortalecer la soberanía alimentaria, al dotar a los campesinos de nuevos conocimientos en la producción de hongos setas y elaboración de tostadas nutricionales.

El acompañamiento técnico también incluyó prácticas en las parcelas demostrativas, donde además de sembrar maíz criollo dispusieron de un espacio para implementar huertos para el cultivo de zanahorias, repollos, lechugas y girasoles, entre otras plantas comestibles.

Tabla 4. Talleres impartidos a través de las escuelas de campo.

Taller |

Escuelas de campo |

|||||

El Sabino |

Laguna Redonda |

Grajales |

El Pocito |

Ojo de Agua |

Hombres y Mujeres |

|

Elaboración-bioinsumos: |

|

|

|

|

|

|

Lixiviados |

X |

x |

X |

x |

x |

X |

Selección masal de semillas |

X |

|

X |

x |

x |

X |

Caldos minerales |

X |

x |

X |

x |

x |

X |

Microorganismos de montaña |

|

|

|

|

|

|

Sólidos |

|

|

X |

x |

|

|

Líquidos |

|

|

X |

x |

|

|

Producción de hongos setas |

|

|

|

x |

|

|

Instalación de trampas |

|

|

X |

|

|

|

Elaboración de tostadas nutricionales |

|

|

|

x |

|

|

Estimación de cosecha |

|

|

|

x |

|

|

Super magro |

|

|

|

|

x |

|

Total |

3 |

2 |

6 |

8 |

4 |

3 |

Fuente: Equipo técnico responsable de la estrategia de acompañamiento técnico para la transición agroecológica.

En La Trinitaria, el acompañamiento técnico dio prioridad al cultivo de maíz. Sin embargo, la asesoría técnica fue abierta y brindó apoyo a cualquier otra actividad productiva entre las que se incluyeron cebolla, aguacate, tomate, limón y café.

A pesar de los esfuerzos que realiza el equipo técnico y los productores por transitar a una producción agroecológica, se enfrentan a tres grandes retos: el primero relacionado con la pequeña escala de las unidades productivas; el segundo referido a la condición etaria y escolaridad de los productores; y finalmente, el vinculado a los costos de producción y proliferación de casas comerciales de agroquímicos en la región.

Con respecto al primero, la escasa superficie con la que cuentan los productores de La Trinitaria —dos hectáreas en promedio— se asocia también a un bajo rendimiento. La capacidad productiva limita a los productores a optar por el uso de bioinsumos, la rotación de cultivos y el descanso de las tierras, dada la incertidumbre del rendimiento que implica la producción agroecológica y, al mismo tiempo, los condiciona a una constante dependencia de los agroquímicos.

Recurrir a prácticas agroecológicas representa para los campesinos asumir una gran incertidumbre con respecto al rendimiento esperado y a las posibilidades de garantizar la alimentación familiar y los ingresos derivados de la venta de excedentes. Por tal motivo, y desde la perspectiva de los productores, el cultivo de maíz ha requerido el uso de fertilizantes como urea y Triple 17 (nitrógeno, fósforo y potasio), Palgus y Copravit para el control de plagas y enfermedades, así como Gramoxone, Manzate o Paracuat para erradicar las malezas. Con el uso de agroquímicos los productores buscan garantizar la alimentación de la familia que en promedio requiere de 1.5 a 1.8 toneladas de maíz al año.

La totalidad de los participantes en la estrategia coincidieron que “las tierras están muy trabajadas y cansadas, sin importar donde se localicen”, “el uso de agroquímicos es la alternativa para que se produzca lo que den”, “estamos a merced de los químicos” (Conversaciones en los talleres realizados en las distintas escuelas de campo, 10-12 de enero, 2024).

Con el propósito de asegurar la alimentación familiar durante el año productivo, los campesinos evitan lo que denominan el riesgo de utilizar bioinsumos, dado que desconocen su funcionamiento y, por consecuencia, el rendimiento esperado de los procesos agroecológicos. La pequeña escala de las unidades productivas, aunada al deterioro de las tierras, los condiciona a producir bajo un esquema convencional de uso de agroquímicos y limita la posibilidad de usar una parte de la parcela donde puedan experimentar con procesos agroecológicos.

Un segundo reto refiere a la escolaridad y la edad de los participantes, factores que contribuyen a determinar la forma de trabajar la tierra y tener disposición para adoptar las innovaciones. Se observa que, a mayor escolaridad, menor es el tiempo dedicado a la producción y a la inversa, a menor edad, mayor tiempo dedicado a la producción, situación que coincide con lo expresado por González et al. (2020). Por su parte, a menor edad, se registra una mayor disposición para la apropiación de innovaciones orientadas hacia la transición agroecológica.

Desde la percepción de los campesinos, la transición agroecológica a una producción sustentable conlleva nuevas formas de resolver los problemas de forma integral. En este sentido, contempla una modificación en la forma de concebir la agricultura, así como de los aspectos económico-sociales, políticos y culturales relacionados a la misma.

En la estrategia de acompañamiento técnico, la edad de los participantes fluctuó entre los 25 y 80 años, donde el 66% correspondió al estrato de 25 a 50 años, mientras que el 34% restante al de 51 a 80 años. Los campesinos del segundo estrato consideran que los conocimientos adquiridos son relevantes para mejorar las prácticas agrícolas, no obstante, sugieren que deberían de enfocarse en personas jóvenes porque tienen más energía y la responsabilidad de continuar trabajando el campo. De allí la importancia de que las familias campesinas fomenten la incorporación de los jóvenes al trabajo agrícola. Ejemplo de ello es lo expresado por Ricardo, de 78 años:

Hemos trabajado toda la vida, estamos viejos y cansados y no podemos trabajar más. Todo lo que nos enseña la ingeniera está bien, pero ya no es para nosotros, debe de ser para los jóvenes. Nuestras fuerzas no dan para trabajar más. (Ricardo, comunicación personal, 10 de enero, 2024)

Por su parte, los campesinos cuyo estrato de edad es menor a 50 años expresaron la necesidad de contar con mayor superficie de tierra, sin importar su ubicación. Los jóvenes consideran tener capacidad física para cultivar hasta ocho hectáreas, aunque sea bajo el esquema de parcelas arrendadas. Las parcelas rentadas por los participantes de la estrategia de acompañamiento técnico casi siempre se localizan fuera de los ejidos donde ellos radican. El pago realizado al propietario es de un tercio de la cosecha. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de utilizar parcelas en arrendamiento, por lo que deciden emplearse en actividades ajenas al campo para complementar los gastos familiares. Tal es el caso de algunos campesinos que expresaron cuestiones similares a lo siguiente:

La tierra que tenemos es poca, cuando mucho una hectárea o menos de dos, lo que no da para el gasto, por eso es necesario buscar en otro lugar donde trabajar la tierra o de plano en otra actividad como cargadores en tiendas como Chedraui, Soriana o en el mercado. (Ricardo, comunicación personal, 12 de enero, 2024)

A su vez, el nivel de escolaridad se encuentra asociado con la condición etaria. Los campesinos de mayor edad registran un menor nivel de escolaridad y viceversa. La percepción de los campesinos de menor grado educativo es que los conceptos relacionados con la agroecología son demasiado complejos de entender y llevar a la práctica. En contraste, campesinos jóvenes de mayor nivel educativo se muestran más receptivos en experimentar con las prácticas agroecológicas.

Si bien la escala productiva, el nivel educativo y la edad conforman parte de las percepciones del por qué existen dificultades para asumir los procesos de transición agroecológica, lo medular se centra en los costos de producción.

Como tercer reto, se encuentra que los participantes de las escuelas de campo tienen la percepción de que se asumen mayores gastos en la producción agroecológica que en la convencional. Esto se explica dado que muchos de los bioinsumos utilizados en la estrategia de acompañamiento se adquieren fuera de la región a precios elevados, tales como microorganismos específicos y micorrizas, entre otros. Como ejemplo, para hacer producir una parcela se pueden requerir hasta ocho microorganismos específicos, a un costo de $400.00 pesos mexicanos (MXN) cada uno, lo que hace un total de $3,200.00. Este monto excede el precio de varios de los agroquímicos comúnmente usados. La reproducción de estos microorganismos requiere destinar varios jornales de trabajo que, para los campesinos, implica dejar de percibir $250.00 por jornal o desatender las actividades de su parcela.

Con la finalidad de cumplir el objetivo de reducir costos, la estrategia creó una biofábrica en la localidad El Progreso, donde se produjeron 250 litros de cada uno de los once microorganismos específicos. Sin embargo, como se ha mencionado, la percepción de los campesinos es que pueden resultar poco eficaces para cumplir los propósitos de mejorar la fertilidad del suelo, combate de plagas y enfermedades, y en general incrementar la productividad. Por tal motivo, no fueron aplicados durante el periodo de vida útil, porque representa, según la percepción campesina, poner en riesgo su sustento alimentario familiar.

Ante los retos que implica asumir procesos de transición agroecológica se continúa con el uso de agroquímicos, lo cual no necesariamente es más barato, pero, consideran, elimina la incertidumbre respecto a su eficacia.

Particularmente, el cultivo de maíz tiene problemas de plagas, enfermedades y bajos rendimientos derivados de la deteriorada fertilidad del suelo, por lo que los productores persisten en el uso de agroquímicos, lo que conlleva al desembolso de recursos económicos importantes para familias que se encuentran en condiciones de pobreza. Los costos bajo el sistema de producción convencional que asumen los campesinos que participan en las escuelas de campo se ejemplifican a partir de las tres experiencias narradas a continuación.

Desde la perspectiva de los campesinos, entre mayor cantidad de agroquímicos se aplique en las parcelas mayor será la producción obtenida. Al respecto Samuel, del ejido El Progreso, quien se ubica en el segmento de 25 a 50 años, señala que en una hectárea de cultivo de maíz se puede llegar a gastar únicamente en fertilización más de $ 2,500.00, en el control de plagas y enfermedades más de $780.00, y para el resto de actividades productivas aproximadamente $10,100. Así, los costos del uso de agroquímicos representan aproximadamente el 25% del total de gastos.

Otro ejemplo en el cual los campesinos asocian el uso de agroquímicos con el incremento de la producción es el señalado por Jorge, de 25 años del ejido Santa Rita, quien además de poseer más de dos hectáreas de cultivo de maíz, arrienda tres más. Indica que para una hectárea de tierra, solo en dos conceptos como son la fertilización y el control de plagas y enfermedades, se puede gastar más de $3,800.00. Mientras que el resto de las actividades pueden representar un monto cercano a los $13,480. Esto significa que el uso de agroquímicos esta próximo al 22% del total.

Por su parte, Felipe de 37 años, del ejido Rubén Jaramillo, menciona que posee tres hectáreas de cultivo de maíz. Señala que para la fertilización y el control de plagas y enfermedades puede gastar $2,590, lo que conlleva a un desembolso de casi 19% de

su total.

Se observa que, de manera general, los costos en los que incurren por el uso de agroquímicos pueden alcanzar hasta un cuarto del total de gastos de producción. A pesar de que esto representa una erogación elevada para los campesinos, ellos prefieren continuar de manera rutinaria con la aplicación de agroquímicos y evitan experimentar con los biofertilizantes ante la incertidumbre de su efectividad.

Si bien las innovaciones de la estrategia de acompañamiento hacia la transición agroecológica tienen como uno de sus objetivos disminuir los costos de producción, se observa en los campesinos una renuencia a la apropiación y réplica individual dada la percepción de los altos costos que implica la adquisición de bioinsumos. Tal como fue expresado por un asistente al escuela de campo: “Para qué le voy a mentir, de manera individual no he realizado nada, nada. Solo a través de la escuela. De manera individual es difícil, falta ánimo” (Darinel, comunicación personal, 12 de enero, 2024).

La limitada asimilación de las innovaciones por parte de los campesinos ante el riesgo e incertidumbre de lo que están elaborando de manera agroecológica, les conduce a recurrir a las distintas casas comerciales ubicadas en la región. Si en promedio un campesino destina en agroquímicos $2,416.00 anuales, cultivar las 21,835 hectáreas de maíz de la región representa más de 52.7 millones de pesos, cifra que estimula a las empresas comerciales a ofrecer a los campesinos diversos insumos de agroquímicos, así como demostrar su eficacia a través de parcelas demostrativas.

En la percepción de los campesinos, la presencia de los distintos comercios de agroquímicos les garantiza el fácil acceso a los insumos, así como un volumen de producción que satisface las necesidades alimentarias de las familias y cierto nivel de excedente que pueden comercializar.

Conclusiones

En las últimas décadas los campesinos han cultivado sus tierras utilizando altos volúmenes de agroquímicos, mismos que son puestos a disposición por múltiples casas comerciales que ofrecen una amplia variedad de insumos agropecuarios, lo que facilita su adquisición. Si bien desde la administración gubernamental 2018-2024 se reconocieron los saberes ancestrales de los campesinos en prácticas donde no es necesario el uso de agroquímicos, la política previa de reconversión productiva que prevaleció por varios sexenios y que impulsó cultivos de mayor valor comercial y el incremento de la productividad cimentada en el uso intensivo de agroquímicos representa en la actualidad un enorme reto hacia el tránsito agroecológico.

La poca superficie de tierra con la que cuentan, así como practicar una agricultura destinada principalmente al autoconsumo, sumadas a la poca certeza que tienen al transitar a esquemas agroecológicos les condiciona a continuar utilizando agroquímicos. De esta manera, para el cumplimiento de los objetivos de la transición agroecológica, no basta con el acompañamiento técnico; deben de sumarse subsidios y otros esquemas que revaloricen el trabajo realizado. Los campesinos han observado que participar en la estrategia y preparar compostas, lixiviados, biofermentos, entre otros productos, les demanda mucho tiempo y esfuerzo el cual no es recuperado por la venta de la cosecha.

Aunado a lo anterior, la poca claridad en los costos de producción y la eficacia de los bioinsumos desalienta aún más a algunos participantes. A ello se añade la indiferencia de los consumidores al no reconocer por medio de precios si el maíz u hortalizas son cultivados de manera convencional o de forma amigable con el entorno, lo cual profundiza aún más la escasa apropiación de los productores por las innovaciones agroecológicas. Esto se traduce en la menor participación en las escuelas de campo y hasta en la desaparición de algunas de ellas por la demanda de tiempo para realizar las distintas actividades que comprende la transición agroecológica, lo que además les imposibilita participar en otras actividades para complementar sus ingresos, principalmente las de carácter asalariado. Quienes han experimentado estas nuevas formas de producción amigables con la naturaleza lo han hecho por cuenta propia y en cultivos no prioritarios para la estrategia de acompañamiento técnico —como la cebolla, limón persa, aguacate, hortalizas—. Esto último plantea la reflexión de si la estrategia de acompañamiento técnico se debería ampliar a la producción de otro tipo de alimentos importantes en la región.

Bibliografía

Altieri, Miguel A. y Toledo, Victor Manuel. (2011). The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. The Journal of Peasant Studies, 587-512. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.582947

Altieri, Miguel A. y Nicholls, Clara I. (2012). Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. Agroecología, 7(2), 65-83. https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/182861/152301

Ariza Flores, Rafael. (2021, 21 de septiembre). La investigación al servicio de las y los campesinos hacia la transición agroecológica. La jornada del campo, (167). https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/investigacion-servicio-campesinos.html

Barchuk, Alicia H. (2020). La agricultura. Impacto y riesgo ambiental. En Alicia H. Barchuk; María L. Guzmán; Luciano Locati y Luciana S. Suez, Manual de buenas prácticas para el diseño agroecológico [págs. 21-86]. Editorial Brujas.

Canal Agricultura. (2024, 30 de julio). Producción para el Bienestar, transformación y resultados (2019-2024) [Archivo de Video]. https://www.youtube.com/watch?v=s-lP4s8nbd4&t=539s&ab_channel=Agricultura

Caso-Cueva, Ana M.; Ramírez-Juárez, Javier; Pérez-Ramírez, Nicolás; Ocampo-Fletes, Ignacio y Méndez-Espinoza, José A. (2022). Análisis geohistórico de la agroecología como movimiento social en México. Estudios Sociales, 32(59), 2-20. https://doi.org/10.24836/es.v32i59.1160

Castellanos-Guzmán, Diana; Toledo-López, Arcelia y Guzmán-Cruz, Dora L. (2024). La transición agroecológica de los pequeños productores de huertos familiares. Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis, 20(1), 66-87. https://doi.org/10.46443/catyp.v20i1.365

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG). (2024) Geoweb Chiapas [En línea]. https://map.ceieg.chiapas.gob.mx/geoweb/

Calle Collado, A.; Gallar, David y Candón, José. (2013). Agroecología política: la transición social hacia sistemas agroalimentarios sustentables. Revista de Economía Crítica, (16), 244-277. https://www.revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/333/317

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2012). Informe de pobreza y evaluación en el estado de Chiapas. 2012 [Documento]. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%202010-2012_Documentos/Informe%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%202012_Chiapas.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2018). Informe de pobreza y evaluación 2018. Chiapas [Documento]. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2018_Documentos/Informe_Chiapas_2018.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2020, 27 de marzo). DataMun [En línea]. https://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=07ym=07099ysg=4yg=26

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2022). Informe de pobreza y evaluación 2022 [Documento]. https://doi.org/https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_pobreza_evaluacion_2022/Chiapas.pdf

Contreras Cortes, Ulises y Mariaca Méndez, Ramón. (2016). Manejo de los recursos naturales entre los mayas lacandones de Nahá. El Colegio de la Frontera Sur.

Fletes Ocón, Héctor B.; Ocampo Guzmán, Guadalupe y Valdiviezo Ocampo, Guillermo. (2018). Actores y estrategias en los sistemas alimentarios regionales hacia la seguridad y soberanía alimentaria. Quehacer Científico en Chiapas (13), 30-47. https://www.dgip.unach.mx/images/pdf-REVISTA-QUEHACERCIENTIFICO/2018-ene-junio/3.Actores_y_estrategias_practicas_en_los_sistemas.pdf

Flores, Claudia C. y Sarandón, Santiago J. (2015). Evaluación de la sustentabilidad de un proceso de transición agroecológica en sistemas de producción hortícola familiares del Partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Fac. Agron. La Plata, 52-66. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5718232

Food and Agriculture Organization. (2024, 12 de febrero). Plataforma global de las escuelas de campo de agricultores[En línea]. https://www.fao.org/farmer-field-schools/overview/es/

Francis, Charles; Lieblein, Geir; Breland, Tor A.; Gliessman, Stephen R.; Creamer, N.; Harwood, R.; Salomonsson, Lennart; Helenius, Juha; Rickerl, D.; Salvador, Ricardo; Wiedenhoeft, M.; Simmons, S.; Allen, P.; Altieri, Miguel A. y Poincelot, R. (2003). Agroecology: The Ecology of Food Systems. Journal of Sustainable Agriculture, 22 (3), 99-118. https://doi.org/10.1300/J064v22n03_10

Gerritsen, Peter R. W.; Montero, María y Figueroa, Pedro. (2003). El mundo en un espejo. Percepciones campesinas de los cambios ambientales en el Occidente de México. Economía Sociedad y Territorio, IV(14), 253-278. https://doi.org/10.22136/est002003427

Gliessman Stephen R. (2002). Agroecología. Procesos Ecológicos en Agricultura Sostenible. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9149

Gliessman, Stephen R. (2018). Defining Agroecology. Agroecology and Sustainable Food Systems, 42(6), 599-600. https://doi.org/10.1080/21683565.2018.1432329

Gliessman, Stephen R.; Rosado-May, Francisco J.; Guadarrama-Zugasti, Carlos; Jedlicka, Julie; Cohn, Anais; Mendez, Victor E.; Cohen, Roseann; Trujillo, Laura; Bacon, Christopher M. y Jaffe, Roberta. (2007). Agroecología: promoviendo una transición hacia la sustentabilidad. Ecosistemas, 16(1), 13-23. https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/134/131

Gómez-Núñez, Julissa; Gómez-Martínez, Emanuel; Morales, Helda; González-Santiago, María Virginia y Aitenwegmair, Katrin. (2019). Construcción social de la soberanía alimentaria por la organización campesina OCEZ-CNPA en Chiapas, México. Estudios Sociales, 29(54), 1-26. https://dx.doi.org/10.24836/es.v29i54.799

González Flores, Salvador; Guajardo Hernández, Lenin G.; Almeraya-Quintero, S. Xochitl; Pérez-Hernández, Luz María y Sangerman-Jarquín, Dora Ma. (2018). Tipología de productores de maíz en los municipios de Villaflores y La Trinitaria, Chiapas. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 9(8), 1763-1776. https://doi.org/10.29312/remexca.v9i8.1722

Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición. (2019, 19 de junio). Fragmento del informe “Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición” [Documento]. https://www.fao.org/3/na165es/na165es.pdf

Gurian-Sherman, Doug. (2009). Failure to yield. Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops. UCS Publications.

Heredia Henández, Daniela y Hernández Moreno, María del Carmen. (2022). Resistencia a la transición agroecológica en México. región y sociedad, 34, 1-34. https://doi.org/10.22198/rys2022/34/1581

Holt-Giménez, Eric y Patel, Raj. (2009). Food Rebellions: Crisis and the Hunger for Juistice. Food First Books.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024, 15 de febrero). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) [En línea]. https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx

Lazos Chaveiro, Elena. (1999). Percepciones y responsabilidades sobre el deterioro ecológico en el sur de Veracruz. En Haydea Izazola (Coord.), Población y medio ambiente: Descifrando el rompecabezas [págs. 235-272]. El Colegio Mexiquense: Sociedad Mexicana de Demografía. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4688

Macías Macías, Alejandro. (2013). Los pequeños productores agrícolas en Méxco. Carta Económica Regional, (111-112), 7-18. https://cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/5490

Magrini, Marie-B.; Martin, Guillaume; Magne, Marie-A.; Duru, Michel; Couix, Nathalie; Hazard, Laurent y Plumecocq, Gaël. (2019). Agroecological Transition from Farms to Territorialised Agri-Food Systems: Issues and Drivers. En Jacques-Eric Bergez; Elise Audouin y Olivier Therond (Eds.), Agroecological Transitions: From Theory to Practice In Local Participatory Design [págs. 69-97]. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01953-2_5

Marasas, Mariana; Blandi, María Luz; Dubrovsky Berensztein, Nadia y Fernández, Valentina. (2015). Transición agroecológica: características, criterios y estrategias. Dos casos emblemáticos de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Agroecología, 10(1), 49-60. https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/300731/216151

Mendoza Solís, Yeri P. (2022). Gobernanza ambiental y programas con enfoque agroecológico en la Selva Lacandona: Tensiones y contradicciones del desarrollo. Textual, 82, 1-32. https://doi.org/https://doi.org/10.5154/r.textual.2022.82.3

Mier, Mateo; Giménez Cacho, Terán; Tzec Caamal, Nora y Bravo Espinosa, Yolotzin. (2018). Morral de experiencias para la seguridad y soberanía alimentarias: aprendizajes de organizaciones civiles en el sureste mexicano. Servicios Profesionales de Impresión.

Nicholls, Clara I.; Altieri, Miguel A. y Vázquez, Luis. (2015). Agroecología: principios para la conversión y el diseño de sistemas agrícolas. Agroecología, 10(1), 61-72. https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/300741

Palioff, Claudia y Gornitzky, Cora M. (2012). El camino de la transición agroecológica. Ediciones INTA. https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/292296/

Pedro Barrientos, Felipa. (2019). Estrategia de integración del pequeño agricultor a la cadena de exportaciones. Semestre Económico, 22(51), 83-123. https://doi.org/10.22395/seec.v22n51a5

Piraux, Marc; Silveira, Luciano; Díniz, Paulo y Duque, Ghislaine. (2010). La transition agroecologique comme une innovation socio-territoriale. Innovation et Développement Durable, 1-9. https://hal.science/hal-00512788/document

Ramírez-García, A. Guillermo; Sánchez-García, Pastor y Montes-Rentería, Rodolfo. (2015). Unidad de producción familiar como alternativa para mejorar la seguridad alimentaria en la etnia yaquí en Vicam, Sonora, México. Revista Ra Ximhai, 11(5), 113-136. https://www.redalyc.org/pdf/461/46142593007.pdf

Reyes Gómez, Antonieta C. (2019). La transición agroecológica y la reconfiguración del territorio a través de los sistemas de garantía participativos: una comparación entre México y Francia [Tesis de doctorado, Université Toulouse le Mirail - Toulouse II]. https://theses.hal.science/tel-03262570/document

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2016, 01 de abril). Escuelas de Campo, un modelo de transferencia de tecnologías para pequeños productores: INIFAP. https://www.gob.mx/agricultura/prensa/escuelas-de-campo-un-modelo-de-transferencia-de-tecnologia-para-pequenos-productores-inifap

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2021, 21 de agosto). La Jornada del campo. https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/produccion-modelos-agroecologicos.html

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2024, 08 de diciembre). Avanza transición agroecológica, vía la Estrategia de Acompañamiento Técnico de Producción para el Bienestar. https://www.gob.mx/agricultura/prensa/avanza-transicion-agroecologica-via-la-estrategia-de-acompanamiento-tecnico-de-produccion-para-el-bienestar

Sarandón, Santiago J. y Blanco, Viviana. (2023). Agroecología y movimientos sociales. El camino necesario para el logro de sistemas agroalimentarios sustentables. En Elena Lazos Chavero y Tlacaelel Rivera Núñez. (Coord), Horizontes y experiencias agroalimentarias en México: entretejiendo actores, escalas y dinámicas de transformación [págs. 87-109]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Sarandón, Santiago J. (2002). La agricultura como actividad transformadora del ambiente. El Impacto de la Agricultura intensiva de la Revolución Verde. En Santiago Sarandón (Ed.), Agroecología. El camino hacia una agricultura sustentable (págs. 23-48). Ediciones Científicas Americanas.

Sarandón, Santiago J. y Flores, Claudia C. (2014). Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de Agroecosistemas sustentables [Documento]. https://centroemmanuel.org/wp-content/uploads/2016/04/Documento-Agroecologia-Sarandon.pdf

Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2024, 12 de enero). Estadística de Producción Agrícola. http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php

Tittonell, Pablo. (2019). Las transiciones agroecológicas: múltiples escalas, niveles y desafíos. FCA UNCUYO, 51(1), 231-246. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/208592/CONICET_Digital_Nro.1bf2c509-84b2-48f3-866b-291550dc8936_B.pdf?sequence=2yisAllowed=y

Toledo, Victor Manuel. (2022). La Agroecología como eje transformador en el campo mexicano -escalamientos, sinergias, paradigmas-. En Armando Bartra; Lorena Paz; rosario Cobo; Enrique Pérez; Milton G. Hernández; Sofía Medellín y Hernán García (Coords.), La agroecología como eje transformador en el campo mexicano [págs. 17-23]. Circo Maya. https://www.delcampo.org.mx/.cm4all/uproc.php/0/Libros%20del%20Campo/3.%20La%20Agroecologi%CC%81a%20como%20eje%20transformador%20en%20el%20campo%20mexicano.pdf?cdp=a&_=18c480bd058

Wezel, Alexander; Bellon, Stéphane; Doré, Thierry; Francis, Charles A.; Vallod, Dominique y David, Christopher. (2009). Agroecology as a science, a movement and a practice. Agronomy for Sustainable Development, 503-515. https://doi.org/10.1051/agro/2009004.

Financiación y conflicto de intereses:

Este trabajo se realizó como parte de la estancia posdoctoral de Enrique de Jesús Trejo Sánchez, en la Facultad de Ciencias Sociales Campus III de la Universidad Autónoma de Chiapas, que fue financiada por el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) en el periodo diciembre de 2022 a noviembre de 2024. Número de convenio I1200/320/2022 Mod. Ord. /09/2022.

Agradecimientos:

Externamos un profundo agradecimiento a todos quienes hicieron posible este trabajo. También queremos agradecer a los dictaminadores anónimos, quienes revisaron cuidadosamente este documento; sus sugerencias nos permitieron mejorar la presentación y los resultados de la investigación realizada. No obstante, los errores y omisiones que pudieran existir en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores.

1 A fin de realizar una lectura más ágil, en lo sucesivo nos referiremos a campesinos donde se incluye también la participación de las campesinas que activamente participan en el acompañamiento técnico.

2 Región integrada por los municipios de Las Rosas, Tzimol, Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa.