Kilhtamakú: Relacionalidad socio-ontológica del territorio tutunakú de Pantepec

Kilhtamaku: Socio-ontological Relationality of the Tutunaku Territory of Pantepec

Doi: 10.31644/ED.IEI.V22.2025.A14

Ricardo Lozano Valtierra https://orcid.org/0009-0006-6133-7258

Colegio de Postgraduados-Campus Puebla, México. E-mail: ricardo.valtierra@hotmail.com

José Arturo Méndez Espinoza http://orcid.org/0000-0002-9733-4175

Colegio de Postgraduados-Campus Puebla, México. E-mail: jamendez@colpos.mx

Guillermo Paleta Pérez http://orcid.org/0000-0003-1160-0741

Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. E-mail: gpaleta@hotmail.com

RESUMEN

Este artículo explora las dinámicas territoriales de la comunidad tutunakú de Pantepec desde la perspectiva de la relacionalidad socio-ontológica del territorio, integrando tres horizontes interpretativos: ontológico, epistemológico y sociológico. Mediante una metodología etnográfica que incluye entrevistas, análisis de prácticas rituales y observación participante, se identifican los ensamblajes relacionales entre humanos, no-humanos y entidades anímicas. La investigación problematiza las categorías teóricas tradicionales de la geografía, el funcionalismo estructural, el naturalismo y los enfoques simbólicos, revelando sus limitaciones para abordar la complejidad del territorio tutunakú. En su lugar, se propone una aproximación que desborda las divisiones dualistas entre naturaleza y cultura, reconociendo la agencia distribuida de las entidades del entorno. El concepto de Kilhtamakú y la noción de cosmo-onto-goníaconciben el territorio como una realidad viva, articulada por interacciones de agencia, reciprocidad y respeto mutuo. Los hallazgos subrayan la importancia de estas prácticas sociales y ontológicas en la resistencia tutunakú frente al extractivismo, sugiriendo que las teorías territoriales contemporáneas deben repensarse desde un enfoque relacional y crítico que integre las ontologías indígenas y sus interacciones con el entorno.

Palabras clave

relacionalidad socio-ontológica, agencia distribuida, Kilhtamakú, cosmo-onto-gonía, resistencia tutunakú

ABSTRACT

This article explores the territorial dynamics of the Tutunaku community of Pantepec through the lens of the socio-ontological relationality of the territory, integrating three interpretive horizons: ontological, epistemological, and sociological. Employing an ethnographic methodology that incorporates interviews, an analysis of ritual practices, and participant observation, we identify the relational assemblages among human, non-human, and other animistic entities. The research problematizes traditional theoretical categories in geography, structural functionalism, naturalism, and symbolic approaches, revealing their limitations in addressing the complexity of the Tutunaku territory. Instead, it proposes an approach that transcends dualistic divisions between nature and culture, recognizing the distributed agency of environmental entities. The concept of Kilhtamaku and the notion of cosmo-onto-gony conceptualize the territory as a living reality, articulated by interactions of agency, reciprocity, and mutual respect. The findings emphasize the significance of these social and ontological practices in the Tutunaku resistance against extractivism. They suggest that contemporary territorial theories must be reconsidered from a relational and critical perspective that integrates Indigenous ontologies and their interactions with the environment.

Keywords

Socio-ontological relationality, Distributed agency, Kilhtamaku, Cosmo-onto-gony, Tutunaku resistance

Recibido: 10/05/2024 • Aceptado: 16/03/2025 • Publicado: 29/10/2025

Introducción

En el territorio tutunakú de Pantepec, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se despliega un tejido social y territorial complejo, donde no solo las relaciones humanas configuran su mundo. La propuesta teórica de la relacionalidad socio-ontológica del territorio tutunakú destaca que las interacciones incluyen humanos, plantas, fenómenos meteorológicos y entidades con espíritu. Este enfoque pone en el centro del análisis la ontología tutunakú, arraigada en la interdependencia entre todos los elementos del territorio, donde la relacionalidad va más allá del espacio físico y abarca también conexiones emocionales, anímicas y materiales, enfatizando la interdependencia de las múltiples formas de existencia que configuran este espacio.

Las tensiones entre la comunidad tutunakú y los denominados grupos mestizos –especialmente ganaderos y representantes de empresas extractivas– parecen centrarse en las disputas por los recursos territoriales. La expansión ganadera y la llegada de empresas de fracking, que amenazan los recursos acuíferos y provocan el despojo de tierras tutunakú, intensifican esta confrontación. Los recursos del territorio son esenciales para las prácticas agrícolas y culturales de los tutunakú; sin embargo, estas tensiones revelan una disputa ontológica más profunda, en la que la concepción relacional del territorio por parte de los tutunakú choca con la lógica extractiva de los grupos mestizos. La lucha abarca todo el territorio y sus recursos, no solamente el agua. Además, la individualización en la toma de decisiones agrícolas, resultado de cambios políticos tras la contrarreforma agraria de los años 90, afecta las dinámicas comunitarias.

El propósito de este artículo es explorar las dinámicas sociales y territoriales de las comunidades tutunakú de Pantepec desde la perspectiva de la relacionalidad socio-ontológica del territorio. Este enfoque permite analizar cómo la noción de Kilhtamakú, entendida como el entramado de relaciones ontológicas que constituyen la experiencia territorial y social tutunakú, amplía las discusiones sobre la existencia de las comunidades en relación con el entorno físico y sus prácticas agrícolas, así como con las conexiones ontológicas que mantienen con los espíritus de la tierra, sus antepasados y otros seres animados.

El análisis de las prácticas tutunakú requiere superar enfoques descriptivos o simbólicos que no captan la profundidad ontológica de sus interacciones con el territorio. En este contexto, las palabras, los rituales y las prácticas no se limitan a representar una realidad externa, ya que desempeñan un papel performativo en la constitución misma de esa realidad. Este artículo propone no limitarse a la mera descripción del territorio tutunakú, sino buscar comprender cómo las relaciones ontológicas entre humanos y entidades no humanas configuran y mantienen la vida social y territorial de la comunidad. La noción de Kilhtamakú, el Costumbre y la intervención del Lhawaná o curandero brindan claves para entender cómo estas relaciones sostienen la vida tutunakú en un contexto de transformación política, social y económica, marcado por la ruptura de la unidad de la propiedad agraria y la explotación petrolera.

El artículo se divide en cuatro secciones: primero, se precisan conceptos y se revisan aproximaciones en ciencias sociales sobre el territorio, integrando perspectivas antropológicas contemporáneas. Luego, se analiza el contexto histórico y sociopolítico del sitio de estudio, Pantepec, en la sierra norte de Puebla, México. Posteriormente, se aplica una propuesta analítica basada en la relacionalidad socio-ontológica del territorio, mostrando cómo las prácticas rituales y cosmológicas materializan realidades en medio de controversias políticas y económicas. Finalmente, se discuten las implicaciones de este análisis para la resistencia cultural tutunakú frente al extractivismo y el despojo.

Precisión conceptual: Ontología social

Comprendemos la ontología social como el entramado de seres, tanto humanos como no humanos, que pueblan y configuran un mundo particular para un pueblo. A su vez, la perspectiva relacional en las ontologías sociales alude a un enfoque epistémico centrado en los seres existentes y en las prácticas que construyen y habitan dicho mundo. Así, podemos explicar la ontología del pueblo tutunakú de Pantepec destacando cómo las relaciones entre estos seres configuran su realidad. Este enfoque se distancia de indagaciones teológicas o abstractas, y se centra en cuestiones de carácter sociocultural que invitan a preguntarse qué es aquello que existe y cómo estas existencias determinan campos de prácticas, además de construir relaciones entre todos los seres que cohabitan un mundo determinado. Autores como Holbraad, (citado por González, 2015), han explorado la ontología desde la antropología, enfocándose en el mundo del que se habla en relación con los sujetos, más que en el cómo los sujetos conocen el mundo. La ontología social estudia el fundamento último de la realidad, incluyendo los mundos construidos por humanos (Kohn, 2015, p. 312).

Esta comprensión trasciende la dicotomía entre cultura y naturaleza, incorporando la agencia de entidades no humanas en la configuración de la realidad. La literatura antropológica reciente ha puesto énfasis en la estrecha relación entre ontología y cosmología (Blaser, 2013; de la Cadena, 2015; Brightman, Grotti y Ulturgasheva, 2012; Salmond, 2014), cuestionando del concepto de “cosmovisión”. Tradicionalmente, en los estudios mesoamericanistas –especialmente desde la década de 1960 hasta finales del siglo XX– se entendía la cosmovisión como una perspectiva particular sobre un mundo compartido. Esta concepción fue desarrollada y popularizada por investigadores como Alfredo López Austin (1980), en Cuerpo humano e ideología: Las concepciones de los antiguos nahuas, y Johanna Broda (1991), en Cosmovisión y observación de la naturaleza: El ejemplo del culto de los cerros. Según estos trabajos, la cosmovisión se concebía como una perspectiva que, a través de sistemas de creencias, mitos y rituales, otorgaba sentido a la relación de los pueblos indígenas con su entorno. Esta noción fue ampliamente adoptada en la antropología y en otras ciencias sociales de la época, siendo central en el análisis de las estructuras simbólicas de las culturas mesoamericanas. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido una crítica a la idea de una única “perspectiva particular sobre un mundo común”. En lugar de asumir que distintas culturas interpretan de diversas formas un mismo mundo, estas nuevas corrientes sugieren que cada cultura habita mundos ontológicamente distintos. Esto implica que no existe un solo “mundo” percibido de manera diferente, sino múltiples mundos, cada uno dependiente de las relaciones que las personas establecen con su entorno (Viveiros de Castro, 2013).

Por lo tanto, proponemos una aproximación alternativa que hemos denominado cosmo-onto-gonía, un referente analítico que articula el Cosmos (mundo), el Onto (seres) y el Gonos (origen). De esta forma, la cosmo-onto-gonía expresa un orden intrínseco que enlaza el origen de los seres en el mundo, destacando las relaciones entre el mundo, los seres que lo habitan y su procedencia. Cada grupo materializa esta relacionalidad de manera particular, adaptándola a sus contextos culturales y ecológicos, generando múltiples cosmo-onto-gonías únicas. La ontología se entiende así como una reflexión crítica sobre la realidad vivida, centrada en cómo las personas se relacionan con el entorno y cómo este se constituye a través de esas relaciones (Kohn, 2013). La riqueza de estas ontologías radica en la pluralidad de sus realidades, entrelazando lo humano y lo no humano en sus respectivos contextos.

Antecedentes y propuesta analítica para el estudio del territorio

En las últimas décadas, el estudio del territorio ha evolucionado, alejándose de los enfoques deterministas que prevalecían en la geografía, antropología y sociología. Estas disciplinas solían abordar el territorio de manera unilateral, centrándose en los aspectos físico-naturales o en las dinámicas sociales y culturales, según sus respectivos marcos epistemológicos. Esta separación ha sido objeto de intensos debates teóricos.

Históricamente, corrientes como la geografía física y la antropogeografía propusieron un determinismo natural, destacando la influencia del medio geográfico en la configuración del territorio (Ratzel, 1891/1880; Semple, 1911; Huntington, 1915/1929). Otras aproximaciones, como el posibilismo geográfico y los estudios de áreas culturales y naturales, intentaron equilibrar lo social y lo natural, reconociendo la interacción entre cultura y naturaleza en la formación del espacio y del territorio (Vidal de la Blanche, 1955; Febvre, 1925; Relph, 1981; Sauer, 1925; Kroeber, 1939/1992).

Contribuciones más recientes incluyen las de geógrafos como Milton Santos (2000), quien concibe el territorio como producto de la interacción entre sistemas de objetos y acciones. Su concepto de “espacio banal” resalta cómo el ser humano moldea las condiciones materiales, al tiempo que el espacio también transforma a quienes lo habitan; su noción de “rugosidades” explora cómo las comunidades negocian su identidad en relación con las huellas del pasado. Porto-Gonçalves (2001) introduce la idea de “r-existencia”, destacando la agencia humana en la defensa territorial. Haesbaert (2011) plantea la “multiterritorialidad”, enfocándose en cómo las comunidades construyen sentido en múltiples espacios. Corrientes como la geografía radical y la geografía humanística han intentado mediar entre estos enfoques causalistas antagónicos, proponiendo una visión dialéctica en la que lo social y lo natural se determinan mutuamente (Harvey, 1977, 1983; Santos, 1990; Lacoste y Ghirardi, 1983; Capel, 1981; Yi-Fu Tuan, 1976; Relph, 1981). Sin embargo, estas aproximaciones aún no han resuelto completamente la problemática, pues continúan mediadas por la intervención humana. Si elimináramos la dimensión social, lo natural perdería su razón de ser y la relación dialéctica desaparecería.

Proponemos el término ontologías nativas1 como una alternativa a este dilema. Desde esta perspectiva, el territorio no se limita a una construcción cognitiva humana ni a una representación simbólica; se entiende como un “acto” en sí mismo, protagonizado por entidades anímicas que ordenaron el mundo en su origen. En estas ontologías, la naturaleza persiste sin depender de la presencia humana, ya que se fundamenta en la interacción intrínseca entre el mundo, los seres y su origen. Así, la naturaleza posee una existencia autónoma.

Ingold (2000) plantea una idea similar en su enfoque sobre el “habitar” en culturas como los Ojibwa y los Inuit, donde el mundo es un entramado de relaciones en constante transformación, no un conjunto de objetos preexistentes. La clasificación de ontologías animistas de Descola (2012) refuerza esta idea: para pueblos como los Achuar o los Jívaro, naturaleza y cultura conforman un continuo de relaciones entre seres, lo que sugiere que la naturaleza, al estar formada por interacciones inherentes, persistiría incluso sin intervención humana.

Las ontologías indígenas mexicanas ofrecen una alternativa a las concepciones tradicionales que separan naturaleza y cultura, reconociendo su interacción dinámica. Diversos estudios etnográficos revelan la compleja relación entre las comunidades indígenas y su entorno, abarcando aspectos ontológicos, culturales e identitarios. Neurath (2018) expone cómo la lucha medioambiental del pueblo wixarika, enmarcada en una ontología multinaturalista, defiende el territorio y su organización sociocósmica. En este contexto, los lugares sagrados se reinventan constantemente, consolidando una cosmogonía en continua transformación.

De manera similar, Martínez-Reyes (2016) muestra cómo la caza entre los mayas de Quintana Roo trasciende lo económico, insertándose en una moral ecológica relacional donde humanos, animales y entorno coexisten en un mismo plano. Esta ontología se aleja de la visión occidental tradicional, proponiendo una interacción ética entre los mayas y su entorno. Por su parte, Pitarch (2013) analiza la dualidad entre el cuerpo-carne, compartido entre humanos y animales, y el cuerpo-presencia, visible solo dentro de la misma especie, conectando estas ideas con los procesos de regeneración presentes en el ciclo de la vida en culturas mesoamericanas.

Pérez (2015) refuerza esta perspectiva, al explorar la figura del chamán nahua como mediador entre ámbitos, conectando lo humano con lo no humano a través de rituales que revelan la naturaleza dinámica y transnacional de su eficacia ontológica. Fujigaki (2020) añade una dimensión crítica al señalar que el conocimiento científico, lejos de ser neutral, constituye una construcción social dinámica influenciada por relaciones de poder. Este enfoque resuena con la manera en que las comunidades rarámuri en la Sierra Tarahumara construyen y legitiman su propio saber.

Relacionalidad socio-ontológica del territorio: Un enfoque reflexivo

En este marco, la relacionalidad socio-ontológica del territorio propone una nueva forma de comprender la relación entre los seres humanos y el entorno que habitan. Este enfoque sitúa a los seres humanos en una compleja red de interacciones con otros seres y elementos del mundo, invitando a explorar cómo dichas relaciones configuran tanto el espacio físico como las prácticas culturales, las identidades y las formas de conocimiento.

En el núcleo de la relacionalidad socio-ontológica del territorio se encuentra la cosmo-onto-gonía, noción que hace referencia al origen de todas las entidades en el mundo, y que sostiene que no existe distinción alguna entre cultura y naturaleza, sino que todas las cosas, tanto humanas como no humanas, comparten un mismo plano de realidad. En este contexto, lo humano y lo no humano participan de una condición animista (Descola, 2012), lo que permite una relación de sujeto a sujeto, en lugar de la relación sujeto-objeto que predomina en las concepciones dualistas tradicionales. La relacionalidad socio-ontológica del territorio refleja estos umbrales ontológicos en lo que hemos denominado “repertorios epistemoculturales”, que son conjuntos de conocimientos, prácticas y relaciones encarnadas en las distintas corporalidades del territorio y construidas socialmente a través de su interacción. Estos repertorios resultan esenciales para la configuración del mundo, la comprensión de la existencia y la construcción de la realidad. Desde esta perspectiva, el territorio se concibe como una correlación sujeto-sujeto, dejando de ser una relación de sujeto-objeto.

La propuesta de relacionalidad socio-ontológica del territorio, fundamentada en hallazgos de campo, se articula en tres horizontes interpretativos: ontológico, epistemológico y sociológico. Esta alternativa teórica reflexiona sobre la complejidad del territorio desde un enfoque antropológico y dialoga con teorías de ensamblaje y agenciamiento (De Landa, 2016; Deleuze y Guattari, 1988), así como con el principio de simetría que promueve una visión relacional del mundo (Latour, 2007). Además, se vincula con el perspectivismo amerindio, donde la narrativa mitológica diluye fronteras entre entidades, permitiendo que las del cosmos se conciban con características humanas (Viveiros de Castro, 2013, 2018). Los componentes de esta propuesta se desarrollan a continuación, en diálogo con marcos teóricos contemporáneos que amplían su comprensión relacional.

El primer horizonte, de orden ontológico, define las nociones de cultura y naturaleza sin diferenciación, reconociendo la existencia de todo ser, humano o no humano. El segundo horizonte, epistemológico, conceptualiza las entidades anímicas –incluidos los ancestros– que establecen su relacionalidad a través de sus capacidades de agenciamiento y ensamblaje para producir el territorio. Finalmente, el tercer horizonte, de carácter sociológico, explora la relacionalidad del territorio mediante prácticas cotidianas como la reciprocidad, la oralidad y la ritualidad, en interacción con la naturaleza o con aquello que se considera patrimonio natural. Este horizonte revela el repertorio epistemocultural presente en la comunidad.

La dicotomía entre naturaleza y cultura resulta inaplicable en sociedades no occidentales, lo que invita a reflexionar sobre los componentes ontológicos de la relacionalidad socio-ontológica del territorio. Uno de estos aspectos se manifiesta en las prácticas territorializadas de los pueblos indígenas y su interacción con el entorno, concebidas como ensamblajes que generan reciprocidades entre lo humano y lo no humano. Estas prácticas incluyen entidades emergentes –como contextos específicos, lugares y recursos tecnológicos– que forman parte de la intencionalidad en las ontologías nativas.

Contexto del territorio tutunakú en Pantepec

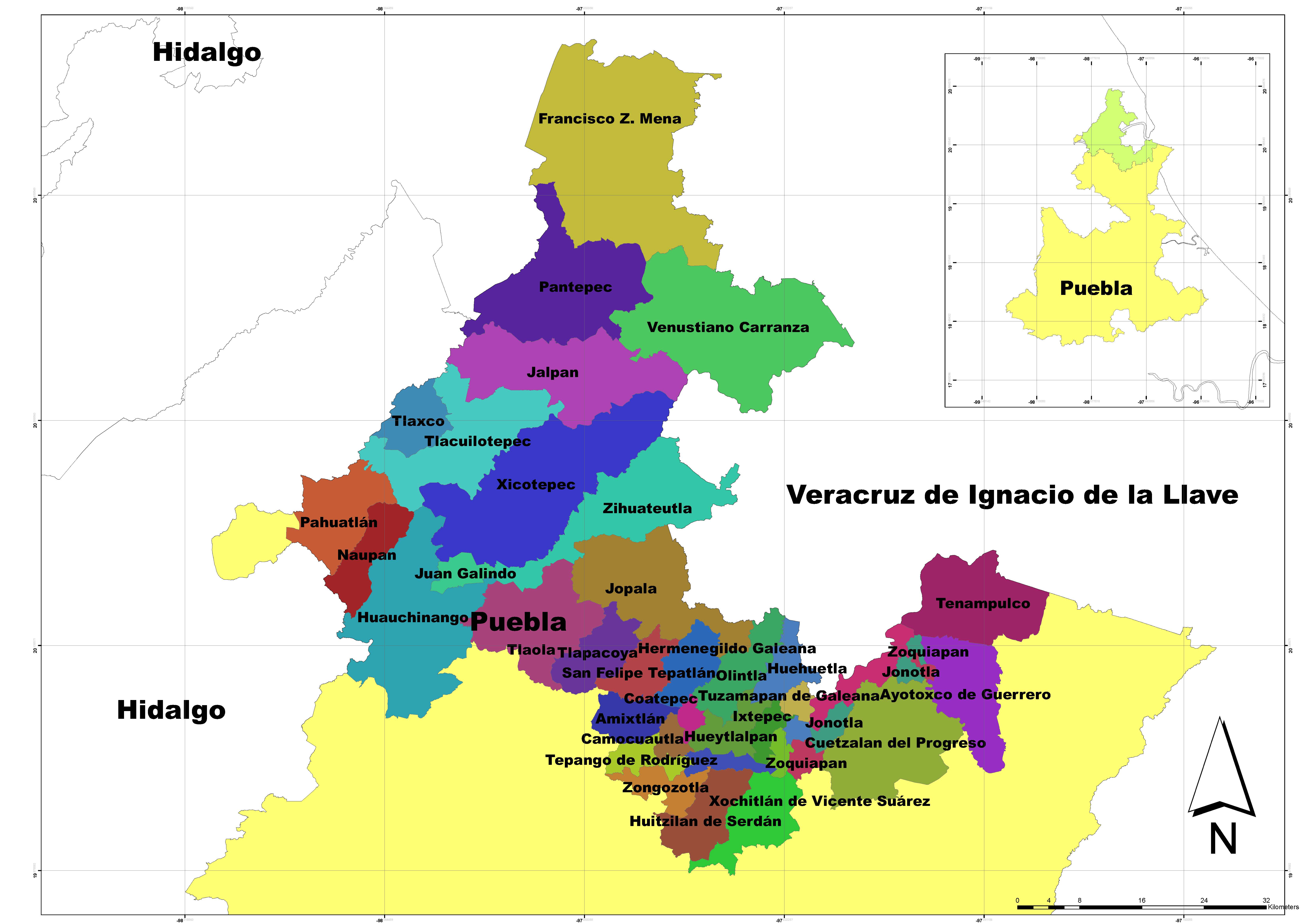

La comunidad tutunakú de Pantepec, ubicada en la Sierra Norte de Puebla, México, se distingue por su notable diversidad biocultural en una región montañosa (ver Figura 1). El municipio cuenta con 18,528 habitantes, de los cuales el 33.54% habla una lengua indígena, principalmente tutunakú (INEGI, 2020). Las tensiones entre la población “mestiza” –especialmente ganaderos– y la comunidad tutunakú giran en torno al uso y gestión del territorio y los recursos hídricos. Los ganaderos, guiados por una lógica extractiva, han expandido sus actividades, afectando el acceso al agua, recurso que los tutunakú consideran colectivo y esencial para la reproducción de sus prácticas culturales.

Figura 1. Región Sierra Norte de Puebla

Fuente: Elaboración propia

La introducción del fracking ha agravado estas tensiones, cuestionando la distribución de los recursos y los modelos de desarrollo predominantes. Para los tutunakú, esto desafía su autonomía territorial y prácticas culturales, exponiendo conflictos sobre soberanía, identidad y sustentabilidad. También se plantean interrogantes sobre la resiliencia comunitaria y ecosistémica en el contexto indígena que subyacen a la realidad y las experiencias indígenas.

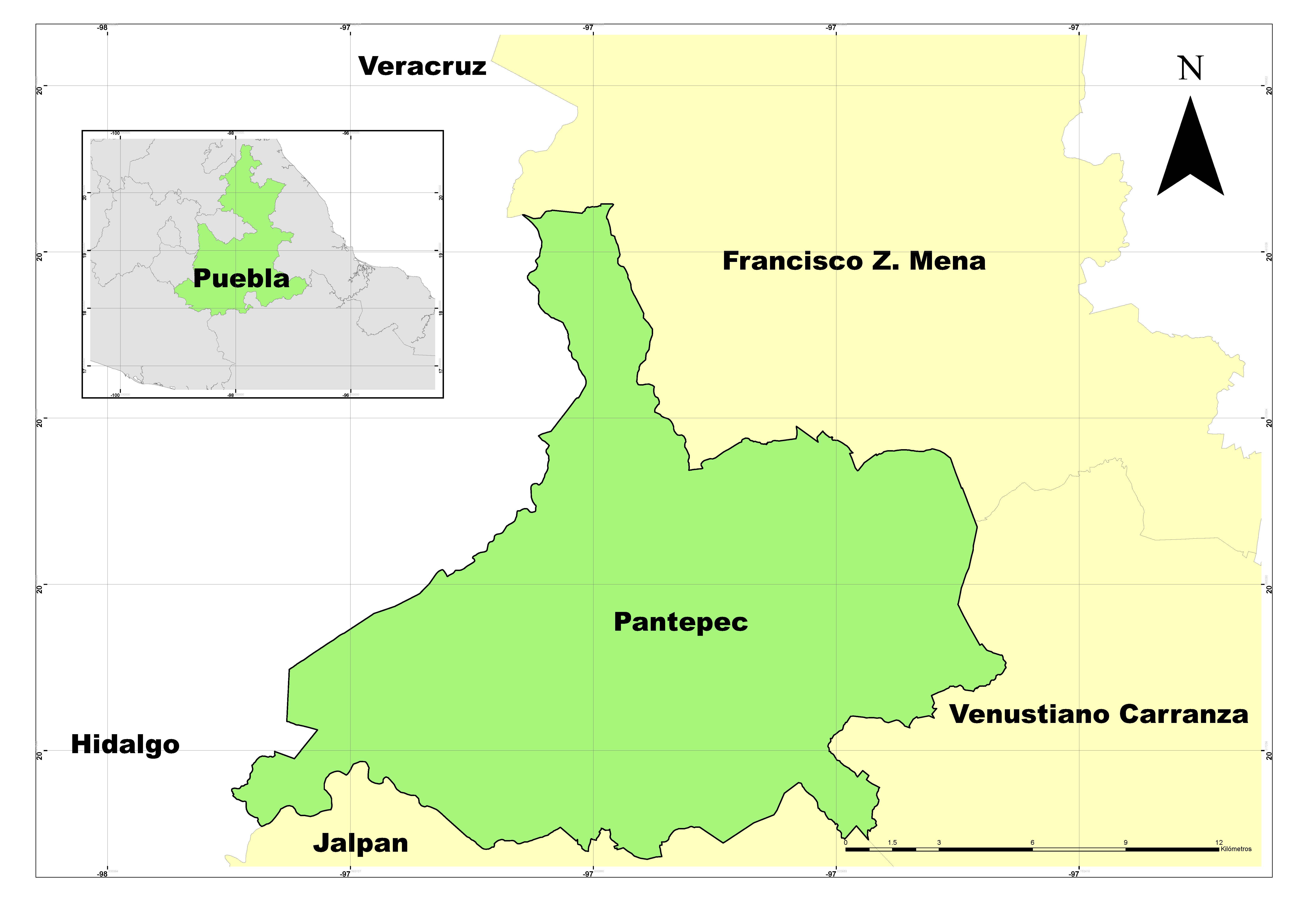

En Pantepec (ver Figura 2), el trabajo de la tierra, Atakuxtu, es la base económica, alimentaria y política de la comunidad. El maíz, Kuxi, es el elemento fundamental de la dieta y tiene una gran relevancia cultural. El Atakuxtu implica la participación familiar en tareas como la limpieza, siembra y cosecha. Aunque las mujeres se enfocan en las actividades de cosecha y comercialización, todos los miembros de la unidad doméstica tienen una participación significativa, incluidos los niños. Las familias también crían ganado menor y practican actividades de traspatio con frutales y plantas medicinales. La ayuda mutua –la mano vuelta–, facilita tareas como la cosecha, la siembra y el desmalezado.

Figura 2. Municipio de Pantepec

Fuente: Elaboración propia, 2023

La escasez de tierras ha impulsado la migración y la diversificación laboral. Muchos habitantes migran a nivel regional, nacional e internacional, mientras otros emprenden pequeños negocios locales. La migración ha tenido un profundo impacto en la vida tutunakú, especialmente en los jóvenes, quienes, atraídos por oportunidades laborales en las ciudades, abandonan la comunidad llevando consigo saberes y prácticas tradicionales.

En el ámbito regional, los hombres suelen emplearse en la construcción o como jornaleros, mientras que las mujeres trabajan en el servicio doméstico o en el comercio. Algunos habitantes han sido contratados temporalmente en actividades vinculadas con la extracción de petróleo, como el montaje y vigilancia de plataformas. Las mujeres que se quedan a cargo de los hogares y las parcelas deben ajustar sus actividades para enfrentar las nuevas circunstancias, asumiendo un papel más activo en la economía familiar y combinando actividades productivas con el cuidado de hijos y adultos mayores.

El calendario agrícola tutunakú, tradicionalmente dividido en dos periodos –junio a octubre y diciembre a mayo–, ha sufrido alteraciones debido al cambio climático y sus patrones impredecibles de lluvia. Esto ha añadido incertidumbre a un sistema agrícola ya afectado por la crisis económica y la fragmentación de tierras comunales. La individualización de las decisiones sobre siembra, la presión por generar ingresos y la amenaza del fracking –que contamina el suelo y compromete los recursos hídricos– han debilitado los sistemas de producción tradicionales y la soberanía alimentaria de la comunidad.

Metodología

La metodología de la relacionalidad socio-ontológica del territorio propone analizar las dinámicas intersubjetivas2 entre los diversos agentes que cohabitan y participan en la construcción territorial. El desafío radica en encontrar formas de “traducir” las expresiones de subjetividad que escapan a nuestra comprensión humana, un proceso que no busca una equivalencia perfecta, sino “abrir y ampliar el espacio imaginado que no existe entre los lenguajes conceptuales en contacto” (Viveiros de castro, 2004, p. 7). Esta propuesta busca superar las dicotomías clásicas, como la separación entre lo simbólico y lo material, al concebir el territorio como un entramado de relaciones múltiples y agencias distribuidas, donde seres vivos, objetos y fuerzas naturales intervienen equitativamente en su producción (Latour, 2005).

Desde esta perspectiva, el análisis territorial en la comunidad tutunakú implica describir las ontologías, reconociendo la pluralidad de comprensiones del mundo que se materializan a través de prácticas concretas (Blaser, 2013). La metodología se apoya en herramientas etnográficas orientadas a captar las interacciones que moldean la vida tutunakú, sistematizando las relaciones entre agentes mediante instrumentos como la matriz de actantes (Latour, 1999, 2004). A diferencia del individualismo metodológico, que reduce los fenómenos a acciones individuales motivadas por intereses propios, la teoría de los ensamblajes aborda los procesos sociales de forma holística, reconociendo que las acciones surgen de redes de relaciones entre individuos, objetos e instituciones (De Landa, 2016). Así, el territorio se concibe como un campo de fuerzas en constante transformación, donde los flujos de actividad y movimiento configuran el espacio y sus relaciones (Ingold, 2011), poniendo en relieve la diversidad de conocimientos y prácticas coexistentes.

Resultados

La propuesta de la relacionalidad socio-ontológica del territorio en el contexto de los tutunakú de Pantepec se fundamenta en la interconexión entre los seres humanos, las entidades más que humanas y el territorio, configurando una forma de existencia colectiva que desborda las categorías convencionales de naturaleza y cultura. Esta investigación proporciona una base empírica sólida que refuerza esta perspectiva, mientras expone las tensiones ontológicas y sociopolíticas generadas por la interacción de los actores tutunakú con las fuerzas externas, como el extractivismo y la modernización.

Para analizar cómo los resultados empíricos respaldan la propuesta de la relacionalidad socio-ontológica, nos enfocamos en tres horizontes de análisis: ontológico, epistemológico y sociológico. Estos horizontes permiten abordar la complejidad del territorio tutunakú desde sus múltiples dimensiones: la existencia primigenia y las relaciones de los actores con su entorno (ontológico), la producción de conocimiento y su vínculo con el territorio (epistemológico), y las dinámicas sociales que configuran la vida comunitaria (sociológico).

Primer Horizonte: El Análisis Ontológico del Territorio

El origen de los seres en el mundo: Cosmo-onto-gonía tutunakú

La cosmo-onto-goníatutunakú, que describe la interrelación entre cosmos, ser y origen, se manifiesta en prácticas cotidianas y rituales que regeneran el territorio. Este proceso expresa un tejido relacional animado por interacciones dinámicas. En este contexto, el territorio tutunakú opera mediante varios elementos clave: una agencia distribuida entre seres humanos y no humanos; una temporalidad no lineal sino relacional, que conecta pasado, presente y futuro; una espacialidad multinivel que integra lo evidente y lo latente; y un conocimiento híbrido, que fusiona lo empírico, mítico y ritual. Estos hallazgos proponen el territorio como un espacio somático, donde la materialidad y la agencia convergen en un ensamblaje socio-natural.

Esta conceptualización, alineada con el giro ontológico, revitaliza el animismo como principio explicativo (Harvey, 2005), al otorgar intencionalidad a entidades no humanas –como plantas, ríos y espíritus–. La afirmación de que “es sujeto quien tiene alma, y tiene alma quien es capaz de tener un punto de vista” (Viveiros de Castro, 2013) permite superar dicotomías clásicas como naturaleza/cultura, material/espiritual o humano/no humano. Así, emerge una ontología tutunakú culturalmente situada, arraigada en las prácticas y saberes locales.

La diversidad y unicidad de la cosmo-onto-gonía tutunakú se refleja en la certeza de que cada persona y entidad posee una esencia particular. Esta singularidad trasciende la representación mental para constituir una realidad ontológica que desafía las interpretaciones tradicionales, como señala Holbraad (2009), subrayando la profundidad conceptual de esta comunidad. La atribución de características humanas a entidades no humanas, como los Dueños de la Vida, trasciende la simple antropomorfización, siendo una descripción ontológica de la naturaleza.

La concepción del Kilhtamakú: Más allá del territorio

La importancia del Kilhtamakú y el Likstakní en la ontología tutunakú radica en su capacidad de articular una comprensión del territorio que trasciende las categorías físicas y espaciales. A diferencia del concepto occidental de “territorio”, los tutunakú de Pantepec utilizan la noción de Kilhtamakú, un “todo del todo” que abarca dimensiones físicas, temporales, espirituales y relacionales. Esta concepción implica una interconexión constante entre los elementos que posibilitan la vida, evitando divisiones como las de naturaleza y cultura. Según los informantes: “al todo del todo que se está interactuando, que se está interrelacionando, y en el mundo están todos los diferentes elementos que posibilitan la vida, eso que nos permite sentir y pensar” (Entrevista abril de 2022, Pantepec, Puebla).

Para los tutunakú, el Kilhtamakú va más allá de la tierra y el entorno natural: incluye la jornada, el día y la esencia del mundo. Animales, plantas, astros y fenómenos atmosféricos compartían cualidades humanas en el pasado y, aunque hoy se les perciba de manera distinta, todos son tratados con respeto. Este respeto se extiende desde el nacimiento hasta la muerte física, continuando en un plano trascendental donde los antepasados juegan un rol crucial. El espacio-tiempo tutunakú no es lineal ni completamente cíclico; constituye una dinámica multidireccional y multiespacial que permea tanto lo físico como lo subjetivo. De modo semejante a la historia no lineal propuesta por De Landa (2012),3 la noción de Kilhtamakú subraya una interconexión que se entiende desde una perspectiva contingente, emergente y abierta al cambio. Para comprender el Kilhtamakú, es esencial considerar las entidades que lo componen: los Dueños de la Vida, los Elementos de la Vida y los Seres que Estuvieron Antes del Amanecer. Estas entidades conectan a los humanos con su entorno, articulando aspectos naturales, vitales y ancestrales, como se detalla a continuación.

Los Dueños de la Vida. Para los tutunakú, los Dueños de la Vida comparten la responsabilidad de mantener la existencia y contribuyen a la creación de realidades sociales (Latour, 2005). Estas entidades poseen una condición especial y habitan el territorio tutunakú. Aunque tienen espíritu, al igual que los humanos, su manifestación es intangible pero esencial para la vida. Los Dueños de la Vida incluyen el Maíz (Xamalana Kuxi), el Agua (Seleman), protectora de manantiales y ríos; la Lluvia (Atgksiní), principal entidad vinculada al agua; y el Viento (Uni). Para los tutunakú de Pantepec, la Tierra (Tiyat) es crucial, pues está ligada al Dueño del Maízy es fundamental para las actividades humanas, aunque en la actualidad no se le reconoce como un Dueño en el mismo sentido que en otras regiones.

Recientemente, la morada de los Dueños del Agua ha cambiado debido a las tensas relaciones. Atgksiní facilita la lluvia, y junto con Seleman, habita en los manantiales; sin embargo, su presencia ha disminuido debido a la pérdida de hábitat. La alteración de esta relación responde al impacto humano excesivo y a la desconexión entre los humanos y estos entes, afectando la sociabilidad e integración del mundo. Mantener la reciprocidad con los Dueños de la Vida es fundamental para los tutunakú. Por ejemplo, se ofrenda chocolate a los Dueños del Agua en lugares donde el líquido fluye constantemente, además se queman inciensos y se entregan objetos rituales cerca de manantiales o arroyos, estableciendo un diálogo con los espíritus. Estas prácticas reflejan la importancia de preservar la relación entre todas las entidades que conforman el territorio tutunakú.

Los Elementos de la Vida. Para los tutunakú, los Elementos de la Vida son componentes esenciales para la existencia. Estos incluyen la lengua, los conocimientos, las medicinas, los individuos, los ciclos de la cosecha, el cosmos, las semillas, el agua y el aire, los cuales, según expresan, “se van juntando y haciendo cada uno su parte para que las personas podamos vivir” (Entrevista junio de 2022, Pantepec, Puebla). La intra-acción4 entre los ciclos agrícolas, el cosmos y los seres humanos, orientada a asegurar la permanencia del territorio ilustra también esta visión relacional y no dualista que subraya Barad (2007).

Para esta comunidad, la lengua va más allá de un medio de comunicación; es el vehículo para transmitir conocimiento y mantener el vínculo con los ancestros. A través del lenguaje, se preservan saberes que incluyen prácticas y técnicas esenciales para la relación con el entorno, como las medicinas tradicionales, basadas en plantas y métodos ancestrales, fundamentales para la salud comunitaria.

Los ciclos agrícolas desempeñan un rol central como fuente de subsistencia alimentaria y como reflejo de una relación de interdependencia entre los seres humanos y la tierra. Dichos ciclos están profundamente conectados con el cosmos, considerado un orden divino que influye en todos los aspectos de la vida. Mantener una relación armoniosa con los ciclos cósmicos es crucial para garantizar la estabilidad del territorio. Además, en este contexto, las semillas actúan como un puente de continuidad, uniendo la tierra con la agricultura sostenible y las tradiciones ancestrales. Finalmente, el agua y el aire, elementos vitales, son percibidos como portadores de energía que aseguran la reciprocidad y la permanencia del entorno, especialmente en el cultivo del maíz en la milpa.

Los Seres que Estuvieron Antes del Amanecer. Entre los tutunakú, parte de estos seres se relaciona con las Antiguas, figuras antropomorfas –en su mayoría bustos– halladas por curanderos y parteras a orillas del río. Se colocan en los altares de los curanderos como acompañantes activos que intervienen en la resolución de los problemas de los pacientes y en la conformación del mundo a través del Costumbre. Las Antiguas son considerados los primeros seres que habitaron el mundo en la oscuridad, antes del surgimiento del sol. Lejos de ser vistas como malignas, se les atribuye la responsabilidad de transmitir saberes a futuros curanderos y parteras. Por ello, se les alimenta, baña y respeta como a entidades vivas, agradeciéndoles las enseñanzas que transmiten a través de los sueños.

Además, entre estos seres primordiales se incluye también a los “animales”,5 quienes desempeñan un papel fundamental en la transmisión de prácticas y saberes humanos. Por ejemplo, antes del amanecer o el nacimiento del sol, el tlacuache compartía una condición de “humanidad” con otras especies, actuando como comadrona, un rol que hoy desempeñan las parteras entre los tutunakú.

Para los animales bajo el resguardo de Kiwigkolo, el Dueño del monte, la caza y el consumo están sujetos a otras normas. Es “obligatorio” pedir permiso a Kiwigkolo antes de extraer algo del monte, no por simple “necesidad” de subsistencia, ya que esto mantiene la armonía con las entidades del territorio, vital para su sostenimiento. Como relatan algunos testimonios:

Lo mismo puedes hablar del monte, por ejemplo, quizá ahorita porque ya tampoco no tenemos muchos montes, pero … vas a cazar lo que necesites para consumo. Y no vas a llevarte todos los animales que veas y entonces te dediques a cazar a un animal para coleccionar o que lo hagas por diversión, sino que lo haces para poder alimentarte. O si vas y cortas un árbol tampoco es que vas a cortar todos los árboles que veas ahí, porque vas a cortar el que vas a necesitar. Es decir, es como a quienes se hace referencia o a quienes se nombra como Dueños pues pueden molestarse y con eso se puede crear un desequilibrio. (Entrevista julio de 2022, Pantepec, Puebla)

Los testimonios sugieren que cada elemento del mundo tutunakú está profundamente enraizado en una etapa previa que dio forma a la vida actual. Según la intra-agencialidad, las entidades se co-constituyen mediante sus interacciones en lugar de preexistir. Los seres originarios y ancestros continúan presentes y activos en el mundo actual como fuerzas dinámicas que emergen y se transforman en su relación con el entorno. Este espacio-tiempo ancestral equilibra dicotomías como naturaleza-sociedad o pasado-presente. Así, el mundo tutunakú se concibe como un proceso en continuo devenir, donde las interacciones configuran su manera de habitar y construir el territorio, más que como una simple suma de partes discretas.

En las narrativas tutunakú, el Kilhtamakú es un tejido de relaciones ancestrales. Los relatos hablan de un tiempo primordial en el que las Antiguas, los animales, las plantas y otras entidades compartían una esencia común. “Nuestros abuelos cuentan que entonces, todo hablaba, todo sentía como nosotros” (Entrevista junio de 2022, Pantepec, Puebla). Este estado primigenio se transformó en el momento de la creación, cuando cada ser adoptó la forma que hoy conocemos. “Las Antiguas, los animales, las plantas, cada uno tomó su forma” (Entrevista julio de 2022, Pantepec, Puebla). Este acto de diferenciación no implicó una separación; en cambio, se trató de una diversificación de las formas de ser y estar en el mundo.

A medida que las entidades adquirían sus corporalidades distintivas, los tutunakú comenzaron a nombrarlas y a establecer relaciones específicas con cada una. “Así aprendimos a relacionarnos con el maíz, con el río, la lluvia, el sol” (Entrevista agosto de 2022, Pantepec, Puebla), donde cada nombre es una historia de encuentro. Este proceso de nombrar y relacionarse se concibe como un reconocimiento mutuo, no como un acto de dominación. Para los tutunakú, cada entidad del Kilhtamakú –humana o no– tiene agencia y merece consideración.

Likstakní: la Concepción Ontológica del espíritu

La noción tutunakú de Likstakní es central en su ontología, concebida como una realidad tangible que atraviesa todas las entidades del territorio, y no como una mera abstracción metafísica. Esta idea sostiene una ontología relacional en la que el espíritu y la materia se encuentran entrelazados. El Likstakni impregna cada aspecto de la vida tutunakú, manifestándose tanto en las prácticas cotidianas como en los rituales. Un ejemplo de esto es el acto de “levantar la sombra”,6 un proceso de reintegración espiritual que refuerza la comprensión de una realidad interconectada. No se plantea una dualidad cuerpo-espíritu; en cambio, el Likstakní es parte integral de las entidades territoriales, configurando una intra-agencialidad(Barad, 2007) que se manifiesta en rituales, narrativas y el cuidado diario del entorno. Esta interconexión es fundamental para la coexistencia colectiva y el respeto hacia todas las formas de vida, destacando la naturaleza holística del mundo tutunakú.

Emergentismo y agencia distribuida

En el horizonte ontológico tutunakú, aquello que en otros contextos se denomina Cultura y Naturaleza coexiste de manera dinámica, conformando un entramado de interacciones. Entidades no humanas –animales, plantas, ríos o fuerzas cosmológicas– son parte activa de la sociabilidad comunitaria, dotadas de agencia y capacidad de interacción con los humanos. Esta relación sujeto-sujeto, arraigada en una lógica animista, sostiene el tejido social tutunakú, donde cada entidad –humana o no humana– contribuye a un entramado vital. La relacionalidad no se limita a ser una forma de interacción; es la base de la experiencia territorial en la que el mundo emerge continuamente a través de interacciones vivas que fundan y sostienen la forma de habitar tutunakú. El principio de simetría propuesto por Latour (2007) disuelve las divisiones tradicionales entre humanos y no humanos, permitiendo un terreno relacional donde estas jerarquías se diluyen (Latour, 2008), abriendo el camino para una realidad co-constituida por múltiples actores.

Al considerar a los actores involucrados en el territorio, se pueden agrupar en dos esferas: lo humano y lo no humano. Los Dueños de la Vida o del Mundo son entidades con capacidad cognoscitiva y volitiva que influyen en la vida social tutunakú. Seleman, guardiana de los cuerpos de agua, alimenta a Akgtsiní, responsable de la lluvia y protector del Kuxi (maíz), quien a su vez es el Sol, creador del mundo. Xamalana Kuxi es simultáneamente maíz y deidad principal, mientras que Uni, Dueño del Viento, genera las corrientes necesarias para cuidar de Xamalana. En este contexto, la animacidad adquiere una importancia primordial, ya que está ligada a una vida en libertad. Esto implica una relación de respeto hacia las deidades, expresada en ceremonias de petición y agradecimiento. Esta animacidad también se vincula con el entorno natural, estableciendo conexiones con otras entidades no humanas que ofrecen anuncios o consejos útiles para la interacción social (dos Santos y Tola, 2016). Finalmente, los muertos, ancestros y antepasados forman parte de esta consonancia, conviviendo con los vivos. Así, la concepción del espíritu, Likstakní, se erige como el núcleo que permite el desarrollo de la vida en el territorio tutunakú.

Segundo Horizonte: El Análisis Epistemológico del Territorio

El conocimiento como emergencia relacional

El horizonte epistemológico tutunakú, profundamente relacional, revela un sistema de conocimiento que se genera a través de la interacción continua entre diversos actores en el territorio. Escobar (2016) señala que las epistemologías occidentales dominantes suelen invisibilizar otros modos de conocer, como los de los pueblos indígenas. Así, a diferencia de aquellas epistemologías que perciben el conocimiento como abstracto o neutral, el saber tutunakú se genera a partir del contexto y las relaciones entre entidades como ríos, montañas y fenómenos climáticos. Esta perspectiva coincide con la noción de conocimientos situados de Haraway (1988), según la cual todo conocimiento está condicionado por su contexto histórico, geográfico y cultural.

Un ejemplo de esta epistemología relacional es el Xamalana Kuxi, que, además de proveer alimento, enseña sobre los ciclos naturales y evidencia que el conocimiento emerge de las dinámicas con el entorno, en lugar de ser extraído. El rol del Lhawaná o curandero ilustra esta conformación: su conocimiento no proviene de un aprendizaje formal, más bien se construye a través de la interacción con las entidades del territorio, los ancestros y las fuerzas cósmicas, quienes lo “alertan” y co-crean su saber. De esta manera, se refuerza la idea de un conocimiento vinculado a las prácticas y relaciones en su entorno, coincidiendo con el rechazo a la ilusión de neutralidad propia de la epistemología moderna.

El ritual como forma de conocimiento

El ritual tutunakú, sustentado en resultados empíricos, trasciende lo religioso y se configura como un proceso integral de regeneración del territorio y de sus relaciones. De Landa (2016) advierte que, si bien Weber introdujo el concepto de racionalidad como herramienta analítica, resulta problemático aplicar una visión reduccionista al ritual considerándolo “irracional”; más bien es importante entenderlo como un híbrido adaptativo que combina elementos sociales y prácticos. Existen además reglas rituales que regulan las relaciones con distintas categorías de seres, lo cual muestra la importancia de los rituales en la interacción cultural con el entorno (Descola, 2001). En este contexto, el Lhawaná desempeña un papel fundamental como mediador en la restauración del equilibrio, mientras que el Tamakoxamixín asegura la integración de todas las entidades del territorio, subrayando así la interdependencia ontológica entre todos los seres que lo componen.7

Además de reforzar la identidad colectiva y la territorialidad, los rituales actúan como herramientas de negociación y poder frente a las estructuras políticas externas (Liffman, 2022). En esta línea, el Costumbre tutunakú asegura la continuidad de la vida a través del reconocimiento de la agencia de los Dueños de la Vida, y funciona como un espacio de interacción y resistencia ante las transformaciones políticas y sociales del territorio. De esta manera, los rituales no constituyen simples expresiones culturales aisladas ni se reducen a una dimensión simbólica; integran elementos propios y externos que reflejan una hibridación cultural y reconfiguran las relaciones con el entorno natural y las instituciones de poder.

Conocer, en este marco, es un acto vivido y relacional, donde el saber se entrelaza con el ser y el actuar en el mundo. El ritual se organiza en torno a los Elementos de la Vida, los Dueños de la Vida y los Seres que Estuvieron Antes del Amanecer, componiendo el Kilhtamakú. Fenómenos como la lluvia o el agua son percibidos como manifestaciones de entidades invisibles para la percepción común. Esta perspectiva contrasta con las sociedades no indígenas, que privilegian la lógica y la comprobación empírica, mientras que los tutunakú reconocen formas de existencia que trascienden lo “racional”.

El Costumbre

En la estructura socio-ontológica del territorio tutunakú –Kilhtamakú–, el Costumbre constituye una parte vital de su vida, al establecer la interrelación entre diversas entidades –objetos, conceptos o seres– y formar parte del régimen cosmo-onto-gónico. Este proceso ritual genera una conciencia compartida que revela la dimensión ontológica que configura tanto la vida cotidiana como la historia del territorio tutunakú.

El Costumbre es el momento en que interactúan los Elementos de la Vida, los Dueños de la Vida y los seres ancestrales que, aunque no se encuentran en el plano físico, permanecen presentes en el Kilhtamakú. Su propósito es regenerar y mantener la existencia en su totalidad. Este ritual es presidido por el Lhawaná (curandero/a), quien realiza el Tamakoxamixín o Conformación de la Vida, junto con los seres presentes (ver Figura 3). La eficacia del Costumbre trasciende lo corporal y se centra en la vitalidad de todos los seres, incluido el espíritu. El Costumbre se vincula intrínsecamente con la Conformación, cuyo objetivo es mantener la estabilidad en lo que los pueblos indígenas denominan “la red de la vida”. Se realiza en diversos contextos, como la curación de enfermedades, las ofrendas a los ancestros, la siembra, la cosecha, y el cuidado de la tierra, el fuego, el agua y el hogar, entre otros.

Figura 3. Colocación de ofrenda para “El costumbre de Conformación”.

Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Lozano, localidad de Ameluca, 2023

Tamakoxamixín, o Conformación, no implica un estado de resignación ni ausencia de aspiraciones o ambiciones; al contrario, se trata de una acción a través del Costumbre que consiste en “volver a poner todos los elementos del todo” y, al tener cada elemento en su lugar, garantizar que todo se mantenga en equilibrio. Esta práctica reconfigura la realidad a través de actos rituales y materiales, tanto en el ámbito doméstico como en el espacio ceremonial, siempre bajo la guía de los Lhawaná.

En el Tamakoxamixín, los tutunakú convocan a los antepasados en un ritual para intervenir en situaciones de enfermedad, especialmente durante la niñez. Este proceso, que ocurre en momentos cruciales de la vida, debe ser considerado con especial atención por parte de los padres debido a su gran importancia. El objetivo es restaurar la salud física y reordenar las relaciones entre el mundo de los vivos y las entidades ancestrales, activando su influencia en la sanación. Los antepasados se consideran agentes presentes y poderosos que, mediante su participación, permiten la restauración de la vitalidad. La curación se convierte, así, en un acto colectivo y relacional, donde los padres, la comunidad y los seres espirituales conforman un todo que garantiza tanto el bienestar individual como la cohesión social y cosmológica. En este proceso, los tutunakú refuerzan la conexión entre lo terrenal y lo sagrado, reafirmando una ontología donde lo ancestral está en permanente diálogo con el presente.

Mantener este estado de Conformación de la Vida evita el retroceso a uno de los periodos del origen de la vida donde existía solo oscuridad, al que se le sumaría un hecho: todo utensilio actualmente empleado en la vida cotidiana para la subsistencia se volvería contra ellos y contra todos. Según el siguiente relato, este criterio se entiende cuando se dice que:

Todos los humanos usamos para nuestras subsistencias el azadón, la pala, la olla, el comal y en el momento que se pudiera someter al momento anterior [antes del nacimiento del Sol], estos tomarían cuerpo en algunos animales desconocidos y te buscarían hacer daño porque te reclamarían todo el maltrato porque para ellos es maltrato como cuando afilas el machete o cuando lo haces que corte o cuando se pega a la piedra, o cuando el comal lo pones en el fuego muy caliente o el molcajete que le aplicas mucha fuerza, y estos elementos cobrarían vida y te reclamarían. (Entrevista junio de 2022, Pantepec, Puebla)

Evitar el momento del eclipse solar permanente –cuando el sol cede ante la noche– representa, por tanto, el esfuerzo por impedir el retorno a esa instancia anterior. Por ello es crucial entender cómo, para los tutunakú de Pantepec, la tierra, los objetos, los animales y las plantas son entidades equiparadas a lo humano,8 más que simples recursos naturales. En esta red de interacciones, los actores –humanos y no humanos– modifican mutuamente sus acciones (Latour, 2005).

Por su parte, el papel del Lhawaná se extiende más allá de sanar los cuerpos humanos de enfermedades físicas, abarcando también la restauración del espíritu y la contribución a la tranquilidad de los otros seres no-humanos. Desde esta perspectiva, los curanderos son fundamentales en la comunidad, siendo esencial su contribución. Sin su presencia, los tutunakú se verían en un estado de indefensión, situación que podría volverse aún más compleja al carecer de mediadores capaces de interactuar con los demás elementos de la vida.

Lhawaná

El término Lhawaná se refiere a los curanderos o curanderas en la cultura tutunakú, quienes poseen un conocimiento nato para sanar y mantener la interacción en la vida comunitaria (ver Figura 4). Más que adoptar la perspectiva de otras especies a través de una metamorfosis somática (Viveiros de Castro, 2013), el curandero tutunakú se especializa en dialogar con las perspectivas de diversas entidades.

Figua 4. Encendiendo copal. Doña Cristina. Curandera de La Cañada, Pantepec.

Fuente: Fotografía tomada por Guadalupe Pérez Rodríguez, 2021

La ausencia de los curanderos podría significar una ruptura esencial en la cultura tutunakú, pues su papel es crucial tanto en la sanación física como en la preservación del mundo. Como describen los tutunakú:

Es como si caminaras con un pie menos o que te quitaran una parte de ti. Sin ellos, no solo los entes nos pudieran generar daño o nos harían volver como estábamos antes de lo que el mundo es ahora y por eso se hacen los Costumbres que buscan que el mundo no regrese como antes. Cuando llegue ese momento todo lo que usas de manera necesaria te va a jugar en contra, el metate, el comal o el molcajete se convertirán en nisín [animales] que tomarían cuerpos que te podrían dañar, y quien te podrá cuidar será el oyul o tinajas. (Entrevista julio de 2022, Pantepec, Puebla)

El don de los curanderos es conferido por entidades que conviven con los tutunakú, como los ancestros y antepasados, aunque su desarrollo depende de su decisión personal. La manifestación de dicho don puede manifestarse de varias formas, como en sueños o a través de “enfermedades” que no se pueden explicar en términos médicos convencionales.

Durante el trabajo de campo, se conoció a una joven con dolorosas inflamaciones en brazos, piernas y espalda, persistentes por más de un año sin mejoría con tratamientos médicos convencionales. Un curandero diagnosticó estas inflamaciones como “jiotes”, señal que evidenciaba que la joven poseía el don como curandera, una condición que se hizo presente a lo largo de dos años. Recomendó una ofrenda a la Estrella –don otorgado por los ancestros–, la cual fue realizada por la familia con un pollo y mole, en señal de aceptación del don para servir al mundo. Tras ello, la enfermedad desapareció, pues el curandero restableció el equilibrio del espíritu (Viveiros, 2013) y la salud mediante rituales y ofrendas.

Los curanderos tutunakú afirman que los seres espirituales “avisan” o “alertan” sobre las responsabilidades en el mundo. Para formalizar su papel, deben realizar rituales conocidos como Costumbres Grandes, destinados a consolidar su estrella o Tamakoxamixín. Estos rituales, que pueden prolongarse durante tres días y dos noches, requieren ofrendas –como un puerco completo–, y un aprendizaje que puede abarcar toda una vida. La conexión con los ancestros es fundamental, estableciéndose mediante diálogos con los difuntos o los Dueños de la Vida, quienes intervienen para asegurar la continuidad de la “Vida”. En cuanto a la Estrella, los tutunakú explican:

La Estrella es tu compañera, que es quien te orienta, quien te muestra el caminar. No solo es una representación, es un ente que te estará orientando en lo que tú tienes que hacer para que el don que te mande y lo pongas al cuidado de otros entes. (Entrevista julio de 2022, Pantepec, Puebla)

La Estrella no se percibe como un simple objeto celeste, sino como un ente con agencia propia que guía y acompaña a las personas a lo largo de su vida. Para los tutunakú, cada individuo nace con una estrella que lo orienta y protege, especialmente aquellos que poseen dones especiales, como curanderos o parteras. Este vínculo con la Estrella forma parte de un orden cósmico que conecta a los seres humanos con el universo de manera continua y significativa. Más que una metáfora de orientación física, la relación con la Estrella constituye un lazo de agencia mutua que configura y guía la vida tutunakú.

De este modo, el curandero tutunakú mantiene una conexión anímica constante y controlada con sus entidades protectoras –los Dueños de la Vida y los ancestros–. Esta relación no implica un riesgo de pérdida de identidad, ya que el curandero se sostiene en un diálogo permanente con estas fuerzas mediante su estrella o Tamakoxamixín, la cual guía su práctica y existencia, sin necesidad de transformarse físicamente.

La ecología ontológica del territorio como ensamblaje

El horizonte epistemológico tutunakú concibe a todas las entidades animadas y a los ancestros en función de su relacionalidad, sustentada en la agencia y la capacidad de ensamblaje que poseen para producir territorio. De acuerdo con Deleuze y Guattari (1988), el agenciamiento, o lo que De Landa (2016) denomina ensamblaje, entiende el mundo como una red heterogénea de elementos en interacción constante. En el contexto tutunakú, los seres, tanto humanos como no humanos –Xamalana Kuxi, Seleman, Uni y Akgtsiní– se ensamblan y desensamblan continuamente, generando realidades dinámicas. De este modo, el maíz, el agua y el clima se consideran actores activos en la construcción del territorio (De Landa, 2016), en lugar de ser meros recursos.

Esta perspectiva se aleja de explicaciones simplistas que reducen lo social a niveles macro o micro, para centrarse en la multiplicidad de relaciones y potencias que configuran la realidad (De Landa, 2016; Blanco, 2016). Al reconocer la agencia de los seres no humanos en la producción de conocimiento, el territorio se comprende como un ente activo, construido y reproducido en el tiempo. Por ejemplo, el maíz es un recurso vital que, además, contribuye al conocimiento y la cultura del territorio, reflejando la interdependencia entre naturaleza, ritualidad y sociedad.

Esta perspectiva resalta cómo la investigación social tradicional ha sido guiada por una matriz epistemológica de la modernidad y el positivismo, que prioriza la objetividad y la medición neutral de la realidad. Corrientes como el positivismo sociológico y el funcionalismo estructural buscaron establecer leyes universales para explicar los fenómenos sociales, asumiendo que el conocimiento podía generarse independientemente del contexto cultural. Sin embargo, este paradigma ha sido ampliamente cuestionado, especialmente por Foucault (1978), quien, en su análisis del poder y el saber, expuso las relaciones intrínsecas entre conocimiento y dominación; y por Habermas (1987), quien distinguió entre intereses técnicos y emancipadores en la producción del conocimiento. Estas críticas han resonado en autores que subrayan la importancia de reconocer el carácter situado y relacional del conocimiento.

En esta línea, la antropología amazónica ha cuestionado la supuesta neutralidad de la ciencia occidental, señalando la imposición de una ontología eurocéntrica sobre las cosmologías amerindias. Viveiros de Castro (2010) introduce el concepto de “equivocación controlada”, que expone la asimetría en la traducción de conceptos entre ontologías radicalmente diferentes. Este planteamiento pone en entredicho la validez de las categorías universales del análisis social y antropológico, evidenciando cómo las dinámicas de poder-saber descritas por Foucault (1978) se reproducen también en el ámbito epistemológico. Asimismo, se vincula con la noción de conocimientos situados propuesta por Haraway (1988), reconociendo que todo saber está contextualizado por la posición del sujeto que lo produce.

Viveiros de Castro (2010) va más allá, sugiriendo que no basta con reconocer la limitación del conocimiento situado; es fundamental aceptar que existen formas radicalmente distintas de conocer y existir que no pueden comprenderse ni juzgarse a través de las categorías epistemológicas occidentales. Esta crítica desestabiliza las bases del conocimiento antropológico, abriendo paso a nuevas investigaciones que respetan la alteridad ontológica sin subsumirla a esquemas occidentales.

Tercer Horizonte: El Análisis Sociológico del Territorio

Las Prácticas Culturales y el Tejido Social del Territorio

Los resultados empíricos muestran que las prácticas culturales tutunakú –como la reciprocidad, la oralidad y la ritualidad– estructuran las interacciones sociales y configuran la ontología del territorio. La oralidad, presente en mitos y tradiciones narrativas, resulta esencial en la construcción de dicha ontología. Los mitos tutunakú describen una indiferenciación entre humanos y no-humanos, donde animales y otros seres cósmicos continúan siendo humanos de manera no evidente (Viveiros de Castro, 2018).

La reciprocidad excede los intercambios entre personas, involucrando también a fuerzas naturales como el agua, la lluvia y el viento, que son actores activos en el despliegue territorial. Estas fuerzas reciben cuidados y ofrendas de los tutunakú, asegurando la continuidad de la vida y del territorio. En consecuencia, el territorio no se puede separar de las relaciones que lo sostienen, pues dichas prácticas son las que garantizan su preservación.

La tradición oral no debe interpretarse únicamente como metáfora. Desde una perspectiva ontológica, los discursos de los sujetos deben ser tomados literalmente, evitando las dicotomías propias del pensamiento occidental (González, 2015). La comunidad tutunakú emerge, así, como un ensamblaje complejo que incluye humanos, ancestros, fuerzas naturales y objetos. Esta relacionalidad socio-ontológica amplía lo social más allá de lo humano, integrando a los Dueños de la Vida como miembros plenos de la comunidad. Las interacciones con estos seres –mediadas por ofrendas y rituales– ilustran una sociabilidad ampliada, en la que actores no humanos desempeñan un papel central en la vida comunitaria.

La reciprocidad como principio social extendido

La reciprocidad, en el contexto tutunakú, sobrepasa las nociones económicas tradicionales, insertándose en una lógica ontológica que permea todas las relaciones entre las personas y su entorno. Se trata de una interacción que busca mantener la intrincación territorial, reconociendo la agencia de las entidades del entorno, como los Dueños de la Vida, asociados con el agua, el maíz y el viento. Este enfoque refleja la crítica de Latour (2005) a la concepción antropocéntrica del mundo social, proponiendo en su lugar una visión de agencia distribuida.

Los resultados empíricos muestran que esta reciprocidad, fundamental para la vida tutunakú, implica una dependencia mutua entre la comunidad y su entorno. Las ofrendas rituales –como las del Costumbre– funcionan como mecanismos para restaurar y asegurar la continuidad de la vida.

Este ciclo de interacción, basado en el respeto y el cuidado del territorio, destaca el entorno como colaborador activo en la construcción del espacio (Lefebvre, 1974/1991), como práctica colectiva. A diferencia de las concepciones occidentales, la visión tutunakú integra la reciprocidad en todos los aspectos de la vida, asegurando subsistencia material y capacidad emocional y ética.

La oralidad como memoria viva del territorio

Los resultados de la presente investigación permiten identificar a la oralidad como un mecanismo fundamental para la transmisión y conservación del conocimiento territorial entre los tutunakú. Esta práctica, más allá de su función comunicativa, preserva la memoria colectiva y refuerza la identidad territorial. Las narraciones orales sobre el origen del maíz, los dueños de los ríos y los espíritus ancestrales mantienen viva la conexión entre la comunidad y su entorno. A través de estas narrativas, los elementos del territorio adquieren agencia: los ríos tienen voz, el maíz posee poder y los ancestros influyen en el presente.

Al analizar esta dinámica desde una perspectiva teórica más amplia, podemos profundizar en la complejidad de los procesos en juego. Bourdieu (1977) ofrece una lente útil para comprender cómo el habitus, es decir, el sistema de disposiciones adquiridas a través de la socialización, se reproduce mediante el uso de símbolos y prácticas compartidas. En el caso tutunakú, la oralidad actúa como un potente mecanismo de reproducción del habitus, transmitiendo valores, creencias y conocimientos que moldean la identidad colectiva.

No obstante, es necesario ir más allá de una visión determinista del habitus. Si bien las prácticas orales son fundamentales para la reproducción social, no son las únicas fuerzas en juego. Como señala De Landa (2016), las identidades sociales son ensamblajes dinámicos y complejos, resultado de la interacción de múltiples factores. En este sentido, la oralidad es un componente clave del ensamblaje cultural tutunakú, pero no el único. Otros factores, como las relaciones de poder, los procesos económicos y las influencias externas, también influyen en la configuración de las identidades y prácticas locales.

Desde la teoría de los actos de habla planteada por Austin (1962) nos ayuda a entender cómo las narraciones orales no solo describen la realidad, sino también la construyen activamente. Más que un simple ejercicio narrativo, la oralidad reafirma las relaciones entre personas, ancestros y el entorno. Los relatos enseñan cómo interactuar con las entidades territoriales, actuando como un puente que conecta dimensiones temporales y espaciales, asegurando que el conocimiento sobre el territorio permanezca relevante para las nuevas generaciones. Además, funciona como una estrategia de resistencia cultural frente a presiones externas que buscan modificar o explotar el territorio.

La ritualidad como práctica social constitutiva

El Costumbre, según los resultados empíricos, es una práctica central que trasciende lo religioso, actuando como un proceso de regeneración del territorio y sus relaciones. A través de ofrendas y ceremonias, los tutunakú se conectan de manera directa con diversas entidades, buscando restaurar la reciprocidad territorial y cósmica. El Lhawaná desempeña un rol crucial en este proceso, mediando y restableciendo el balance cuando se rompe, mientras que el Tamakoxamixín asegura la integración de todas las entidades del territorio, desde los animales hasta los espíritus ancestrales. El Costumbre tiene tanto una dimensión material como espiritual, con efectos tangibles en la regeneración del territorio y de los ciclos vitales. A través de estas prácticas, los tutunakú aseguran la continuidad de la vida y reconocen la agencia de los Dueños de la Vida, quienes proporcionan a su vez elementos esenciales como el agua, el viento y el maíz. Este ritual constituye una forma de acción social que refuerza la interdependencia y la conexión entre todas las entidades del territorio.

Ampliando la noción de dinámicas sociales extendidas

En el tercer horizonte sociológico, se observa cómo las prácticas cotidianas de reciprocidad, oralidad y ritualidad tutunakú se entrelazan profundamente con el patrimonio natural, conformando modos de existencia que co-participan en la producción ontológica del territorio. Estas prácticas, más que simples expresiones culturales, son ensamblajes dinámicos que integran a humanos, no-humanos y elementos materiales, conformando una red relacional que da forma al territorio (De Landa, 2016). De esta forma, el territorio se visualiza como un ensamblaje en el que las relaciones entre humanos, no-humanos y elementos materiales emergen de manera continua y contingente, y no como una entidad abstracta.

La propuesta de la relacionalidad socio-ontológica del territorio implica reconocer estas interacciones e integrar la diversidad de conocimientos, narrativas y prácticas presentes en la comunidad, que configuran su repertorio epistemocultural, esencial para la vida de estos pueblos. Con ello, desde esta perspectiva, el territorio tutunakú se presenta como un ensamblaje en constante reconfiguración, donde las prácticas humanas y no-humanas constituyen y sostienen su realidad cotidiana, integrando las complejidades relacionales que lo configuran como un proceso material en evolución.

La reciprocidad, tradicionalmente entendida como un patrón de intercambio económico-social (Mauss, 1925; Polanyi, 1944), se reconceptualiza aquí desde un enfoque ontológico. En lugar de limitarse al intercambio entre personas, esta reciprocidad abarca las interacciones con fuerzas naturales, como el agua o el viento, que actúan como agentes activos en la vida tutunakú. Estas relaciones no solo estructuran el tejido social, sino que también conectan cosmologías y sostienen el mundo (Descola, 2012). La reciprocidad, así entendida, es fundamental para la co-constitución del territorio y la vida. En este contexto, la reciprocidad implica un cuidado mutuo entre humanos y el entorno: los tutunakú protegen el territorio, y a cambio, el territorio les provee sustento. Este reconocimiento de la interdependencia con las entidades naturales refleja una relación activa y dinámica, en la que las fuerzas no-humanas también participan en la producción del conocimiento y de la vida. A través del cuidado del territorio y de las ofrendas, los tutunakú mantienen un balance cosmológico para su subsistencia y la del entorno.

La oralidad y la ritualidad refuerzan esta conexión con el territorio. La oralidad tutunakú, como memoria viva del territorio, transmite generacionalmente el conocimiento sobre la tierra, sus recursos y los seres que la habitan, conservando información factual, experiencias, emociones y relaciones con el entorno. Los relatos orales dotan de voz a los ríos, el monte, los animales, las plantas y los fenómenos meteorológicos, reconociéndolos como entes con agencia y sabiduría propia. La oralidad se convierte en un acto de resistencia cultural y defensa del derecho a la autodeterminación, reivindicando la conexión ancestral con la tierra frente a la homogeneización cultural y la explotación de los recursos naturales.

Los rituales tutunakú son expresiones de reciprocidad entre los seres humanos y los seres no-humanos. Por medio de ofrendas, bailes e invocaciones, se agradece a la tierra por sus frutos, se pide permiso para utilizar sus recursos y se celebra la interconexión con el mundo natural. Estas prácticas fortalecen el sentido de pertenencia y reafirman la responsabilidad de cuidar y proteger la tierra, especialmente en un contexto de crisis ambiental y cambio climático. La ontología tutunakú ofrece, así, una visión alternativa al paradigma occidental de explotación de la naturaleza, promoviendo una relación de respeto y reciprocidad con el entorno natural. Desde la ontología occidental podría decirse que se está disputando un solo territorio a partir de intereses o visiones del mundo disímiles.

Lo que emerge a partir de este análisis conceptual y metodológico de la relacionalidad socio-ontológica del territorio es una interposición de mundos, un fenómeno que puede entenderse como una “ocupación ontológica” (Escobar, 2016). En este sentido, los diferentes modos de ser y conocer, cada uno anclado en prácticas culturales y formas de habitar el territorio, entran en contacto y, a menudo, en conflicto. Esta idea tiene resonancia con la antropología clásica, como en la obra de Lévi-Strauss (1962), quien argumentaba que las cosmologías de las sociedades indígenas estructuran las relaciones con el entorno físico y simbólico, además de ordenar lo social.

Sin embargo, en el contexto contemporáneo, esta interposición de mundos se agrava por la imposición de formas de vida vinculadas al desarrollo y la modernidad, lo que genera tensiones profundas entre modos de habitar y concebir el territorio. Escobar (2016) argumenta que estas tensiones constituyen un choque entre ontologías, donde las lógicas capitalistas de ocupación del espacio se enfrentan a ontologías locales que privilegian la interrelación con el entorno. Este enfoque también ha sido explorado por Descola (2012) en su análisis sobre la pluralidad ontológica.

Esta ocupación ontológica implica, por tanto, una disputa material y una confrontación entre formas de entender y relacionarse con el mundo, lo que pone de manifiesto las profundas implicaciones de la relacionalidad territorial en la configuración de múltiples realidades en constante movimiento.

Para los tutunakú de Pantepec, el territorio no se limita a un espacio físico. El Kilhtamakú incluye la tierra (Tiyat), el maíz (Kuxi), la comunidad (Kalakchikni), la familia (Talakgapasnín) y los Dueños de la Vida. Esto trasciende una cuestión de traducción semántica, ya que implica una diferencia fundamental en la concepción del mundo y del territorio, basada en los saberes propios del pueblo tutunakú.

La Confrontación de Ontologías en el Territorio Tutunakú

En el municipio de Pantepec, hay tensiones manifiestas particularmente en la interacción entre la población tutunakú y diversos grupos “mestizos”.9 Estos últimos comprenden diversos actores sociales que se han articulado de manera tensa con la población tutunakú, entre los que destacan los ganaderos, cuyas prácticas productivas y expansión territorial han generado históricas fricciones con la comunidad indígena, dado que su visión del uso del suelo y del territorio responde a una lógica extractiva y privatizadora, en franco contraste con la concepción relacional y colectiva del espacio que predomina entre los tutunakú. Según Escobar (2010), estas tensiones emergen de las diferencias culturales y del poder que determinados significados y prácticas culturales tienen para estructurar la vida social. En este caso, las disputas por el significado entre una visión extractiva y una relacional del territorio representan una confrontación entre distintas ontologías.

Los sistemas de partidos políticos, también constituidos mayoritariamente por “mestizos”, representan otra fuente de tensiones, dado que promueven una organización social basada en jerarquías y control institucional del territorio, alejándose de las formas tradicionales de autogestión y organización comunal propias de la población indígena. En este contexto, las empresas extractivas que operan en la región –particularmente las involucradas en el fracking– son actores clave que agravan estas tensiones. Amparadas por políticas gubernamentales y respaldadas por ciertos actores, estas empresas han implementado proyectos que impactan severamente el territorio, generando conflictos ontológicos al confrontar la visión tutunakú del territorio como un tejido vivo, frente a la perspectiva industrial que lo considera un recurso explotable. Las prácticas tutunakú son percibidas por estos grupos como signos de “atraso” o “ignorancia”, y evidencian una profunda disparidad en la comprensión del territorio y su valor, constituyendo una fuente persistente de confrontación. Esta desvalorización de su forma de vida se debe a que se considera “no civilizada” y fuera de los estándares impuestos por la modernización del mundo.

La confrontación entre las ontologías occidentales –caracterizadas por principios extractivos y tecnocráticos– y las ontologías tutunakú –que privilegian una interacción simétrica y regenerativa con el entorno– configura un ámbito de tensión y conflicto entre diferentes sistemas de conocimiento y modos de ser-en-el-mundo. Este fenómeno amerita un análisis mucho más detenido y exhaustivo que excede los alcances del presente trabajo. Aunque aquí se han esbozado algunas líneas que sugieren la presencia de estos conflictos, consideramos necesario abordarlos en un estudio independiente que explore con mayor profundidad cómo tales disputas ontológicas moldean la configuración del territorio tutunakú.

Discusión y conclusiones

La relacionalidad socio-ontológica del territorio tutunakú en Pantepec, articulada a través de sus tres horizontes interpretativos –ontológico, epistemológico y sociológico–, ofrece una vía para repensar el territorio desde una perspectiva radicalmente distinta a las categorías teóricas tradicionales. Este enfoque permite trascender las nociones reduccionistas del espacio como una mera superficie física o un recurso natural susceptible de ser explotado. Por el contrario, el territorio tutunakú emerge como un ensamblaje complejo de relaciones en el que los seres humanos, los no-humanos y otras entidades anímicas co-participan en la producción continua del espacio vital. Así, el análisis de estas interacciones multidimensionales conduce a una comprensión más amplia y profunda de la territorialidad indígena, que desborda los marcos epistemológicos dominantes en las ciencias sociales.

Este planteamiento invita a revisar las teorías tradicionales del territorio, como el determinismo geográfico y el naturalismo occidental, que conciben al espacio como una entidad inerte, pasiva, y destinada únicamente a ser explotada o intervenida por los humanos. Dichos enfoques resultan insuficientes para capturar la complejidad de la relación tutunakú con su entorno, donde el territorio se entiende como un entramado de relaciones entre sujetos con agencia propia, incluidas las plantas, el río, la tierra y los Dueños de la Vida.

El horizonte ontológico, en este marco de análisis, revela cómo la relacionalidad tutunakú se funda en una agencia distribuida entre todas las entidades del territorio. A diferencia de las concepciones dualistas que dividen lo natural de lo cultural, o lo humano de lo no-humano, en la cosmología tutunakú el territorio es una entidad viviente en la que todos los seres participan activamente. Agua, animales y seres humanos no son solo habitantes del territorio, pues co-constituyen su realidad, cada uno con su propia capacidad de acción y agencia. Esta visión contrasta con el funcionalismo estructural y el materialismo histórico, que, aunque han sido influyentes en el análisis del territorio, tienden a reducirlo a un escenario pasivo donde las fuerzas humanas –sean de clase, producción o función– dominan sobre el resto. En la perspectiva tutunakú, el territorio es más que un espacio de lucha social: es un ser en sí mismo, dotado de alma y sujeto de relaciones que mantienen la vida colectiva.

En este mismo horizonte destaca el concepto de Kilhtamakú, que desborda el sentido del territorio en la geografía occidental. El Kilhtamakú es un “todo del todo”, que abarca no solo el espacio físico, sino también las dimensiones espirituales, temporales y emocionales que configuran la vida tutunakú. Esta noción de un territorio animado y relacional cuestiona tanto las categorías teóricas clásicas como las ideas modernas de desarrollo y explotación del espacio. Incluso la geografía radical, pese a reconocer la interacción entre lo natural y lo social, no logra captar la agencia de los elementos no humanos como actores activos en la producción del territorio.

Por su parte, el horizonte epistemológico invita a repensar cómo se produce y circula el conocimiento en el territorio tutunakú. Lejos de concebirlo como algo abstracto o desvinculado de la realidad vivida y relacional del territorio, el saber emerge de las relaciones mismas que configuran el territorio. No se adquiere ni se transfiere desde una posición de exterioridad. Este enfoque epistemológico es fundamental para desmantelar las categorías dominantes en los estudios del territorio, como el posibilismo geográfico, que aunque reconoce cierta interacción entre lo físico y lo social, sigue operando bajo el supuesto de que el territorio es un recurso que debe ser gestionado por los seres humanos. En cambio, en el pensamiento tutunakú entiende el conocimiento como resultado de un proceso de intra-acción (Barad, 2007), donde los elementos del territorio –tanto humanos como no-humanos– co-crean el saber a través de su interacción constante.