La relación entre el territorio ejidal y sus usuarios en un contexto de migración internacional y crisis del campo

The Ejidal Territory/User Relationship in a Context of International Emigration and Rural Crisis

Doi: 10.31644/ED.IEI.V22.2025.A15

Virginie Thiébaut https://orcid.org/0000-0002-5611-5179

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, Veracruz, México. E-mail: virginiathiebaut@yahoo.fr

Resumen

A más de un siglo de la fundación de los primeros ejidos, y en un contexto rural en el cual la migración internacional y la pluriactividad adquieren cada vez mayor relevancia, los usuarios del ejido, descendientes o no de los fundadores, se relacionan con su territorio de maneras muy distintas a las de sus predecesores. A través del estudio de la historia de los ejidos de Almanza y Monte Blanco, situados en el centro del estado de Veracruz, se busca comprender la relación de los usuarios, en especial de las nuevas generaciones, con el territorio ejidal. El análisis considera la evolución del sector agropecuario y del medio rural en el contexto nacional, así como la cuestión de la emigración nacional e internacional, la complementariedad de ingresos, las dinámicas familiares y de herencia, así como las trayectorias de vida a nivel local.

Palabras clave: ejido, territorio, arraigo, medio rural, Veracruz.

Abstract

Over a century has passed since the creation of the first ejidos. In a rural context where international migration and pluriactivity have become increasingly significant, ejido users —whether or not they are descendants of the founders— have different relationships with their territory than previous generations did. This article studies the Almanza and Monte Blanco ejidos, located in the central region of Veracruz, to understand how users, particularly younger generations, build their relationship with the ejidal territory. The analysis considers the evolution of the agricultural sector and rural environment at the national level, as well as local migration dynamics, income supplementation, family and inheritance relations, and the life trajectories of the inhabitants.

Keywords: ejido, territory, roots, rural environment, Veracruz.

Recibido: 01/05/2024 • Aceptado: 21/04/2025 • Publicado: 19/11/2025

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo principal entender cómo, en el caso de dos ejidos del centro del estado de Veracruz, se ha modificado la relación de diferentes generaciones de usuarios del ejido1 –ejidatarios, posesionarios, herederos de ejidatarios sin título– con los territorios, a lo largo del tiempo y en contextos diferenciados. Se utiliza el concepto de territorio, considerando que el ejido es un territorio vivido y una “institución apropiada por los pobladores rurales” (Núñez, 2005, p. 42). Además, para comprender el sentido de pertenencia y la valoración que sus usuarios hacen del ejido, se toman en cuenta las dinámicas familiares y de herencias, las trayectorias de vida y el contexto cambiante del mundo rural a nivel nacional.

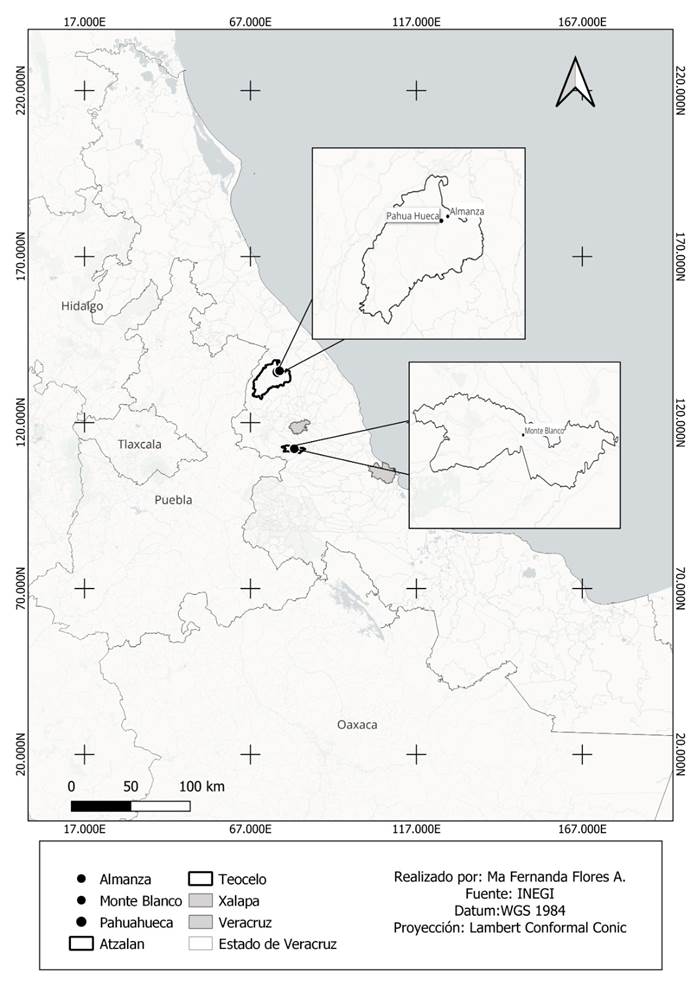

Figura 1. Ubicación de los ejidos de Almanza y Monte Blanco en el estado de Veracruz.

Fuente citada en figura.

La hipótesis principal es que, a pesar de los cambios en los modos de vida y las nuevas estrategias de pluriactividad –integrando la emigración a larga distancia–, el acceso a la tierra y la relación con el territorio siguen siendo centrales para los habitantes de las localidades ejidales. Se enfoca, por tanto, en entender las razones que motivan a las nuevas generaciones a permanecer en sus comunidades de origen, las estrategias que adoptan para lograr la reproducción económica familiar y el peso que la transmisión del patrimonio tiene en estas dinámicas.

Cabe aclarar que este estudio no pretende ser representativo a nivel nacional, pero sí busca demostrar cómo, a pesar de un contexto poco favorable, las nuevas generaciones siguen arraigadas al campo y al mundo rural, en dos ejidos del centro del estado de Veracruz, con características e historias distintas. Por un lado, el ejido de Monte Blanco, situado a 30 kilómetros de Xalapa, la capital del estado, el cual obtuvo su resolución presidencial en 1935, cinco años después de la solicitud. Por otro, el ejido de Almanza, situado a 130 kilómetros al norte entre Misantla y Martínez de la Torre, fundado en 1950 como resultado de una permuta con un ejido de la Ciudad de México, lo que generó conflictos para el acceso a las tierras con los habitantes de localidades vecinas que ya las cultivaban (véase Figura 1). Los vecinos de Pahuahueca y Santa Elena –localidades secundarias del ejido Almanza– se integraron formalmente al ejido en el año 1985, después de décadas de luchas. La metodología consistió en reconstruir la historia de los dos ejidos con base en el trabajo de archivos y entrevistas a ejidatarios, así como en entender las dinámicas actuales, mediante entrevistas a usuarios del ejido de diferentes generaciones –ejidatarios, herederos y descendientes de ejidatarios–, quienes trabajan la parcela ejidal. Se realizaron también recorridos, que incluyeron visitas a las parcelas y a lugares específicos de los ejidos.

Algunas consideraciones sobre el ejido y el territorio

El ejido es una propiedad social, producto de la reforma agraria en México, que fue atribuida de manera comunitaria a núcleos de población; y es, al mismo tiempo, una entidad jurídica (Torres, 2015, pp. 27-51).

Formación y evolución del ejido

Los ejidos en México se dotaron entre 1915 y 1992, con un aumento significativo en el estado de Veracruz durante la década de 1920, cuando Adalberto Tejeda fue gobernador (1920-24, 1928-32). Estos se encuentran conformados por una superficie parcelada para cultivos, una superficie de uso común –monte o bosque para caza y recolección de leña o madera– y los solares del área urbana. En la mayoría de ellos el trabajo era individual, aunque la atribución individual y definitiva de parcelas se realizó, en ciertos casos, décadas después de la dotación, cuando la necesidad de más tierras se hizo sentir.

Como propiedad social, el ejido presentaba las siguientes características:

La dotación de tierra se hacía a un núcleo de población que era el titular del derecho colectivo de propiedad de manera exclusiva y perpetua (Pérez, 2002, p. 51). En paralelo, el derecho individual daba acceso a cada ejidatario a una parcela, por una parte, y al uso y aprovechamiento de las tierras de uso común, por otra (Pérez, 2002).

Para volverse ejidatario, se necesitaba tener el derecho parcelario, lo que no era fácil después de la dotación ejidal inicial. La única manera legal de integrarse –aparte de la herencia– era a través de la atribución de certificados agrarios, cuando estos se liberaban, debido al fallecimiento del titular o al abandono de la tierra, comprobados cuando se realizaban depuraciones censales. En este caso, los nuevos titulares eran elegidos y nombrados tomando en cuenta sus “méritos”: trabajar en las tierras ejidales de sus padres y/o abuelos o por su cuenta, participar en las faenas, pagar impuestos a las autoridades ejidales, y bien, ser conocidos por los miembros de la comunidad ejidal. El hecho de ser un miembro activo de la comunidad era central.

La parcela ejidal se consideraba como patrimonio familiar: la posibilidad testamentaria se limitaba a un determinado grupo dentro del ámbito familiar y se sujetaba a un sistema de preferencia (Pérez, 2002, p. 54). Designar un solo heredero garantizaba la permanencia y la integridad del patrimonio familiar; ser el sucesor preferente para heredar de los derechos ejidales del titular era la manera de garantizar la continuidad del patrimonio familiar y el cuidado de los padres (Lazos, 2022, pp. 132-161) y se consideraba un privilegio. Tradicionalmente, le correspondía al mayor de los hijos, quien había apoyado al jefe de familia en las labores del campo durante más tiempo, o bien al menor, que se había quedado en el pueblo para cuidar a los padres y trabajar la parcela. Sin embargo, la herencia del certificado a una sola persona no significaba siempre que el usufructo se concentrara en esta: en los hechos la parcela se podía repartir entre varios hijos, considerando solo los que vivían en el poblado y se dedicaban al campo, o únicamente a los hijos varones o bien a hijos e hijas, según fuera el caso.

Las primeras generaciones de ejidatarios valoraron la institución ejidal por el acceso que daba a la tierra, es decir por ser un medio de subsistencia, la base de la producción, y por permitir la reproducción familiar campesina. Ser ejidatario significaba también tener acceso a ciertos bienes y servicios, como los créditos del Gobierno y los fertilizantes subsidiados, y era sinónimo de poder local (Nuijten, 1998, pp. 165-210). Además, el ejido representaba mucho más que una parcela de tierra: era al mismo tiempo un territorio, un bien patrimonial y el símbolo de la pertenencia histórica y emocional de los pobladores al lugar (Nuijten, 1998, pp. 165-210). Se percibía como medio de inserción en lo económico, y como marcador de diferenciación social y de identidad; hasta la fecha, no es lo mismo ser ejidatario que ser posesionario o avecindado.2 Para las generaciones siguientes, el ejido como institución se valoraba como un legado histórico, es decir como producto y resultado de la lucha agraria, y como una herencia que los abuelos y los padres fundadores del ejido habían dejado a la comunidad. La historia del ejido y del papel que tuvo el abuelo o el padre en su fundación se transmitía de generación en generación: “ser un pueblo ejidal” y tener un ascendiente que fue “de los fundadores del ejido” establecía una diferencia dentro de la comunidad y con las comunidades vecinas.

El ejido era también esta pequeña parte del espacio que los pobladores recorrían a diario, donde las actividades laborales, recreativas y de todo tipo se llevaban a cabo (Thiébaut, 2017, pp. 151-182), un territorio vivido y apropiado al centro de su universo. Los contactos establecidos con los lugares periféricos –los pueblos vecinos, la cabecera municipal, la capital del estado– eran cortos y pasajeros y las estancias más largas, como el servicio militar o una visita larga a algún familiar, excepcionales.

A partir de la década de los ochenta, el sector agropecuario mexicano conoció grandes transformaciones, debido a la aplicación de las reformas neoliberales. Una consecuencia directa para los ejidatarios fue la reforma a la legislación agraria de 1992; además de dar por terminado el reparto agrario, eliminó las principales restricciones que protegían el ejido como patrimonio familiar y comunitario, y abrió su acceso al libre mercado: la propiedad social se transformó en propiedad privada en dominio moderado (Pérez, 2002, p. 113). El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) llevó a cabo el proceso de medición de las parcelas ejidales y solares, y los ejidatarios recibieron sus títulos parcelarios con la indicación de la superficie y un croquis de su parcela; los usuarios que trabajaban la tierra del ejido sin derecho agrario fueron reconocidos como posesionarios. Como resultado de la reforma, las instancias ejidales perdieron importancia en el control del acceso a la tierra, el estatuto de la tierra ejidal y el papel del ejido como institución cambiaron, y las relaciones de los ejidatarios con su territorio se modificaron. En paralelo, la apertura al libre mercado provocó la disminución de los apoyos y de las políticas de crédito al campo, la desaparición de las paraestatales, la privatización de las empresas estatales y la pérdida de rentabilidad de muchas producciones. Las ciudades siguieron siendo polos de atracción –aunque con menor fuerza que en las décadas anteriores– y la emigración hacia Estados Unidos se extendió. Como consecuencia, el campo dejó de ser el lugar de vida de muchos mexicanos y de representar su medio principal de subsistencia, incluso para los que se quedaron. La desagrarización y la desvalorización del campo se reflejaron en las prácticas cotidianas y en la relación con el ejido, que había tenido tanta importancia para las generaciones anteriores: perdió su centralidad en las localidades rurales (Santos, 2007, pp. 421-445) y los que lo trabajan actualmente3 se relacionan con su territorio de manera distinta a la de los ejidatarios fundadores. Se dedican en muchos casos a actividades complementarias, y los ingresos del hogar campesino no solo provienen del campo, sino también de las remesas, de subsidios públicos y de otros empleos (pluriactividad) (Arias, 2020, pp. 141-163). Por otro lado, las trayectorias campesinas ya no se centran en el pueblo y el ejido, como antes: la mayor parte de los usuarios del ejido nacidos después del año setenta ha conocido la experiencia de la migración a Estados Unidos durante estancias más o menos largas; y/o ha vivido por temporadas en grandes urbes. Por lo mismo, su presencia en el pueblo y su dedicación al campo son, en ciertos casos, temporales e inciertas; dependen de las oportunidades de trabajo local, del acceso a la tierra, de las necesidades económicas y de las posibilidades de trabajar fuera.

El ejido y el territorio

El concepto de territorio permite considerar las relaciones entre el ejido y sus usuarios –y su evolución a lo largo del tiempo– desde un nuevo enfoque. Coincidimos en que “el territorio es un espacio delimitado y controlado a través del cual se ejerce un determinado poder” (Haesbaert, 2011, p. 35), y que está definido por los procesos de control y acceso a los recursos que una sociedad puede explotar, tal como lo explica Maurice Godelier (como se cita en Haesbaert, 2011, pp. 48-49). El territorio es, entonces, un espacio que ha sido apropiado por grupos humanos, donde las relaciones de poder se ejercen en función del acceso a la tierra; posee una dimensión natural, física y política, y está también socializado y culturalizado.

Tanto los geógrafos como los antropólogos insisten en la dimensión simbólica del territorio. Bonnemaison y Cambrézy (1996, pp. 7-18) afirman que el territorio está investido de valores materiales, éticos, espirituales, simbólicos y afectivos, ya que existe una relación íntima entre las sociedades humanas y sus espacios de vida, un principio cultural de identificación y de pertenencia. El territorio, en este sentido, es un constructor de identidad y, ante todo, una realidad cultural. Di Meo (1999, pp. 75-93) considera, por su parte, que si el territorio se inscribe en el orden de la materialidad y de la experiencia concreta de los lugares, está conformado también por representaciones colectivas, sociales y culturales que dan referencia a un universo simbólico.

Tomando en cuenta estas definiciones, resulta obvio que el ejido es eminentemente territorial. Desde su aparición en las primeras décadas del siglo xx, ha estado regido por mecanismos internos y externos que regulan el control de su acceso y el aprovechamiento de sus recursos. Ha sido un espacio apropiado por sus beneficiarios, objeto de conflictos en torno a su uso y apropiación, y ha dado lugar a nuevas identidades: “ser ejidatario” era parte de una identidad campesina asumida y conocida por todas y todos en el campo mexicano, aunque haya podido adoptar diversas formas. Podemos añadir que, en el ejido, existen prácticas individuales y colectivas, rutinas espaciales e intercambios múltiples presentes en los espacios vividos a los que alude Di Meo (1999, pp. 75-93).

El ser miembro de un ejido provocaba un fuerte sentido de pertenencia, un arraigo a ciertos modos de vida relacionados con la ruralidad y el campo, como lo han demostrado varios trabajos que se han interesado por la relación entre el territorio ejidal y sus usuarios. Patricia Arias (2009, p. 74), basándose en múltiples casos de estudio en el país, comenta que, durante la era campesina (1920-1960), “las dotaciones ejidal y comunal y los apoyos al campo favorecieron ... la campesinización, es decir, el arraigo de la gente en sus comunidades y de agriculturización, es decir, de intensificación de las prácticas agrícolas”. Otra autora, Alicia Rinaldy (2009, pp. 160-167), explica que el ejido permitió una existencia territorializada a los nuevos beneficiarios de la tierra: usufructuar una parcela –protección por la tenencia de la tierra–, vivir de su producción –protección económica– y tener una ciudadanía agrícola –protección sociopolítica-jurídica–; ello significaba, para un ejidatario, encontrar las condiciones para existir socialmente. Finalmente, Cristina Núñez (2005, p. 42) se refiere al sentido de pertenencia de los ejidatarios de Chiltoyac en el estado de Veracruz, y a la continuidad de un estilo de vida asociado con la actividad agrícola.

En este trabajo, nos interesa estudiar esta relación usuarios/territorio en dos ejidos del centro del estado de Veracruz y comprender cómo se ha modificado desde su fundación hasta la época actual. Nos pareció esencial saber cómo los primeros titulares tuvieron acceso a la tierra ejidal e investigar las dinámicas familiares y de herencia. Buscamos, con el análisis de estas relaciones, definir las razones y motivaciones de los descendientes de ejidatarios de las últimas generaciones que siguen viviendo en los pueblos y comprender de qué manera aseguran la reproducción familiar, mediante la pluriactividad y los ingresos obtenidos de varias fuentes. Intentamos saber también cómo estos usuarios valoran el ejido hoy en día –como territorio, como recurso económico y como fuente de poder– y en qué se basa el sentido de pertenencia al ejido de estas generaciones.

Un acceso a la tierra ejidal distinto según las generaciones

En las primeras décadas del ejido, el acceso restringido al territorio ejidal, debido a las limitaciones impuestas por la legislación agraria, condicionó fuertemente las relaciones de los ejidatarios con su territorio.

Las primeras generaciones: lucha agraria y conflictos internos

Según la legislación agraria, los ejidatarios recibían el usufructo de la tierra mediante la dotación provisional otorgada por el gobernador del Estado, y ratificada luego por resolución presidencial. Todos los que aparecían en la lista de beneficiados podían cultivar dentro de un perímetro delimitado por las instancias agrarias y las autoridades ejidales. Años después, los ejidatarios recibían el certificado de derecho agrario, documento que acreditaba su pertenencia individual al ejido. Sin embargo, cada proceso fue diferente, y es importante entender, en el caso de cada uno de los ejidos estudiados, cómo los solicitantes accedieron a la tierra.

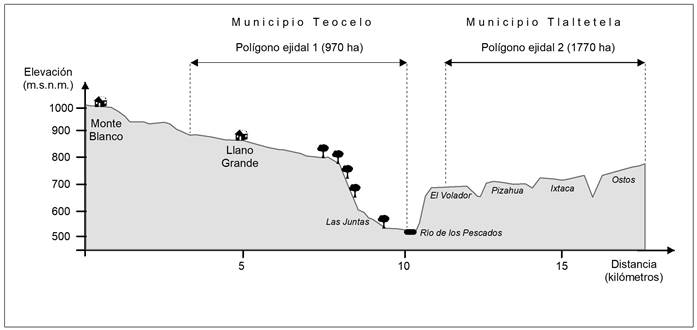

En el ejido de Monte Blanco, los solicitantes –habitantes del pueblo y de la localidad contigua de Tejerías– eran campesinos sin tierra y ganaderos con pequeñas propiedades; las tierras solicitadas provinieron en su totalidad de la hacienda de Tuzamapan, la más importante de la región. La solicitud se hizo en 1930 y la resolución presidencial, firmada cinco años más tarde, dotaba a los 239 individuos capacitados con 2,470 ha repartidas en dos polígonos. Existieron conflictos, desde los inicios, entre dos tipos de ejidatarios: los más humildes, que querían cultivar maíz y frijol para el autoconsumo y cultivos comerciales –café, mangos y plátanos– en pequeñas extensiones; y otros, que tenían ganado bovino y necesitaban, además de las parcelas de cultivo, grandes extensiones de tierra para sus animales.4 En los años cuarenta, los primeros fundaron un nuevo pueblo, Llano Grande, distante de Monte Blanco por cuatro kilómetros, y expandieron los cultivos, provocando el desplazamiento del ganado de los segundos hacia el segundo polígono, más alejado (véase Figura 2), y que se usó casi exclusivamente para la ganadería durante décadas.

Figura 2. Los dos polígonos del ejido de Monte Blanco: elevaciones y localidades.

Fuente: Elaborado por Paulo César López Romero con información del INEGI.

En el segundo caso, en el año 1950, en un contexto de fuerte expansión de la hoy Ciudad de México hacia el sur, 90 ejidatarios de San Pablo Tepetlapa en Coyoacán aceptaron la propuesta de permutar sus 108 ha en contra de 1,500 ha de la hacienda Almanza y Oquendo, situada entre las ciudades de Martínez de la Torre y Misantla. Se conformó así un nuevo ejido en tierras ya ocupadas por campesinos originarios de la sierra norte de Puebla y de la Bocasierra veracruzana –región de Atzalán, Jalacingo, Altotonga–, que bajaban temporalmente a las llanuras para trabajar como peones (García, 2018, p. 106). Algunas familias se habían establecido cerca del casco de la hacienda en Almanza, y cultivaban maíz en terrenos cedidos por el hacendado. Cuando se fundó el ejido, habían solicitado ya una dotación en dos ocasiones (1929 y 1946), sin resultado (agev, cam, exp. 1026). Como más de la mitad de los ejidatarios se regresó a México poco tiempo después de su llegada y que la superficie de 16.5 ha correspondiente a cada ejidatario rebasaba la capacidad de trabajo de los que se quedaron, gran parte de las tierras ejidales se quedó sin explotar. Poco a poco, se dieron en arrendamiento, fueron vendidas y sobre todo cultivadas sin permiso5 por los vecinos cada vez más numerosos de los pueblos que se habían conformado en los alrededores del casco de la hacienda: Pahuahueca, Santa Elena, Palmarcillo y Bernabés. La tierra del ejido se fue dividiendo entre numerosos usufructuarios, la gran mayoría de ellos sin títulos. Se formaron nuevamente grupos que solicitaron la fundación de un ejido propio, en 1967 y 1972, pero siempre con resoluciones negativas (agev, cam, exp. 5714).

El acceso a la tierra no fue fácil ni sistemático en las primeras décadas en ambos ejidos. Parte de los ejidatarios de Monte Blanco no pudieron obtener parcela porque, a pesar de ser parte de la lista inicial de solicitantes, padecieron del acaparamiento de las tierras por parte de los ejidatarios ganaderos, y tuvieron que luchar para obtener o completar las 11.5 ha a las cuales tenía derecho. Bajo la presión de varios grupos, el segundo polígono se repartió de manera progresiva entre 1950 y 1980, pero las secciones más alejadas –Pizahua, Ixtaca, Ostós– se quedaron sin cultivar y siguieron en manos de los ganaderos –mediante compraventas o simplemente por uso, porque no se cultivaban– por estar demasiado alejadas de los pueblos y tener tierras pedregosas (véase Figura 2). En el ejido de Almanza, ante la salida de buena parte de los ejidatarios titulares, los habitantes de Pahuahueca y de los pueblos vecinos,6 que sembraban maíz y café en estas tierras ejidales sin ser ejidatarios ni tener derechos, empezaron a luchar por acceder legalmente a las tierras e integrarse al ejido, de manera más o menos organizada. En los años setenta, llegaron más campesinos sin tierra originarios de la sierra, atraídos por la posibilidad de conseguir tierra propia proveniente de la repartición de las antiguas haciendas de la sierra baja. Este fenómeno acentuó la presión sobre la tierra y la división de las parcelas ejidales, por compraventa u ocupación ilegal. Se formaron asociaciones campesinas que actuaron como grupos de presión, algunas de las cuales con importancia a nivel nacional.7 En el caso de las localidades estudiadas, ser ejidatario fue entonces, durante décadas, una condición difícilmente alcanzable y muy valorada.

El acceso por herencia y vacante

Una vez formados los ejidos, un campesino se podía volver ejidatario solamente mediante la aceptación por la asamblea ejidal y por herencia. En el caso de la primera opción, se realizaban depuraciones censales: se identificaban los titulares fallecidos y los ejidatarios que ya no estaban usufructuando su parcela, para quitarles sus derechos. Para pretender a la atribución de un certificado vacante, el solicitante debía cumplir con las obligaciones mencionadas anteriormente. Los usuarios que vivían en Pahuahueca y Santa Elena –que llevaban décadas cultivando las tierras– solicitaron una depuración censal, para ocupar los derechos vacantes, numerosos por la deserción masiva de los beneficiarios originarios de México. Pero en el pueblo de Almanza, los ejidatarios que se habían quedado querían dar prioridad a sus hijos, en edad de independizarse. Como resultado de numerosos conflictos, 84 nuevos ejidatarios se incorporaron al ejido en 1985 bajo la presión de las asociaciones campesinas; entraron 26 habitantes de Pahuahueca, ocho de Bernabés, cinco de Palmarcillo, cinco de Santa Elena, y 40 de Almanza (Gaceta Oficial, 25/10/1985). El nombramiento llegó como un reconocimiento a los usuarios sin derecho, después de décadas de lucha por acceder a la tierra. Como los solicitantes eran numerosos, no pudieron beneficiarse todos, pero hubo un acuerdo para que todos los que ya estaban trabajando la tierra pudieran seguir haciéndolo. En el caso de Monte Blanco, las depuraciones censales no fueron tan conflictivas: permitieron entrar a familiares de ejidatarios que no habían podido integrarse como herederos; se tomaron en cuenta los que ya estaban trabajando la tierra bajo el amparo del certificado paterno y que cumplían con las obligaciones comunitarias. Sin embargo, las vacantes nunca fueron suficientes frente al crecimiento demográfico, y muchos nunca pudieron integrarse al ejido.

Otra manera de acceder al ejido era por herencia. Según la legislación agraria, la parcela es indivisible; el titular debía entonces establecer una lista de sucesores con orden de preferencia al reverso de su certificado –en general la esposa y unos hijos– para transmitir su derecho a una sola persona. En el caso de los dos ejidos estudiados, la legislación no se respetó: la mayor parte de los ejidatarios no designó a un sucesor preferente y el derecho no se transmitió. Como lo menciona Arias (2009, pp. 193-194), los ejidatarios titulares evitan en general heredar en vida, por el miedo de quedarse sin patrimonio, y muchos mueren intestados; posteriormente los hijos no se ponen de acuerdo para designar un sucesor. La no atribución del derecho agrario no significa sin embargo el abandono de la parcela, sino que los hijos interesados se dividen el usufructo, sin que haya papeles de por medio. Es importante resaltar, en este contexto, la diferencia existente entre el derecho de jure a la tierra, que pasa por la atribución del certificado agrario, y el acceso de facto a ella, permitido por la comunidad. Este fenómeno es particularmente visible en Pahuahueca, donde la herencia del título tiene poca importancia: las tierras se reparten entre los hijos y a veces las hijas, en vida del padre ejidatario, y otras veces por acuerdo de todos después de su fallecimiento. La fragmentación de las tierras, existente desde los inicios del ejido por su historia particular, quita importancia al título: importa sobre todo el usufructo. En el caso de Monte Blanco, los herederos señalan que el hecho de no designar sucesor responde al afán de evitar conflictos familiares, o traduce el desconocimiento y la poca importancia dada a la legislación. Otros factores, como la lejanía del segundo polígono y su acaparamiento por los ganaderos durante décadas, la disminución de la rentabilidad de las producciones tradicionales –el café y el mango– y la poca confianza otorgada a las autoridades ejidales, provocan una indiferencia creciente hacia el ejido, la cual se traduce en el descuido del proceso de designación del sucesor. Cuando el Procede se aplicó en 2005, reconoció como posesionarios a todos los que cultivaban tierras ejidales: se contabilizaron solo a 91 ejidatarios titulares –cuando el ejido había iniciado con 239–, 397 posesionarios y 20 avecindados (véase nota al pie 2). Después de la regularización, el número de usufructuarios sin título siguió creciendo; las compraventas de tierras del segundo polígono para sembrar limón acentuaron el proceso.

El acceso por compraventas

Otra manera de acceder a la tierra ejidal fue mediante compraventas, práctica común a pesar de no estar permitida por la legislación agraria. A partir de la reforma de 1992, las ventas de las parcelas ya pudieron ser legales, bajo la forma de alienabilidad restringida: la transmisión se podía dar solamente entre ejidatarios y avecindados, con el traspaso de la totalidad de la parcela –respetando la condición de indivisibilidad– (Pérez, 2002, pp. 116-119).

En el ejido de Almanza, como se comentó, las compraventas empezaron desde los inicios del ejido. La precocidad del fenómeno se explica por el origen geográfico de los ejidatarios y el acceso por permuta: no habían luchado por la tierra, que se encontraba además lejos de su lugar de origen, y, por lo tanto, no la valoraban ni la tomaban como símbolo de identidad, para retomar las palabras de Lazos (2022). En los años que siguieron la permuta, los ejidatarios vendieron fracciones –a pesar de la condición indivisible de la parcela– e, incluso, la totalidad de la parcela en el caso de los que regresaron a México. El cultivo del café, rentable en pequeñas superficies hasta los años ochenta, contribuyó a la fragmentación; un ejidatario podía vender una parte de sus 16.5 ha, y tener ganado y cultivos en la otra, con buenos resultados económicos. Posteriormente, con la salida de los hijos que se fueron a estudiar y trabajar a México –lo que les era fácil por las redes familiares que tenían allá–, las ventas de tierra siguieron. Con la llegada de más campesinos sin tierra,8 la presión sobre la tierra se acentuó a la par de los conflictos, y con ellos las compraventas y la división de las parcelas. El número de posesionarios, que cultivaban la tierra del ejido sin tener derecho agrario, se multiplicó. En las décadas ochenta y noventa, la migración a Estados Unidos y el auge del cultivo de los cítricos provocaron todavía más compraventas, como lo veremos a continuación. Cuando se aplicó el Procede en 1998, registró a 91 ejidatarios, 141 posesionarios y 189 avecindados –Sistema Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA)–, pero los ejidatarios mencionan que las parcelas no fueron medidas a detalle por ser demasiado numerosas, debido a las divisiones y subdivisiones sucesivas ya existentes para esta fecha. Muchos posesionarios quedaron registrados “en común”, o sea que varios co-derechosos son usufructuarios de una misma parcela, sin que se conozca la superficie exacta que cultiva cada uno.9 En las décadas siguientes la fragmentación se acentuó: según el comisario ejidal, son más de mil personas las que cultivan la tierra sin título en el año 2023 (entrevista srh, Almanza, 16/03/2023). Las ventas se hacen por parte de usufructuarios sin títulos que ceden fracciones o partes de fracciones adquiridas anteriormente de la misma manera, como resultado de las divisiones ilegales de las parcelas ejidales desde los inicios del ejido.

En el ejido de Monte Blanco, apareció una nueva dinámica en las compraventas a partir de la década del 2000, que se acentuó en la década siguiente. Cuando antes se habían dado pocos movimientos, varios habitantes de los pueblos cercanos del segundo polígono y migrantes de retorno de Monte Blanco y Llano Grande adquirieron parcelas ejidales o fracciones, para plantar limón persa, cultivo que se estaba expandiendo en toda la región. El precio de las tierras aumentó –una hectárea se vendía en 10,000 pesos en 2007 y en 100,000 pesos en 2020– y las compraventas se multiplicaron.10 En este caso también, la mayoría de las compraventas se está realizando sin respetar la reglamentación agraria: los trámites necesarios para el traslado de dominio por enajenación casi nunca se realizan, o se hacen de manera incompleta (Thiébaut, 2022, pp. 125-148).

Los ejidos hoy en día: un territorio fragmentado, una institución en decadencia

A pesar de su historia distinta, los dos ejidos estudiados presentan características comunes –la no transmisión del derecho agrario, la división de la parcela inicial y las compraventas– que llevaron a la disminución de la superficie trabajada por persona, a la reducción del número de ejidatarios y a la pérdida de importancia de los ejidos como instancia de poder.

En Monte Blanco, las parcelas del primer polígono fueron pequeñas –una o dos hectáreas– desde el inicio del ejido, debido a la topografía y al tipo de cultivo –café y mango–, pero como hubo movimientos de migración importantes, no se dividieron posteriormente. Solamente las parcelas del segundo polígono –que medían entre dos y cinco hectáreas– se fragmentaron en algunos casos, al ser compradas para la ganadería y últimamente el cultivo del limón. En el ejido de Almanza, en cambio, la división de las parcelas ejidales, que empezó desde los años cincuenta y se multiplicó con las compraventas realizadas gracias al dinero de la migración, fue muy importante. Los usuarios del ejido trabajan actualmente superficies mucho más reducidas que las de sus padres y abuelos. En la familia m, por ejemplo, el ejidatario, rm (†), nacido en 1925, cultivó una superficie de 7 ha; su hijo lmg, nacido en 1948, trabaja 3.5 ha –una heredada y las otras compradas– ahora con el apoyo de dos de sus hijos; uno de ellos, fmf, nacido en 1980, compró un poco menos de 1 ha cuando regresó de Estados Unidos en 2010, para cultivarla aparte (entrevistas lmg y fmf, 10/10/2022, Pahuahueca). Vemos entonces cómo la superficie cultivada se redujo de una generación a otra, como resultado de la división de la parcela entre los hijos y de la dificultad creciente de comprar tierras.

El segundo fenómeno es la pérdida de importancia del ejido como instancia de poder. Como se comentó, en ambos casos, las compraventas se hacen fuera del marco legal agrario, y gran parte de los hijos, nietos y bisnietos de los ejidatarios fundadores cultivan la tierra del ejido sin título, razón por la cual no se integran a las instancias ejidales. La historia particular del ejido de Almanza hace que la gran mayoría de los usuarios de los otros pueblos consideren las autoridades ejidales –siempre originarias del pueblo de Almanza– como ajenas. En el caso de Pahuahueca, los ejidatarios formales, nombrados tardíamente, fueron solo 26; asisten poco a las asambleas y la vida comunitaria se organiza a nivel de cada pueblo y no del ejido en su conjunto –realización de faenas, comité de la parcela escolar, apoyos en caso de defunción–. En el ejido de Monte Blanco, el funcionamiento comunitario del ejido ha sido más marcado, aunque la división inicial entre ejidatarios de Monte Blanco y Llano Grande haya permanecido. La dificultad económica y material para realizar, en el ran, los trámites necesarios a la integración formal al ejido, desanima a muchos usufructuarios, que accedieron al ejido por herencia o por compra. El uso de la tierra y la producción tienen prioridad sobre la cuestión legal, la cual no tiene consecuencias inmediatas; la posesión de un título no implica, en general, disfrutar de mejores condiciones económicas y de vida.

No tener título significa sin embargo no tener ni voz ni voto en la asamblea ejidal, es decir ningún poder de decisión, ni la seguridad legal de la propiedad de la tierra. En ambos casos, los únicos que siguen asistiendo a las asambleas son los ejidatarios titulares, ya mayores. A pesar de la importancia que las decisiones tomadas pueden tener todavía,11 no se ha renovado la planta y no siempre acude el número suficiente para tener quorum en las asambleas. Finalmente, los que acaban tomando las decisiones son pocos, miembros de las familias que siempre han dominado en los ejidos: los habitantes de Almanza y los herederos de los ganaderos de Monte Blanco.12 La importancia dada al ejido y al ser ejidatario disminuyó sin duda con el cambio generacional. Sin embargo, la relación con el campo sigue existiendo en el caso de las nuevas generaciones, aunque se exprese de otra manera y a pesar de los cambios de los modos de vida.

Estrategias laborales individuales y familiares: entre la emigración, los subsidios gubernamentales, la pluriactividad y la parcela

Para entender mejor cómo los ejidatarios se relacionan con su territorio, se deben abordar las realidades cambiantes del campo mexicano. Como se ha mencionado anteriormente, a partir de la última década del siglo XX, la constante disminución de los precios de mercado, el incremento de los costos de producción y el retiro del Estado han provocado la pérdida de centralidad de las actividades agropecuarias y la desagrarización del campo mexicano, así como la aparición de una nueva ruralidad (Carton de Grammont, 2009, pp. 13-55; Salas Quintanal, 2011). Al mismo tiempo, la pluriactividad ha adoptado múltiples formas, los movimientos de emigración a Estados Unidos se han multiplicado y se empezaron a aplicar programas gubernamentales de atención a la pobreza y a la marginación rural –nombrados sucesivamente Progresa, Oportunidades, Prospera– y programas de apoyo productivo (Procampo), para compensar el desmantelamiento de las instituciones del Estado interventor, correspondiendo a las políticas neoliberales (Appendini, 2005). En este contexto, queremos entender si, en los dos ejidos estudiados, se ha producido un alejamiento de la parcela, si el ejido ha perdido importancia y cómo se ha modificado la relación de los usuarios con la tierra durante las últimas tres décadas.

Movilidad limitada en el caso de las primeras generaciones

Las formas de movilidad han evolucionado: como lo menciona Arias, existían tres grandes corrientes migratorias antes de la década de los noventa: la migración rural internacional, la migración rural-urbana y un flujo migratorio rural-rural de jornaleros que se empleaban en el campo, en función de las demandas (2009, pp. 117-118). Como en muchas partes, los ejidatarios de Monte Blanco y Pahuahueca han tenido que moverse y/o adoptar actividades complementarias, adentro y afuera del pueblo, para permitir la reproducción de la economía familiar. Desde los inicios del ejido, en muchos casos, los ingresos obtenidos de la parcela no eran suficientes: para complementarlos, los ejidatarios de Pahuahueca trabajaban como cortadores de caña para el ingenio Independencia de Martínez de la Torre durante la zafra (diciembre-mayo), y como peones temporales para pequeños propietarios ganaderos de los alrededores. rav, nacido en 1936, comenta que fue cortador de caña desde el año 1958, cuando llegó a Pahuahueca, porque no podía mantener su familia con la sola producción de sus 3 ha (entrevista rav, 31/10/2022 y 14/03/2023, Pahuahueca). Hubo también casos de movilidad rural-urbana definitiva: hijos de ejidatarios que no tenían acceso a la tierra, salieron a buscar trabajo para independizarse y se quedaron a vivir afuera. ddh, nacido en 1939, cuenta que, de los seis hermanas y hermanos que llegaron a vivir a Pahuahueca con sus padres en 1955, los dos hombres menores se fueron a trabajar a Martínez de la Torre –uno de ellos en el ingenio– y las dos mujeres se mudaron a otras localidades cuando se casaron. Un hermano se quedó en el pueblo a trabajar la tierra, pero ddh es el único que se hizo ejidatario (entrevista ddh, 16/09/2022, Pahuahueca).

De igual manera, en Monte Blanco, los ejidatarios más necesitados y los hijos de ejidatarios que no tenían acceso a una superficie suficiente salieron del pueblo de manera temporal o definitiva; en este caso la cercanía de la capital del Estado fue un factor de atracción para la movilidad rural-urbana. Otros trabajaban como jornaleros, en parcelas de ejidatarios más acomodados y de pequeños propietarios de la localidad. Fue el caso de crh, nacido en 1948, que heredó de su padre un pedazo de 0.5 ha con mangos en el primer polígono, y de 8.5 ha en el segundo, en la sección El Volador. Por la lejanía, solo sembró allí una hectárea de maíz, mientras rentaba o prestaba las otras. Se dedicó toda la vida a trabajar como jornalero para un ganadero del pueblo, porque no podía mantenerse con tan poca extensión (entrevista crh, 01/10/2020, Tejerías). Otros ejidatarios salían por temporadas a trabajar en localidades cercanas, en los cultivos comerciales predominantes en la región central del estado –café, caña, mango–. Dentro de este mismo flujo migratorio rural-rural, otros se fueron para destinos más lejanos. dcv, nacido en 1955, trabajó en el corte del mango en distintas partes del estado y del país y en el corte de la manzana en Chihuahua (entrevista dcv, 11/12/2019, Monte Blanco). A partir de la década de los setenta, la fábrica y comercialización de muebles de bambú artesanales representó una nueva fuente de trabajo importante en la localidad y empezó a la par un movimiento de migración importante hacia Monterrey, Nuevo León.

Movilidad y emigración

Al final de la década de los ochenta, la crisis del café, cultivo importante en los dos ejidos, provocó un aumento de la movilidad y de la migración.13 Las pequeñas superficies de cafetales, que habían contribuido a la reproducción familiar, se siguieron fragmentando –sobre todo en el ejido de Almanza–y vieron mermada su rentabilidad. La supresión de las políticas estatales de apoyo, la desaparición del Inmecafé (1993) y el retiro del Estado como regulador de precios se sumaron a la caída de precio del aromático, debido a la sobreoferta mundial. Otros cultivos, como el maíz y el mango, se enfrentaron al mismo tiempo a la caída de los precios y el número de hijos sin acceso a la tierra creció, mientras el mercado de trabajo de las ciudades cercanas –Xalapa y Martínez de la Torre– ya no pudo absorber la mano de obra rural sobrante. A partir de la década de los noventa, las transiciones económicas en México y los cambios en las políticas de inmigración en Estados Unidos dieron lugar a un nuevo patrón de migración, con la salida de familias enteras desde todo el país, que se dirigieron a todos los estados del país vecino14 (Arias, 2009, pp. 118). En el estado de Veracruz, las formas de migración nacional rural-rural y rural-urbana fueron, en esta temporada, complementadas o desplazadas por la emigración internacional. En las dos localidades estudiadas, salir a trabajar a una metrópolis a nivel nacional o a Estados Unidos por una temporada larga se volvió un paso obligado para la mayoría de los hombres.

En Pahuahueca, con la crisis del café, el primer destino fue la capital y el estado de México, donde redes familiares y laborales se desarrollaron para la elaboración y venta de tamales. En la familia de jgg, los cuatro hijos han salido para ejercer esta actividad “cuando bajó el precio del café”, al inicio de la década de los noventa: dos de ellos regresaron a los dos años y se dedican actualmente al campo, y los otros dos se establecieron en San Pablo de las Salinas, en el estado de México, donde siguen con este negocio (entrevistas jgg y ggc, 15/03/2023, Pahuahueca). Casi al mismo tiempo, empezó la emigración a Estados Unidos. Los primeros en salir fueron hombres jóvenes, que no podían mantener a sus familias y/o querían independizarse de su padre, y pasaron indocumentados la frontera de Estados Unidos. fmf, nacido en 1980, se fue por ejemplo en 2003 a Los Ángeles, por la situación de pobreza extrema que estaba viviendo. Se quedó trabajando en restaurantes y panaderías durante siete años. Mandaba dinero a sus padres para apoyarlos y, a partir de 2005, también para la construcción de su casa. Al regresar deportado en 2010, compró un terreno de poco menos de 1 ha (entrevista fmf, Pahuahueca, 10/10/2022). A partir de la década 2000 y más masivamente a partir del 2010, se desarrolló la migración por contrato para trabajadores temporales en la agricultura –que se da en paralelo a la emigración indocumentada–, con el programa H-2A.15 En Pahuahueca, los que salen bajo esta modalidad –en general, hombres jóvenes, solteros y casados con hijos pequeños– se quedan fuera para temporadas de tres a diez meses: trabajan en las cosechas de frutas y hortalizas y en invernaderos y establos, en distintos estados –Carolina, Virginia, Florida, Nueva York, entre otros–. La prioridad para estos migrantes temporales es poder construir su propia casa, muchas veces en el solar de los padres –que se va subdividiendo–, y así iniciar un grupo domestico independiente, lo que difícilmente pueden lograr sin migrar, por no tener acceso a créditos bancarios (Arias, 2009, p. 123). Posteriormente, buscan adquirir pedazos de tierras productivas, una camioneta o abren un pequeño negocio, para obtener los ingresos suficientes para mantener su familia. La situación de los hijos e hijas del ejidatario rav (nacido en 1936) refleja el doble fenómeno de movilidad interna y de emigración internacional, y la dispersión geográfica de las familias: dos de las hijas se casaron y radican en la ciudad de México, la tercera es soltera y vive con sus padres, y la cuarta se fue a Estados Unidos con su marido, desde donde manda remesas. El hermano menor (aam, nacido en 1992) lleva cuatro años yendo por temporadas a Carolina del Norte, siguiendo así los pasos del mayor (vam, nacido en 1979), que ha trabajado con contrato temporal entre 1997 y 2003, lo que le ha permitido construir su casa, adquirir una camioneta y estabilizarse en el pueblo (vam, Pahuahueca, 31/10/2022). La emigración temporal también implica gastos –traslado, trámites y a veces el pago de una recomendación a la empresa por parte de conocidos–, razón por la que los jóvenes se tienen que endeudar, y prefieren a veces desertar una vez allá, sobre todo en caso de contratos breves que no les permiten saldar su deuda. La emigración temporal con contrato y la emigración indocumentada van a la par, hoy en día.

En el caso de Monte Blanco, frente a la crisis de las actividades agropecuarias tradicionales, la emigración hacia la ciudad de Monterrey se reforzó y los jóvenes se empezaron a mover hacia Estados Unidos. En todas las familias, por lo menos uno de los hijos está viviendo fuera. De los cuatro hijos e hijas del ejidatario msh (nacido en 1933, fallecido en 2022), tres se fueron a vivir a Los Ángeles en los años noventa; el único hijo que vive en Monte Blanco, msc nacido en 1956, se encarga de las tierras (entrevista ash, 06/04/22 y 26/04/2023, Monte Blanco). En la familia de fmv, nacido en 1961, tres de sus cinco hijos están viviendo en Luisiana, Estados Unidos: uno se estableció de manera permanente en 2004 y tiene a su familia allá, mientras los otros dos están organizando su vida con el objetivo de regresar definitivamente, con los ahorros suficientes para poder invertir en tierras y abrir un negocio. A pesar del riesgo que representa pasar la frontera sin documentos, regresan por temporadas a visitar su familia y para estancias cortas (entrevista fmv, 11/03/2020, Monte Blanco).

Se puede ver entonces que, en las localidades estudiadas, la emigración es un fenómeno heterogéneo, que corresponde a diferentes temporalidades y dinámicas, con emigrantes indocumentados y emigrantes con permisos legales temporales, que regresan o no a México, después de estancias más o menos largas.

Actividades complementarias locales

Para los que se quedaron o regresaron, los programas sociales otorgados por el Gobierno, enfocados al acceso a la educación, la salud y la alimentación, y los programas productivos como Procampo, aportaron un apoyo económico que contribuyó a la permanencia, en paralelo a las remesas. Sin embargo, en todos casos se necesitó complementar estos apoyos y el trabajo en la parcela con otras actividades.

En la actualidad, la actividad complementaria la más común para los hombres estabilizados en los pueblos y que trabajan las tierras del ejido es ganarse el jornal en el campo. En Pahuahueca, hay demanda laboral a lo largo de casi todo el año. Los pequeños productores de cítricos se contratan unos a otros según las necesidades y trabajan para los productores que tienen más superficie, sobre todo durante la época de corte. Varios de los hombres que emigraron temporalmente a Estados Unidos han adquirido una camioneta que utilizan para el flete de los cítricos hacia Martínez de la Torre. gzq, nacido en 1986, cuenta que, durante la temporada de cosecha, compra rejas de limones a productores de la localidad y va a Martínez para venderlas a la empacadora que le ofrece el mejor precio. Puede realizar dos viajes al día transportando hasta 150 rejas en cada uno. Los productores vendedores se ahorran así el precio del flete y gzq gana la diferencia entre el precio de compra –que se da en la báscula del pueblo– y el precio de venta en la empacadora. Se dedica a esto en las tardes, ya que en las mañanas trabaja en parcelas de conocidos y amigos para ganar el jornal, o en su propia parcela, con una superficie un poco menor a 1 ha, que cultiva en común con su padre. En la región el jornal se paga a 350 o 400 pesos para seis horas de trabajo (de 7:00 a 13:00 horas), bastante más que en otras partes del estado. Las ganancias del flete se suman a las del jornal, y a las ventas de la propia parcela, y permiten a gzq quedarse en el pueblo y mantener a su familia (entrevistas ezq, 11/10/2023, gzq, 30/10/2023, Pahuahueca). En su caso, el trabajo ajeno a la parcela contribuye entonces de manera importante a la reproducción económica familiar, aunque no haya ofertas a lo largo de todo el año.

En Monte Blanco, casi todos los hombres que trabajan la tierra del ejido tienen un ingreso complementario: el jornal en el campo o en la construcción, pagado a 250 pesos por día, o alguna otra actividad de más sustento. En el caso de los cuatro hermanos fs, que heredaron parte de las tierras de su padre en 2021; dos trabajan como jornaleros en el campo y dos en la construcción. afs, nacido en 1980, cuenta que trabaja en promedio cuatro días a la semana en tierras ajenas, y tres días –incluso los fines de semana– en sus cuatro hectáreas, que tiene sembradas de maíz, café y limón (entrevistas so 06/04/2022, afs 16/05/2022, Loma Alta). Existen otras actividades específicas, más rentables, que pueden volverse la principal. Gracias a la camioneta que compró en Los Ángeles, después de trabajar allí un año y medio, ash organiza fletes de maletas y muebles entre Monterrey y Monte Blanco, actividad que le ha funcionado muy bien, por los numerosos movimientos existentes entre el pueblo y esta ciudad (entrevista ash, nacido en 1990, 06/04/2022, Monte Blanco). En cuanto a agr, trabaja con su padre en un pequeño taller de varitas de bambú, que van a vender a productores de mangos de los estados de Chiapas y Oaxaca (entrevistas agr y rgs, nacidos en 1980 y 1958, 16/05/2022 y 22/05/2022, Tejerías).

En ambos casos, los ingresos del trabajo asalariado y del sector de servicios completan o suplen los ingresos obtenidos de las ventas de la producción campesina. En este aspecto, nos hace sentido la afirmación de Henry Bernstein (2024, p. 90), quien plantea que muchos rurales dependen de la venta de su fuerza de trabajo, elemento clave de la reproducción familiar, mediante la emigración de la mano de obra, combinada con empleos asalariados precarios y actividades inestables, agrícolas y en el sector informal; corresponde exactamente con lo que pasa en las localidades de estudio.

La relación usuarios/ejidos

Después de estudiar de qué manera se da el acceso a la tierra ejidal y cómo se complementa el trabajo en el campo con otras actividades, en este apartado, vamos a abordar, como resultado, los diferentes aspectos de la relación de los usuarios del ejido con el territorio ejidal.

El declive del ejido....

Más de dos décadas después del final del reparto agrario y del retiro del Estado del sector agropecuario, para los ejidatarios y sus descendientes, ya no se puede hablar ni de campesinización –ya que se han multiplicado los casos de migración temporal y definitiva–, ni de agriculturización, porque la agricultura es menos importante y complementada con otras actividades. El acceso a las tierras ejidales para las nuevas generaciones se hace ahora solo mediante compra y herencia, como lo menciona Arias (2009, p. 190) y el ejido ha perdido su centralidad como lugar de vida, legado histórico y centro de poder; ya no es una referencia histórica e identitaria importante. Por otro lado, existe en los dos ejidos un desinterés creciente por la parcela y por “ser ejidatario”; los nietos de ejidatarios no conocen la historia de su fundación e ignoran a qué corresponde la propiedad social, histórico y socialmente. La parcela propia ya no es tan central en la vida cotidiana, como lo era cuando la lucha por la tierra era reciente y cuando los ejidatarios salían a trabajar solo en los alrededores. En efecto, casi todos los hombres nacidos después del año 1970 se han movido fuera de su pueblo de origen, en espacios nacionales e internacionales, por temporadas más o menos largas.

En Pahuahueca, la fragmentación extrema de las parcelas hace que todos cultivan tierras ejidales, sean ejidatarios, descendientes de ejidatarios o no: la tierra cultivada corresponde a fracciones de parcelas sin el derecho agrario correspondiente y la producción de la parcela es insuficiente para asegurar por sí sola la reproducción familiar. El tiempo pasado en la parcela es mínimo: en el caso de gzq, mencionado anteriormente, el trabajo en la porción de tierra propia se realiza durante un tiempo limitado; pasa más tiempo en carretera, en tierras ajenas y en Martínez de la Torre que en su propia parcela (entrevistas ezq, 11/10/2022, gzq, 30/10/2022, Pahuahueca). Con la pérdida de importancia del ejido, en los dos casos estudiados, tener una ciudadanía agrícola ejidal ya no coincide con la existencia social, como lo mencionaba Rinaldy (2017, p. 167). Tener una parcela y ser parte del ejido no implica tener más superficie de tierras, una mejor situación económica o más poder político: las historias de vida “exitosas” están más relacionadas actualmente con la emigración de retorno que con el ejido. Este desvinculo no significa, sin embargo, un desinterés por la tierra y el campo.

...versus el arraigo al pueblo y a la tierra

En los dos pueblos, el ejido sigue siendo importante como territorio de producción agropecuaria y las estrategias para quedarse en el pueblo demuestran un fuerte apego a las dos comunidades rurales y sus formas de vida. El estilo de vida sigue centrado en las actividades agropecuarias y los habitantes –incluso los jóvenes– demuestran tener una relación fuerte con la tierra, como en el caso de los ejidatarios de Chiltoyac estudiados por Cristina Núñez hace veinte años (2003, pp. 42-43, 150-176). Una vez que hayan podido construir su propia casa e independizarse, parte de los jóvenes prefiere regresar a su pueblo de origen, aunque implique trabajar de jornalero para complementar los ingresos. Cuando la rentabilidad de las producciones y el acceso a la tierra lo permiten, la estabilización en el pueblo es más sistemática.

En Pahuahueca, la posibilidad de poder migrar de manera temporal y con documentos, gracias a las redes que se han creado, facilita la movilidad internacional y permite el regreso y la permanencia en el pueblo. Por otra parte, gracias a la gran fragmentación de las parcelas que ya no corresponden a títulos ejidales, los emigrantes pueden invertir de manera progresiva en pequeñas fracciones, cada vez que sus ganancias lo permiten. Las entrevistas con los migrantes de retorno y los que salen actualmente con contrato revelan que la migración constituye, en muchos casos, una estrategia para quedarse en el pueblo. Al contrario de lo que constataba Arias (2009, p. 150), los migrantes de retorno están comprando tierras y haciendo inversiones en la agricultura. Gracias a la fuerte rentabilidad de los cítricos y a la cercanía de las empacadoras de Martínez de la Torre, solo 3 a 4 ha son suficientes para poder vivir de la parcela, sin tener que dedicarse a otras actividades. Solo tres de los quince entrevistados emigrantes poseen esta superficie –entre 2.5 y 4 ha–: los tres nacieron antes de 1980, regresaron de migración en el año 2010 o antes, y viven exclusivamente de su trabajo en la parcela. Los hombres que han migrado más recientemente no han podido, en general, comprar más de 1 ha, pero todos tienen el objetivo de vivir solo de su tierra y van comprando fracciones de tierra poco a poco, con el dinero de la migración. cfg, nacido en 1992, ha salido nueve veces desde 2012, para contratos de siete y diez meses; en diez años, hizo construir su casa, compró una camioneta y un coche, así como tres pequeñas fracciones de terreno (cfg y jhg, Santa Elena, 16/03 y 12/04/2023). ger, nacido en 1991, ha construido su casa en 2015 y comprado 1 ha de cítricos en 2017, con el dinero ganado durante nueve estancias con contrato en diferentes partes de Estados Unidos (entre 2012 y 2021). Actualmente trabaja como jornalero en paralelo a su parcela, pero, a pesar de su situación familiar –es viudo con hijos–, quiere emigrar nuevamente por temporadas, para poder invertir en 2 ha más y ya no tener que salir (entrevista ger, 16/03/2023, Pahuahueca). Un problema es que las oportunidades de comprar tierra se están reduciendo: actualmente hay pocas ofertas, y el precio de 1 ha plantada de cítricos puede alcanzar 300,000 pesos, cuando costaba 30,000 pesos hace quince años. Varios de los jóvenes que no han podido comprar una superficie suficiente rentan (25 a 30,000 pesos anuales por hectárea) o cultivan a medias entre 1 y 2 ha.

En Monte Blanco, aunque sea menos común, existen también casos de emigrantes que han regresado al pueblo desde Monterrey y Estados Unidos, para dedicarse al campo. afs, nacido en 1980, regresó después de dos temporadas de emigración a Daytona, Florida, entre 1997 y 2009, porque “extrañaba mucho el campo y los animales”. Aunque el título no esté a su nombre –cuando falleció su padre en 2021, pasó a manos de su madre–, se dedica a la ganadería en las tierras que heredó, después de la repartición con sus tres hermanos, y es el encargado de trabajar las tierras familiares (entrevista afs, 16/05/2022, Loma Alta). Varios de los emigrantes que han regresado en los últimos años invirtieron en el cultivo del limón persa. ahf, nacido en 1971 y que migró a Los Ángeles en 1989, compró en el segundo polígono parcelas ejidales para un total de 42.4 ha entre 2001 y 2008, que rentaba a ganaderos del pueblo por un precio mínimo. Regresó deportado en 2008 y, a partir de 2016, empezó a plantar una parte de sus tierras con limoneros, con el apoyo de las remesas que su hijo manda; en 2020 tenía 5 ha de limoneros con 2 000 árboles (entrevista ahf, 11/03/2020, Monte Blanco). En el caso de los hermanos mh, que han emigrado a Luisiana entre 2000 y 2018, han comprado desde allá, tierras que atiende fmv, su padre. amh, el mayor, nacido en 1981, ha adquirido 4 ha por partes en los últimos ocho años y tenía 1,200 árboles fincados en 2023. Quiere regresar pronto al pueblo, donde vive su familia, para dedicarse solo a trabajar su patrimonio (entrevista fmv, 11/03/2020 y 26/04/2023, Monte Blanco). La posibilidad de comprar e invertir está más limitada que en Pahuahueca, por la lejanía del segundo polígono, adecuado para el cultivo del limón persa y donde se puede expandir en superficies suficientes –ahf y fmv tienen que pasar allá una parte de la semana o estancias cortas–, y porque es más común la emigración indocumentada, que no permite moverse fácilmente entre el pueblo y el país vecino.

Figura 3. Pedacitos de maíz en medio de limonares entre Pahuahueca y el rancho Agua Fría, en el ejido Almanza.

Fuente: propia, 15/03/2023.

En todo caso, los argumentos de los hombres que regresaron de manera definitiva coinciden: quieren vivir cerca de sus padres y de su familia y/o ver crecer a sus hijos e hijas. Argumentan que el trabajo en el campo les gusta, que “son de campo”, “es lo suyo”, “lo que saben hacer”, “lo que les enseñaron sus abuelos”. La vida en el pueblo presenta además varias ventajas: se gasta poco, se conoce a todos, se puede contar con la solidaridad familiar, y hay más seguridad –lo que valoran mucho–, en especial para la educación de sus hijos e hijas. Hemos podido notar también prácticas comunes en cuanto a la tierra, como seguir teniendo cultivos de subsistencia. En Monte Blanco, afs siembra por ejemplo 2 ha, de manera a consumir casi exclusivamente maíz propio y no tener que comprar (entrevista afs y so, 06/04/2022 y 16/05/2022, Loma Alta). mam, nacido en 1974, uno de los emigrantes de retorno de Pahuahueca que se dedica solo a su parcela, cultiva frijoles intercalados con los árboles de limón en 0.5 ha, y siembra también maíz aparte, en pedacitos (entrevista mam, 14/04/2023, Pahuahueca) (véase Figura 3). En los limonares, se dan otros cultivos en pequeñas cantidades, como el chile, y se conservan algunos árboles frutales, matas de plátanos y cafetales. Aparte del interés económico por consumir cosechas propias, mantener estos cultivos es una manera de apropiarse o reapropiarse la tierra.

Conclusión

A pesar de la pérdida de importancia del ejido, la tierra y la comunidad siguen siendo referentes clave para las generaciones de hijos, nietos y bisnietos de los ejidatarios en las localidades estudiadas. La migración se ha convertido en un paso casi obligado, pero no un objetivo en sí: los jóvenes de Pahuahueca esperan cumplir los 18 años para migrar temporalmente, en primer lugar, para apoyar a sus padres y/o asegurar su propio futuro y el de su familia nuclear en el pueblo. Dado que incluso la mínima fracción de terreno plantada con cítricos ayuda a la economía del hogar, su objetivo es invertir poco a poco en la superficie necesaria.

En Monte Blanco, después de la construcción de una casa propia, los jóvenes que pueden hacerlo regresan, incluso con recursos limitados, y complementan las actividades del campo con otras fuentes de ingreso y con los apoyos de los programas de gobierno, que representan a veces en su conjunto ganancias más importantes. Lo que evidencian las entrevistas es que no se trata únicamente de tomar la decisión de quedarse o emigrar, de dedicarse al campo o a otra actividad; las estrategias son muchas veces coyunturales y reversibles, complementarias y, a veces, contradictorias, en un contexto complejo de pérdida de valor del ejido y de continuidad del valor de la tierra y de la comunidad.

Sin embargo, el arraigo al pueblo y al modo de vida rural por parte de las nuevas generaciones son elementos evidenciados en este trabajo, a pesar de la necesidad de diversificar los ingresos. Estos resultados contrastan con la idea predominante del desinterés de los jóvenes por el campo (Lazos, 2021; Arias, 2009; Nava, 2022). Si bien el envejecimiento de la población rural es un fenómeno indudable, coincidimos con la afirmación de Ferguson y Li (2018): “si los ingresos fueran todo lo que importara, todos en economías de bajos salarios tratarían de migrar a lugares de salarios altos; sin embargo, la gran mayoría se queda en el lugar por razones que incluyen la pertenencia social (familiar, comunitaria o nacional) y la sensación de bienestar que proporciona la pertenencia…, el acceso a la tierra … a menudo confiere membresía y tiene significados que no pueden reducirse al valor material”.

Se debe tomar en cuenta esta realidad para incentivar políticas públicas que favorezcan la soberanía alimentaria, el consumo local de los productos y los apoyos a las poblaciones rurales –en especial a los jóvenes– para asegurar su estabilización y permanencia. El Programa Sembrando Vida, que no fue evaluado en este trabajo por constituir un tema aparte y por los escasos avances al momento de la investigación –en gran parte dado el retraso que significaron los años de pandemia–, es sin duda un paso adelante en esta dirección. No obstante, falta consolidarlo y multiplicar las iniciativas en este sentido, en el contexto de un desastre medioambiental inminente, provocado, entre otras cosas, por la urbanización inmoderada y la mercantilización de la tierra favorecida por los tratados de libre comercio y los megaproyectos. Apoyar a las y los habitantes para que puedan permanecer en sus comunidades de origen permitiría frenar los fenómenos mencionados y ofrecería una oportunidad de revalorización del medio rural.

Bibliografía

Appendini, Kirsten. (2005). Todavía está el Estado: los nuevos arreglos institucionales para el campo. En Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso Sánchez (Coords.), El Estado mexicano: herencias y cambios, Tomo II: Economía y política [pp. 131-150]. CIESAS, Porrúa.

Arias, Patricia. (2009). Del arraigo a la diáspora, dilemas de la familia rural. Universidad de Guadalajara-Porrúa.

Arias, Patricia. (2020). ¿Cómo sobrevive la gente del campo? Pluriactividad, pluriempleo, subsidios y remesas. En Beatriz Canabal et al. (Coords.), Tejido rural urbano. Actores sociales emergentes y nuevas formas de resistencia [pp. 141-163]. UAM-Xochimilco.

Bernstein, Henry. (2024). Retour sur les études agraires critiques. Actuel Marx, 75(Socialismes Agraires), 81-96.

Bonnemaison, Joël y Cambrezy Luc. (1996). Le lien territorial: entre frontières et identités. Géographies et cultures, (20), 7-18. https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010010570

Carton de Grammont, Hubert. (2009). La desagrarización del campo mexicano. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 16(50), 13-55. https://convergencia.uaemex.mx/article/view/1250

Córdova Plaza, Rosío y Fontecilla Carbonell, Ana Isabel. (2008). Lo que quedó tras la crisis del café: Migración y manejo de recursos naturales en el centro de Veracruz. Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y Cultura, (12), 73-111. https://doi.org/10.25009/urhsc.v0i12.1350

Di Meo, Guy. (1999). Géographies tranquilles du quotidien. Une analyse de la contribution des sciences sociales et de la géographie à l’étude des pratiques spatiales. Cahiers de Géographie du Québec, 43(118), pp. 75-93. https://doi.org/10.7202/022788ar

Garces Lee, Yúriko. (2012). A posible Guest Worker Program in a Comprehensive Immigration Reform. En Harriett Romo, Carlos Alberto Garrido de la Calleja y Olivia López (Eds.), A bilateral perpective on Mexico-U.S. migration [pp. 195-208]. UTSA,

Universidad Veracruzana.

Haesbaert, Roegerio. (2011). El mito de la desterritorialización: del fin de los territorios a la multiterritorialidad. Siglo xxi.

Lázaro Méndez, Carlos Ehécatl. (2017). Unión Campesina Independiente: origen, ascensión y caída (1970-1990)[Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México].

Lazos-Chavero Elena y Jiménez-Moreno, Marcela. (2022). Vulnerabilidades rurales a partir del envejecimiento entre nahuas del sur de Veracruz. Trace, (81), pp. 132-161. https://www.trace.org.mx/index.php/trace/article/view/803

Ferguson, James and Tania M. Li. (2018). Beyond the «Proper Job»: Political-economic Analysis after the Century of Labouring Man. Working Paper 51. Institute for Poverty, Land And Agrarian Studies, UWC. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12894.54085

Nava Tablada, Martha Elena. (2022). Expectativas laborales de los jóvenes rurales en la región cafetalera del centro de Veracruz. En José Guadalupe Rivera González (Coord.), Juventudes y ruralidades en el México del siglo XXI [pp. 83-108]. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.

Nuijten, Monique. (1998). Recuerdos de la tierra: luchas locales e historias fragmentadas. En Sergio Zendejas y Pieter de Vries (Eds.), Las disputas por el México rural, Vol. II, Historias y narrativas [pp. 165-210]. El Colegio de Michoacán.

Núñez Madrazo, María Cristina. (2005). Ejido, caña y café. Política y cultura campesina en el centro de Veracruz. Universidad Veracruzana.

Pérez Castañeda, Juan Carlos. (2002). El nuevo sistema de propiedad agraria en México. Palabra en Vuelo.

Rinaldy, Alicia. (2016). Rester au village. Une génération à l’épreuve des changements économiques, politiques et familiaux au sud du Mexique (1943-2014) [Tesis de doctorado, Université Sorbonne Paris Cité].

Sack, Roberto D. (1991). El significado de la territorialidad. En Pedro Pérez Herrero (Comp.), Región e historia en México (1700-1850). Métodos de análisis regional [pp. 194-204]. Instituto Mora.

Salas Quintanal, Hernán, Ma Leticia Rivermar Pérez y Paola Velasco Santo (ed.) (2011) Nuevas ruralidades. Expresiones de la transformación social en México. México, UNAM.

Santos Cervantes, Cristóbal. (2007). Identidad, cultura y desarrollo rural en espacios de articulación campo-ciudad en el marco de la nueva ruralidad. En María Tarrio García; Sonia Comboni Salinas y Roberto Diego Quintana (Coords.), Mundialización y diversidad cultura. Territorio, identidad y poder en el medio rural mexicano [pp. 421-445]. UAM-Xochimilco.

Thiébaut, Virginie. (2017). Espacios periurbanos: transformación y valoración de los paisajes en una localidad de la periferia de Xalapa, Veracruz. EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (8), 151-182. https://entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades/article/view/26

Thiébaut Virginie.(2022). Ejidatarios, legislación agraria y territorios en Veracruz, México. Noventa años de relaciones complejas. Historia Agraria de América Latina (HAAL), 3(2), 125-148. https://doi.org/10.53077/haal.v3i02.125

Torres Mazuera, Gabriela. (2015). Mantener la ambigüedad de lo común: los nuevos y disputados sentidos del ejido mexicano en la era neoliberal. Revista colombiana de antropología, 51(1), 27-51. https://doi.org/10.22380/2539472X26

Archivos

Archivo General del Estado de Veracruz, Comisión Agraria Mixta, Almanza: expediente 1026, caja 321, año 1929; expediente 5714, 1967.

Gaceta Oficial, 25/10/1985. https://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/ [consultado 20/11/2022]

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Archivo histórico de localidades geoestadísticas https://www.inegi.org.mx/app/geo2/ahl/ [consultado 24/11/2022].

Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), https://phina.ran.gob.mx/index.php [consultado 22/03/2023].

Entrevistas

SRH, Almanza, 16/03/2023

DDH, 16/09/2022, Pahuahueca

LMG Y FMF, 10/10/2022, Pahuahueca

EZQ, 11/10/2023, Pahuahueca

GZQ, 30/10/2023, Pahuahueca

JGG Y GGC, 15/03/2023, Pahuahueca

GER, 16/03/2023, Pahuahueca

RAV, 31/10/2022 y 14/03/2023, Pahuahueca

MAM, 14/04/2023, Pahuahueca

FMF, 10/10/2022, Pahuahueca,

DCV, 11/12/2019, Monte Blanco

AHF, 11/03/2020, Monte Blanco

FMV, 11/03/2020 y 26/04/2023, Monte Blanco

ASH, 06/04/22 y 26/04/2023, Monte Blanco

AGR 16 y 22/05/2022, Tejerías

RGS, 16 y 22/05/2022, Tejerías

CRH, 01/10/2020, Tejerías

AFS, 16/05/2022, Loma Alta

SO, 06/04/2022, Loma Alta

Delegado agrario de la Procuraduría Agraria, 01/11/2022, Martínez de la Torre

1 La decisión de referirse a “usuarios del ejido” intenta cubrir la diversidad de personas que trabajan las tierras ejidales: no solo se trata de los ejidatarios y posesionarios definidos por el Registro Agrario Nacional (ran), sino de todas las personas que acceden al ejido, legalmente o no, mediante la compra, la herencia, la renta, la mediería o simplemente, el uso.

2 Los que accedían a las tierras del ejido y las trabajaban sin ser titulares de un derecho agrario tenían nombres distintos según los ejidos: se llamaban comuneros, parceleros o posesionarios. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) los reconoció legalmente como posesionarios. Los avecindados son residentes de las localidades ejidales reconocidos por la Asamblea ejidal.

3 Se trata tanto de los ejidatarios y posesionarios, que tienen un título del Registro Agrario Nacional (ran) que los acredita como tales, como de los hijos y nietos de ejidatarios fundadores y de los compradores y usuarios de tierras ejidales que no cumplieron con los requisitos legales para obtener un título, pero están cultivando la tierra.

4 Como lo demuestra Baitenmann (1995, pp. 84-87), los que encabezaban los comités de solicitud de dotación ejidal eran, en muchos casos, miembros de familias poderosas de las comunidades, campesinos mejor informados y que disponían de cierto capital. Aunque según la legislación, se descartaban las personas que poseían terrenos de una superficie igual o superior a la parcela a dotar, muchos fueron los propietarios que sumaron las parcelas ejidales a sus tierras. Tanto los documentos escritos como los testimonios orales dan a entender que así fue en el caso de Monte Blanco.

5 No se hizo parcelamiento ni repartición sistemática de la superficie total en ninguno de los dos ejidos: los beneficiarios cultivaban pedazos de tierra de distintas superficies en varias partes, según las necesidades y posibilidades de cada uno. Estas superficies fueron las que reconoció y avaló el Procede más tarde.

6 El estudio se enfoca a Pahuahueca y Santa Elena, localidades colindantes entre sí, que fueron consideradas independientes solamente a partir de 1995.

7 Parte de los solicitantes de Santa Elena se agruparon con la organización campesina de los 400 pueblos; los de Palmarcillo con la Central Campesina Independiente de Ramón Danzós Palomino (ex-líder de los campesinos del Valle de Yaqui), dirigida por Eleazar Pérez Manzano (Lázaro Méndez, 2017, pp. 54-76); los habitantes de Pahuahueca se agruparon más bien con líderes locales como José Pilar, José Ortiz, Erasto Alarcón.

8 Pahuahueca –incluyendo a Santa Elena– pasó de tener 248 habitantes en 1960 a 1,205 en 1980, es decir, casi cinco veces más –4.9 veces–. En el mismo periodo, Almanza aumentó de 269 a 585 habitantes, aproximadamente el doble. En 2020, vivían 598 personas en Almanza, 1,249 en Pahuahueca y 121 en Santa Elena (Archivo Histórico de Localidades, Inegi, 1960, 1980, 2020).

9 El delegado agrario de la Procuraduría Agraria señala que, en este caso, el ran no cumplió con el objetivo de otorgar un título de propiedad individual a cada posesionario y ejidatario, porque no midió la totalidad de las fracciones (entrevista 01/11/2022, Martínez de la Torre). El ejido, que se quedó con el nombre de “San Pablo Tepetlapa hoy Almanza”, aparece como regularizado, pero no lo fue en los hechos.

10 Como se comentó anteriormente, gran parte de los ejidatarios tenían una parcela en el polígono 1 y otra –que les fue otorgado posteriormente– en el polígono 2 (véase Figura 2). El Procede otorgó dos títulos parcelarios en 2005 –uno en cada polígono–, por lo tanto, los ejidatarios podían vender la parcela del polígono 2, que no usaban, y seguir trabajando en el primer polígono.

11 Tienen que ver con el paso de las tierras a dominio pleno, la asignación y destino de las tierras de uso común, el régimen de explotación, el señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, por ejemplo (art. 21, Ley Agraria, 1992).

12 Para invertir esta tendencia, las Procuradurías Agrarias promovieron en 2022 la regularización del padrón de los sucesores preferentes, por lo cual los ejidatarios titulares nombraron oficialmente a quien transfieren el derecho (entrevista Delegado Agrario, Procuraduría Agraria de Martínez de la Torre, 01/11/2022).

13 Se ha comprobado la coincidencia geográfica entre municipios protagonistas de la nueva emigración internacional y regiones productoras de café en México (Córdova y Fontecilla, 2008, pp. 73-111).

14 Cuando antes solo viajaban los hombres originarios del occidente de México hacia tres estados del sur del país vecino.

15 Para poder salir, los solicitantes deben tramitar un Certificado de Trabajo Temporal en el Department of Labor de Estados Unidos (dol), presentar un formulario en United States Citizenship and Immigration Services (uscis), solicitar una visa en la embajada de Estados Unidos en México y la admisión H-2A en la oficina de Aduana (Customs and Border Protection, cbp), al entrar al país (Garcés, 2012, pp. 195-208).