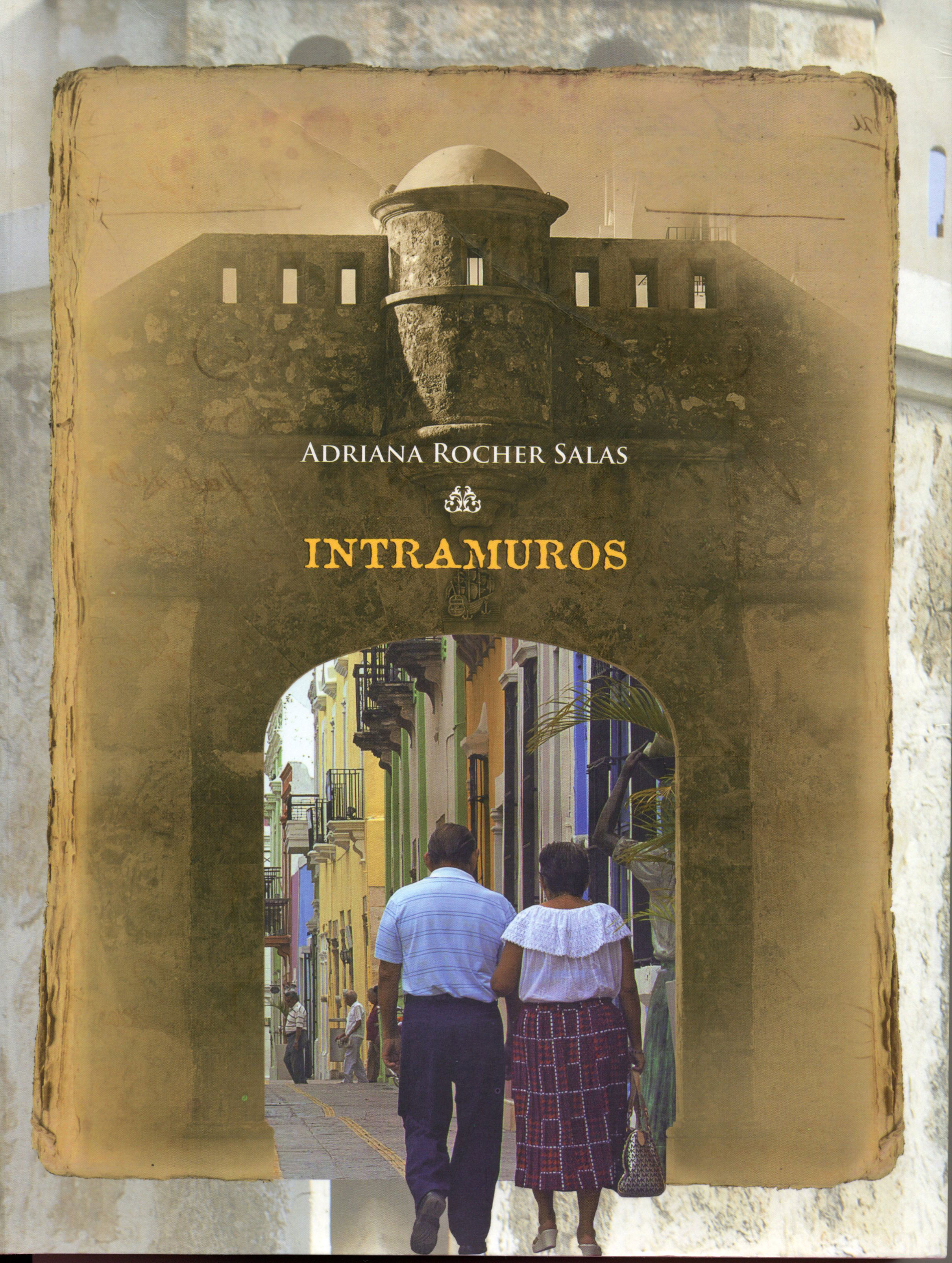

Adriana Rocher Salas

Intramuros

Año: 2015

Editorial: San Francisco

de Campeche, Universidad

Autónoma de Campeche

ISBN: 978-607-8444-04-5

Páginas: 245 + ils.

Abrir la portada de un buen libro es como franquear las puertas de una casa o, ¿por qué no?, incluso las de una antigua ciudad amurallada, y poder iniciar el recorrido de sus entrañas. Pleno de curiosidad y azoro, el viajero verá alternarse bajo su mirada calles amplias y rincones, espacios abiertos y entresijos apenas insinuados, huertos privados y jardines públicos, iglesias dispuestas al fervor compartido y oratorios reservados para la piedad más íntima. Alternará aquí con el funcionario de todos conocido; vislumbrará allá al vecino sencillo, por muchos ignorado.

De transitar con los sentidos bien dispuestos, a la par del de la vista —primario cuando de hojear y ojear se trata—, el visitante desplegará el abanico de los sentidos restantes, a fin de percibir olores, sabores, sonidos y texturas del espacio que lo circunda y aprehender, al mismo tiempo que aprende, la esencia sensorial del entorno que transita; entorno que, una vez aprehendido, terminará a su vez por incluirlo, albergarlo, domesticarlo.

Con Intramuros, de Adriana Rocher, domesticar la entraña del puerto campechano es tarea a la vez sencilla, ilustrativa y gozosa; por momentos familiar y hasta casera —que no en balde domesticar viene del latino domus, casa, recordándonos que domesticar significa hacer entrar a casa—. Gracias a su labor de escrutinio, zapa, y en ocasiones de descarado espionaje, el recinto amurallado se desnuda y exhibe ante los ojos del foráneo —extranjero por cuestiones geográficas o incluso generacionales— su entraña construida, a la par de aquella otra apenas entrevista, soñada. Mar de entrañas: la que se toca, la que se rememora y la que, lienzo de Penélope, se teje una noche para destejerse al día siguiente, a fin de acomodar, en una memoria siempre en construcción, el diseño de pasados de gloria para siempre perdidos y futuros de esplendor que en ocasiones no traspasaron el límite de la añoranza.

Entre unos y otros, lo que allí está es presencia innegable. Y el libro de Adriana Rocher es, imposible negarlo, un valioso homenaje a lo que la campechanidad se ofrece a sí misma y lo que guarda para nosotros, los demás, tras sus murallas, sean éstas de piedra, de dogmas antiguos, de prejuicios temporales y, por supuesto, de gozos cotidianos. Murallas, por cierto, que en no pocos sentidos funcionaron más como referentes geográficos que como bastiones inexpugnables, pues en este libro, por las calles de sus páginas, vemos desfilar no sólo a quienes vivían literalmente intramuros, sino a aquellos que, con independencia de clasificaciones espaciales, sociales y hasta raciales, confluían en su plaza, su muelle, sus iglesias, su mercado.

El recorrido que se nos ofrece es primordialmente histórico, pero de una historia entendida no como mera rememoración del ayer o inventario de inmuebles, sino a la vez de homenaje al presente, como bien lo muestra la bien lograda selección fotográfica que acompaña a los textos, dotándolos de rostro humano. Un libro, pues, bien pensado y diseñado, que conjuga la escritura del pasado con la imagen de la actualidad. Ciertamente el estudioso extrañará las referencias bibliográficas o documentales que le permitirían ahondar en tal o cual tema o aspecto, pero la obra, resulta claro, fue pensada primordialmente para otro tipo de público, más amplio, lo que no significa, en modo alguno, que se trate de un texto sin asideros académicos, que los tiene, y de XXX.

En la primera parte asistimos a la fundación de la villa hispana cercana al asentamiento maya de Can Pech, a la división —más deseada que real— de los pobladores según sus “calidades” y al caminar de sus barrios al ritmo que el centro marcaba, deteniendo su marcha por el doble de las campanas que avisan de muertes por epidemias, o apresurando sus pasos cuando sonaban a rebato para alertar sobre un nuevo avistamiento de piratas, temible plaga del puerto que al menos durante dos siglos hizo de la reconstrucción —material, emocional, demográfica y simbólica— una tarea cotidiana.

En medio de esa reconstrucción inacabable, vemos consolidarse oficios y afanes, vinculados principalmente con las actividades propias de un puerto y sus áreas de comercio, pero figuran también aquellos otros menesteres que hacían llevadera y hasta grata la vida urbana, al menos para los pudientes: sastres, talabarteros, zapateros, cocineras, herreros, domésticas, sin dejar de lado curadores, adivinas, pícaros, sospechosos de herejía o judaizantes, algún acusado por bígamo y una que otra tildada de bruja cuyos desmanes, que rescata Rocher, venían a poner sazón y novedad a la monotonía diaria.[1]

Cierto, no había que esperar se supiese de algún suceso extraordinario o una acusación inesperada para salir del aburrimiento. Allí estaban para eso las fiestas, patronales o barriales, que también aborda el texto, permitiéndonos degustar los vinos, oler los tabacos, paladear los platillos especiales y hasta oír la algazara con que los porteños, surgidos de primeros y segundos patios, traspasaban zaguanes y llenaban la plaza de armas, el muelle, la aduana, los atrios de las iglesias y las calles, desbordando a menudo las murallas de piedras y convencionalismos.

Hoy, el nuevo malecón y los amorfos centros comerciales se yerguen en buena medida como espacios privilegiados de sociabilidad, pero el texto de Rocher nos permite recuperar el tiempo en que otros lo fueron, devolviendo voz a los pregoneros que enteraban a los vecinos de tal o cual edicto, a los comerciantes ponderando sus mercaderías, a los dolientes lamentando a sus muertos —degollados en la plaza, tras la estancia de casi dos meses de Lorencillo y Grammont en 1685—, y hasta las imprecaciones de doña Isabel Santos, esposa del capitán Pedro Fernández, quien en marzo de 1657 se puso a despotricar a voz en cuello contra el cura Juan de Solís mientras éste oficiaba la santa misa. Y podemos imaginar también la barahúnda que se debió escuchar en el puerto cuando el 16 de julio de 1717, día de Nuestra Señora del Carmen, se logró expulsar definitivamente a los ingleses de la isla de Tris y la Laguna de Términos. Una empresa, por cierto, en la que participaron no sólo tropas campechanas, sino otras venidas de Yucatán y de Tabasco —alcaldía vecina que no en balde era dueña aún de la mitad del territorio insular y lacustre—, y que contribuyó de manera significativa en el repunte de San Francisco como enclave comercial, libre ya de la amenaza constante de corsarios y piratas —aunque su expulsión no significó el fin de sus actividades—, y aliviada al menos en parte del nada fantasmagórico contrabando.

Vendrían luego la apertura de la puerta de tierra y el cierre de otras, que contribuyeron a profundizar el foso entre los pobladores extra e intramuros y, más adelante, un periodo de esplendor porteño, gracias a las disposiciones borbónicas que permitieron superar el escollo de mantenerse Campeche fuera de la ruta de la “Carrera de Indias”; sobre todo al quitarse los gravámenes al palo de tinte. Ya tocaría luego el turno de brillar a los astilleros locales. En un solo año, 1777, San Francisco obtuvo dos valiosos nombramientos reales: el de puerto menor y el de ciudad. Y, con los vientos de bonanza, surgieron nuevas construcciones: aduana, cabildo, atarazanas, muelle... incluso las hasta entonces más bien modestas viviendas supieron de aires modernizantes, por no hablar del boato con que se engalanaban algunas en ocasiones festivas, según nos narra Rocher con un lujo de detalles que mucho apreciarían sus dueños, atraídos desde entonces por ostentar el prestigio que, de paso, consolidaba su poder.

La primera parte del libro concluye con el recuento de gestas menos gloriosas, motivadas por la consolidación de Sisal como puerto yucateco, y los avatares sufridos bajo el interminable rosario de gobiernos liberales, conservadores, monárquicos, republicanos, centralistas y federalistas, porfirianos y revolucionarios, que arrastraron al puerto en sus luchas, en las que no voy a detenerme, aunque no puedo dejar de invitar al lector a deleitarse con la lograda recreación de las tertulias populares en el parque principal y bajo los toldos, o las más linajudas que organizaban los decimonónicos pudientes, émulos de la civilidad europea, en la Lonja, el Casino y, por supuesto, el Coliseo, hoy Teatro Francisco de Paula Toro.

No voy a arriesgarme a ofender a alguno exponiendo mi opinión sobre el desmantelamiento de la muralla, iniciado en 1883, y el desastrado relleno donde se erigieron “la consola”, para el palacio de gobierno, y “el sándwich” o “platillo volador” para el Congreso, asediando a la puerta de mar, que hoy, parcialmente reconstruida y pese a su nombre, no conduce más al calmo océano sino a un agitado espacio de mal gusto, donde se agolpan carracas y urcas de cemento, aluminio y vidrio mal varadas que, en lugar de los sonoros nombres de las embarcaciones de antaño, ostentan divisas como MacDonald’s, Oxxo, Starbucks, Boston’s, 7 Eleven… Nuevas franquicias de corsarios, igualmente dispuestos a atracar a los porteños.

Prefiero dedicar unas notas a la segunda parte, esa que la autora denomina “Inmuebles e historias”, y donde, sin negar la cruz de su parroquia —“Zapatero a tus zapatos”—, el recorrido que nos propone Rocher se antoja bastante más pausado, armonioso y bien logrado cuando de construcciones religiosas se trata, en particular las iglesias, que Rocher califica como “amas y señoras del espacio público”. Imposible detenerse en la documentada y amena reconstrucción histórica de cada uno de tan respetables monumentos, y las luchas a que dieron pie entre seculares y regulares; luchas no siempre igualmente respetables. Destaco, apenas, la llamada de atención que se nos acerca de que, pese a lo que nos vende la publicidad turística sobre la “fisonomía y austeridad” franciscanas de los nueve templos de la ciudad, apenas dos—San Francisco y San Francisquito— son fruto de los frailes menores, ya que una de ellas se debe a la labor de los juaninos, otra a la de los jesuitas, y cinco fueron obra del clero diocesano.

Dejo de lado, no por falta de importancia sino de espacio, el abordaje de monumentos tan venerables como la primitiva —en no pocos sentidos— iglesia parroquial y su paulatina, pausada, y en varios sentidos dolorosa transformación en catedral; recuerdo apenas

que para obtener tal rango hubo de luchar incluso contra el obispo de Yucatán, Crescencio Carrillo y Ancona, quien no se “abstuvo de intervenir en el proceso” —como generosamente apunta Rocher, acaso por respeto a su colega, pues el obispo fue además historiador— sino que en un principio hizo cuanto pudo por estorbarlo, enviando al arzobispo de México, Pelagio Antonio de Labastida, furibundas cartas contra los “agitadores” campechanos, “separatistas” ahora también en lo eclesiástico, y alejando del puerto a los curas promotores.[2] Cierto, Carrillo no era en principio renuente a la idea —que apuntalaría sus deseos de transformar a Mérida en sede arzobispal—, pero no fue de su agrado el que alguien pretendiera arrebatarle el protagonismo.[3]

Ya que no deseo despojar al lector del placer de ir descubriendo, bajo la guía de la autora, la historia de recintos como El Dulce Nombre de Jesús —destinado a la atención de los “morenos” de la villa—, San Juan de Dios y sus desvelos hospitalarios —incluyendo las peripecias para conseguir los frugales alimentos para los internos: “caldo, arroz y una presa de carne, complementados con chocolate en la mañana y atole en la tarde”—, la lamentable decisión de destruir el hospital, tomada durante el gobierno de Carlos Sansores (1967-1973), o el porqué, dos siglos antes, se optó por arrasar el convento relativamente nuevo de La Mejorada, me detendré apenas en uno de ellos: el que nos conduce por la fascinante y agitada historia de la iglesia de San José, en sus orígenes modesta ermita vinculada con el gremio de carpinteros y calafates de ribera, del célebre barrio de San Román. Gracias al documentado hilo de Adriana —que no de Ariadna— nos enteramos de que los cofrades, al comprender que con sus exiguas limosnas no alcanzarían a ver concluida la obra, optaron por solicitar el apoyo de una vecina de la villa, doña María Ugarte, quien, como tantas otras mujeres pudientes de su tiempo, tenía debilidad por los jesuitas. Debilidad que, a la larga, significó fortaleza para los ignacianos y el acabose para carpinteros y calafateadores, que terminaron por ver enajenado su espacio.

Confieso sin pudor que —simpatizante de los de San Román, al fin y al cabo el barrio donde nació mi abuelo materno— me divertí enterándome de las peripecias que sufrieron los de Loyola para ver medianamente colmadas sus, como siempre, ambiciosas metas, al desaparecer de escena algún supuesto donante —don José de Santellín— o al enterarse de que la herencia de doña María era menor de lo que calculaban. Y para cuando consiguieron otros benefactores —incluyendo al insigne don Juan Gómez de Parada y Mendoza—, y lograron avances muy significativos en la obra, vino a conocerse el decreto no muy ilustre del muy ilustrado Carlos III, que expulsó a la Compañía de Jesús de todos los territorios españoles. Ni siquiera el auxilio de san Francisco Javier, príncipe del mar, celestial Neptuno y patrono de navegantes, impidió que naufragase el intento.

La historia que recrea Rocher de las peripecias que sufrió después el conjunto de iglesia y colegio es casi delirante. El Colegio fue desde casa de pensión para clérigos hasta Instituto Campechano, pasando por escuela de primeras letras, estudios menores, programas de gramática, albergue de tropas de Su Majestad, residencia de obispos de Yucatán — también solicitada con el mismo fin por el tesorero oficial y el teniente de Rey— y de nuevo colegio, pero ahora bajo los franciscanos, los cuales terminaron por irse, narra la autora, dejando huérfana a la juventud campechana, aficionada, a decir del Ayuntamiento, “a la hermosura e importancia de las letras”. Una juventud que no había de ser muy abundante si tomamos en cuenta que para entonces, según documentos de los frailes menores, sólo dos estudiantes asistían con puntualidad a la clase de filosofía y ninguno a la de teología. Y en esos pleitos andaban cuando les tocó el turno a los seráficos de ver a su Orden suprimida, conforme a lo decretado por las Cortes de Cádiz. Vendrían después el “Colegio de San Miguel de Estrada” y el Instituto Campechano. El primero, conocido por ese entonces como Instituto San Miguel de Estrada, sería por cierto visitado en diciembre de 1865 por la emperatriz Carlota, quien dio fondos para su restauración[4] —como los dio también para ampliar el Hospital de San Juan de Dios y construirle un aljibe y un “anfiteatro”— aunque Rocher, republicana por naturaleza, le escamotee algunos donativos a la imperial visitante.

La suerte de la iglesia no fue menos tormentosa, pero eso sí, bastante más variada. Con una cúpula nueva en una de sus torres —destruida más tarde por un cañonazo— y nada menos que un faro en la otra, vio invadir parte de su atrio, servir alguno de sus costados como mero arrimo de otras construcciones, se supo biblioteca, proveedora obligada de esculturas, pinturas, campanas, vasos y ornamentos sagrados para la catedral; espacio donde mazos y martillos de revolucionarios iconoclastas probaron su puntería, bodega del Banco de Crédito Ejidal, Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico del estado, sala de conciertos, centro de exposiciones y cualquier otra cosa que se le ocurriera al Gobierno en turno, más o menos ilustrado… De su pasado jesuítico apenas si dan cuenta su decoración con talavera, algún holograma y la imagen del corazón en llamas de San Ignacio sobre su portada. Amoroso incendio que acabó por ser anticipo premonitorio de las cenizas a que terminarían siendo reducidos los esfuerzos jesuitas en el ámbito portuario.

No abundo en más detalles. Dejo intacto para el lector el placer de incursionar en la historia de otros espacios como los baluartes, algunos de los cuales, se nos instruye, fueron financiados por corporaciones religiosas que buscaban competir en prestigio, o incluso para apuntalar orgullos criollos, como sería el caso del bautizado en honor de Rosa de Lima, la primera santa americana, que la hagiografía nos presenta tan bella como poco agraciado era Carlos II, el hechizado, a quien se dedicó otra fortificación; monarca de rostro más amargo que la misma “amarga soledad de María Santísima”, la cual dio nombre a uno de los más famosos baluartes. Construcciones que son, cierto, escenografía del poder de las corporaciones peninsulares pero también, sin duda, en la mente de los porteños de entonces, apoyo sobrenatural para un muy atareado Santiago Matacorsarios.

La parte final del texto, que bien ameritaría por sí sola el doble de comentarios, la dedica Adriana a evocar —con mal disimulada nostalgia— tal o cual cine, teatro, museo o casa, que a menudo le sirven de mero pretexto escenográfico para recrear —y es ése un gran mérito— la intimidad cotidiana de alguna morada que según la tradición popular albergó amoríos piratas en varios sentidos; otra donde cierto corsario se transmutó en vecino respetable, mientras que del ilustre pasado de alguna casona incluso más respetable, apenas da cuenta una placa que señala que allí nació “el maestro de América”, don Justo Sierra Méndez, artífice de la hoy Universidad Nacional.

A la par se nos habla de un Teatro imaginado por un coronel originario de Cartagena de Indias y diseñado por un arquitecto francés —que tenía por albergue obligado la cárcel de la ciudad—; un Museo surgido de los afanes de dos hermanos, nativos de Canarias, que compartían la vestidura de clérigos y los intereses coleccionistas; un singular cine representante del efímero auge del art decó en el Campeche de Baranda, el cual, tras pasar por el descrédito de tener que albergar desfiles de murciélagos y películas de ficheras, terminó lastimosamente convertido en un estacionamiento art nacó.

Como era obligado en la recuperación de la memoria social campechana, y en particular en un texto que desde un inicio mostró sus simpatías por casas concebidas no como monumentos sino como hogares, y construidas “grandes y espaciosas, para que cupieran todos y nadie sobrara”, la autora no desdeña detenerse en la recreación de los novenarios en casa de María Tur, las “cantadas” de la lotería en la de Soco Can, y los “sandwichitos”, refrescos, suspiros y cocadas ofrecidos en cualquier evento que se considerase respetable, incluyendo la doctrina de los sábados en El Sagrario o en San Juan de Dios.

El libro cierra con las añoranzas de lo vivido en una casa de la Calle Honda, poblada de flores en las macetas, puercos, pollos y gallinas colonizando el patio o informaciones —que no “chismes”— recabados en la placidez del sillón de una peluquería, albergue hasta de cadáveres y fantasmas, y, sobre todo, habitada por los recuerdos de la autora, que transcurrió en ella momentos de su niñez y nos permite, a través de la historia de esa casa, introducirnos en los intramuros de su propia memoria y su solar más íntimo, pues como bien apuntó el poeta Rainer María Rilke, “Nuestra única verdadera patria es la infancia”.

En resumen, un texto original y sugerente para cualquier interesado en el patrimonio tangible e intangible del puerto campechano y el transcurrir de la vida cotidiana dentro de sus murallas, a la vez que un valioso ejemplo acerca de la manera de ampliar los ámbitos de difusión de la Historia. Sin duda una buena elección de la Universidad Autónoma de Campeche para celebrar su primer medio siglo de existencia.

Notas

1 En su listado, Rocher dejó fuera, por cierto, a una bruja campechana particularmente original: la negra Leonor, esclava de don Diego de Solís, a quien se acusó en 1617 de efectuar prodigiosos vuelos en una escoba por Mérida, Campeche y Tabasco, junto con la mulata Francisca, alias la Gallardina, y llevando en sus pies al mulatillo Francisco (AGN, Inquisición, Volumen 316, expediente sin número, f. 515r-515v), proeza acrobática que permitiría rastrear en Campeche los antecedentes del Cirque du Soleil.

2 José Concepción López y Juan de Dios Ancona. Las cartas fueron publicadas en Ruz, Mario Humberto (editor), Crescencio Carrillo y Ancona, Correspondencia, tomo I (1889-1895), México, UNAM, CEPHCIS, 2012.

3 Propuso luego como obispo a su amigo José María de J. Portugal, mitrado de Sinaloa, pero no tuvo mayor fortuna; la Santa Sede nombró a Francisco Plancarte y Navarrete; precisamente aquél a quien don Crescencio había encargado los trámites en Roma, y sobrino de don Antonio Plancarte y Labastida, célebre y poderoso abad de la Colegiata de Guadalupe (Ruz, editor, op. cit.: 38-45).

4 “[…] Fue al Instituto de San Miguel de Estrada, cuyo hermoso edificio recorrió complacida, haciendo siempre las preguntas conducentes a imponerse de su buen estado. También ha hecho un donativo en su favor para que se concluya su reedificación, la que no había podido hacerse por falta de recursos” (Periódico oficial del Departamento de Campeche. núm. 195, 16 de diciembre de 1865, reproducido en Revista mensual órgano del club “Ah-Kin-Pech”. Historia, literatura, variedades. año 3, núm. 32, octu- bre 5 de 1939. Campeche, Campeche, pp. 17-18).